夏休みに行きたかったカービィカフェの予約が10月にやっと取れたので、平日の夜に娘と2人で行ってきました。

曇った夜に見上げるスカイツリー。

お料理の盛り付けがとっても可愛くて、家で再現するのは難しいけど食器のお土産付きメニューをメインに選びました。

全部美味しかったです♪

娘ちゃんはシンプルなチーズピザを注文したのですが、🍯ハチミツがついてきてビックリしていました。

塩気と甘みの混ざりが絶妙で美味しいんですねー!

私はカービィのローストビーフ丼を頂き、空にしたピンクの丸いお弁当箱をお持ち帰りしました。

小物入れになるかな?

娘ちゃんが注文した、チョコレートラテ。

アイスで頼んだからストロー付きで、クリームの絵が長持ち。😁

混ぜるのがもったいない可愛さです。

コースターの絵も色々なパターンがありそうでした。

外国人のお客さんがとても多かったです。日本人の方が少なそう?

スタッフさんが流暢な英語で対応しているのが聞こえてきました。

食事中お誕生日ソングが店内に流れて、

スタッフさんがフロア中央近くのテーブルの側で「お誕生日おめでとうございます!」と大きな声で言うと、店内の人達が皆ニコニコ一斉に拍手をしました。

拍手の中で男性が照れてましたね。😊

🎵ハッピバースデー トゥーユー🎵っていうあの曲は全世界共通なのかしら?

多国籍の空気で「平和」としか言いようのないワンシーンになり記憶に残りました。

ハッピーのお裾分けをありがとうございます。

ソラマチのカービィカフェは店内飲食のお店とは別にグッズ販売のショップがあって、今回娘ちゃんは1人でお買い物にチャレンジしました。

(ワドルディの印刷されたレシートが可愛いんです。)

「有料の袋は要りますか?」の問いには、手を振ったり“要らない”のゼスチャーで答えられますが、

「支払い方法は?」ときかれたら声を出して答えたい…。

PASMOのカードケースを手に持って準備しつつ、

娘「PASMOでってすぐに声が出なかった。ちょっと詰まっちゃったけど、でも言えたよ。」

がんばったね!

どうにもならないコントロールできないところを、自分で分析している様子です。

先日は学校で実行委員の仕事があり、5年生の前でマイクを使って喋ったと聞きました。

それはすごい!驚いた😳

吃音は出てたみたいだけど、それはもう仕方ないって感じで。

娘ちゃんの事情を知っている前年度担任の先生が見ていて、頑張ったね、と声をかけてくださったそう。

本当に。頑張ってる。もしかして、いつか克服できるのかな?

当時まだ幼い娘ちゃんと2人で、よくミスタードーナツのお店に行きました。

空いているテーブル席を探し、食べたいドーナツを選んで、レジでお会計をして、店内で食べる、という一連の流れを毎回繰り返します。

たまに、賑やかで楽しそうなお子様連れママさん達がいたり。

人数が多くて子どもテーブル、大人テーブルと分かれるのはあるあるですが「座って食べなさい!」「もうちょっと静かに!」なんて声も聞こえてきて。

ああ。きっと、はた目には。

私達親子は静かにゆっくり食事をしているように見えて、さぞ躾ができてるご家庭、などと思われるんだろうか。

まさか、この子が外ではしゃべれず、しばしば固まって動かなくなるとか、

まあまあヤバイ状況だなんて、見てわかるはずがないよね。

そんな風にひねくれた思いを蓄積してきましたが。

カービィカフェでは自分で写真も撮ったし、美味しく食べて、お買い物もできました。👌✨

ポケモンセンターやJUMPショップ、食品サンプルのお店とかガチャガチャコーナーもあって、もっと見て周りたかったし、また行けたら良いな!

それまでにお金貯めないとか💦

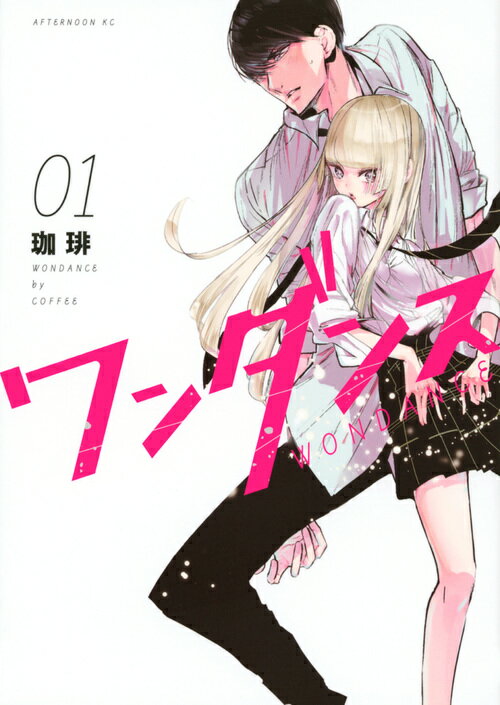

主人公が吃音症。アニメ化が楽しみなダンス漫画。