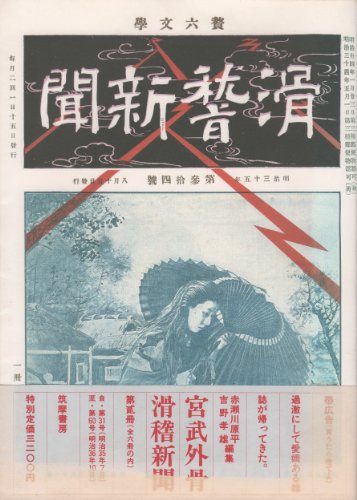

宮武外骨「滑稽新聞」を、第55号の辺りまで、目を通したところ。

第39号には、第40号が、付録についているという面白い格好。

更に、第41号には、古新聞が、付録についている。

これは、どうも、「分厚い方が、よく売れる」ということを、皮肉ったもののよう。

そして、当時としては、まだ、珍しかった「写真」をメインにしたページ、今で言うところの「グラビア」ページを掲載した号もありました。

さて、明治36年5月22日。

第一高等学校の「藤村操」という人物が、日光、華厳の滝で、投身自殺をします。

享年、16歳。

この藤村操の自殺は、世間に、大きなインパクトを与えたそうです。

確か、僕も、学校の教科書で、この出来事を初めて知ったので、それほど、有名な自殺ということになるのでしょう。

当然、当時の新聞は、藤村操の自殺を、大々的に取り上げた。

なぜ、藤村操は、自殺をしたのか。

現場の木に彫られた遺書「厳頭之感」から、それは、哲学的なものと解される場合が多い。

有名な部分は、「曰く、『不可解』。我、この恨を懐いて煩悶。終に、死を決するに至る」というところ。

要するに、「なぜ、自分が、生きているのか、と、言うことに悩み、自殺を決めた」ということになるのでしょう。

まだ若い、秀才で、エリート学生だった人物が、「厭世観」によって、自殺をする。

当時の世間に与えた衝撃の大きさは、様々な議論を呼び、特に、国家の損失という視点から語られることが多かったということ。

そして、後を追う若者が、続出。

藤村操の死後、4年で、同じ華厳の滝で自殺を図った者は、185名に上ったそう。

世間で、ある人の自殺が、大きな話題になると、後追い自殺をする人が増えるというのは、現代でも続いている現象で、最近になって、ようやく、マスコミも、有名人の自殺などには、配慮をして報道するようになりましたよね。

ネットを見ていると、一高で、この藤村操のクラスの英語を担当していたのが、あの夏目漱石だそうです。

そして、漱石は、藤村操が自殺をする直前に「君の英文学の考え方は、間違っている」と叱責したそうで、この藤村操の自殺が、夏目漱石の後年の神経衰弱の一因とも言われているそう。

確かに、自分が、叱責をした直後に、その人が、自殺をしたとなると、とても、後味が悪い。

もしかすると、自分の言動が、自殺の原因ではないかと、思い悩んでも、不思議ではない。

むしろ、悩むのが、当然。

当時の新聞や雑誌は、「煩悶青年の自殺」として、大きく、この事件を取り上げて、社会問題となった。

知識人の間でも、大きな議論となったそう。

しかし、当時、藤村操の自殺の原因は、女性に振られたことではないかという説もあったそうですね。

「滑稽新聞」では、この「女性に振られた」のが原因という説を取り、「何だかんだと騒いでいるが、結局は、女に振られたのが原因だろう」という論調の記事を掲載している。

藤村操の恋の相手は、馬島千代という女性だそうで、自殺をする直前に、千代の家を訪ね、手紙と、本を渡しているそう。

そして、当時、千代には、縁談があったそうです。

藤村操と親しくしていた人たちは、自殺の原因が「失恋」であることを、一様に、否定をしているそうです。

しかし、真相は、やはり、本人にしか分からない、と、言うことになるのでしょう。

さて、話は、少しズレて、大河ドラマ「べらぼう」から。

蔦屋重三郎の出版した、山東京伝の「仕懸文庫」が、幕府の目に止まり、蔦屋重三郎は、「身上半減」という処罰を受けましたよね。

そして、ドラマの中では、「全てを、半分、没収する」という奇妙な様子が、描かれていました。

この「身上半減」という刑罰については、二つの説があるそうですね。

一つは、「全財産の半分を没収する」というもの。

これは、従来の説だそうです。

そして、もう一つは、「その年に得た、年収の半分を没収する」というもの。

近年では、こちらの方が、有力と言われているようです。

実は、この「全財産の半分が、没収された」という説の出所は、何と、宮武外骨が、明治44年(1911)に書いた「筆禍史」だそうです。

では、宮武外骨が、何を根拠に、そう書いたのかと言えば、それは、よく分からない、と、言うことになるのでしょう。

しかし、ドラマの中で描かれたように、「何もかも、半分にして、持って行く」という奇妙なことにはならなかったのではないでしょうかね。

没収をする方としても、それでは、意味が無いでしょうから。