一般支出は、「当事者個人立替後支払い」、

高額支出は、「会計個人が立替え」で、

同日、銀行からおろして個人又は会計個人の財布に

返して貰っているようです。

現在は、支出1件に1枚ずつ、請求書を書き、

その請求書の額通り銀行でおろして、

通帳に印字してもらっています。

【お答え】

・「請求書」を書くというシステムは間違っています。

・「物品購入伺書」なら分からないでもないのですが。

・伝票を発行したのでしたら、「入金伝票」「出金伝票」

と、すべきです。

支出の場合の「出金伝票(現金の貸方勘定)」には

日付と金額の他に相手勘定(事務用品費等)と

内訳・項目(コピー用紙購入等)を記入します。

その後、仕訳帳に記入して総勘定元帳に転記する訳です。

「5万か10万一気におろして、そこから使っていけばいい」

と、簡単に言いますが、帳簿を、どう書けばいいのか、

めまいがしそうです。

【お答え】

もしかしたら・・・

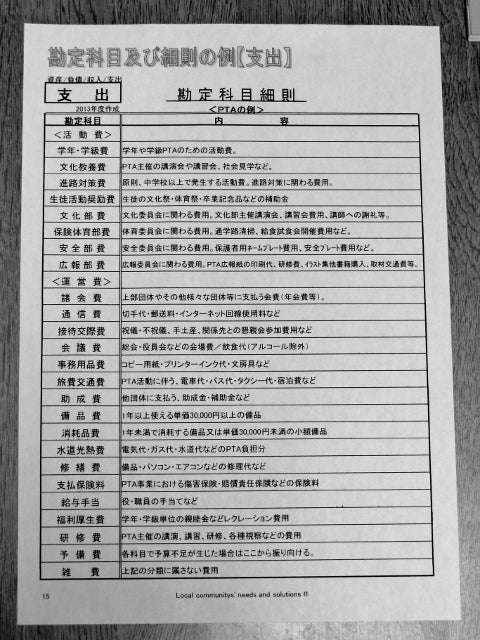

<資 産><負 債><収 入><支 出>

の4大項目別に、勘定科目を設定なされていないのではないで

しょうか?

例えば<資 産>の部で考えてみると

・現 金・・・PTAの金庫等にある手持ちの現金。

・預金(○○銀行)・・・日常の入出金用の普通口座。

・預金(□□銀行)・・・自動振替/自動引落専用普通口座。

・積立(○○銀行)・・・目的の為に積立てる定期預金。(必要数)

・未収金・・・PTA会費・交付/報奨金等当期内の入金予定が未収。

・前払金・・・研修・講習等の申込金等、諸経費の前渡金。

・仮払金・・・内訳や金額が未確定の支出を仮計上する時。

(旅費交通費の仮払い等が仮払金です。)

高額支出は、「会計個人が立替え」で、

同日、銀行からおろして個人又は会計個人の財布に

返して貰っているようです。

現在は、支出1件に1枚ずつ、請求書を書き、

その請求書の額通り銀行でおろして、

通帳に印字してもらっています。

【お答え】

・「請求書」を書くというシステムは間違っています。

・「物品購入伺書」なら分からないでもないのですが。

・伝票を発行したのでしたら、「入金伝票」「出金伝票」

と、すべきです。

支出の場合の「出金伝票(現金の貸方勘定)」には

日付と金額の他に相手勘定(事務用品費等)と

内訳・項目(コピー用紙購入等)を記入します。

その後、仕訳帳に記入して総勘定元帳に転記する訳です。

「5万か10万一気におろして、そこから使っていけばいい」

と、簡単に言いますが、帳簿を、どう書けばいいのか、

めまいがしそうです。

【お答え】

もしかしたら・・・

<資 産><負 債><収 入><支 出>

の4大項目別に、勘定科目を設定なされていないのではないで

しょうか?

例えば<資 産>の部で考えてみると

・現 金・・・PTAの金庫等にある手持ちの現金。

・預金(○○銀行)・・・日常の入出金用の普通口座。

・預金(□□銀行)・・・自動振替/自動引落専用普通口座。

・積立(○○銀行)・・・目的の為に積立てる定期預金。(必要数)

・未収金・・・PTA会費・交付/報奨金等当期内の入金予定が未収。

・前払金・・・研修・講習等の申込金等、諸経費の前渡金。

・仮払金・・・内訳や金額が未確定の支出を仮計上する時。

(旅費交通費の仮払い等が仮払金です。)

《仮払い制度導入を仰った役員さんは、

「5万か10万一気におろして、そこから使っていけばいい」》

と、言う文言から推察しますと、もしかしたら

「現金」という勘定科目と「預金○○銀行」という勘定科目を

分けていない?

のではないでしょうか?

上の2番目の総勘定元帳-勘定科目の「現金」という科目が

存在しないと、例えば10万円一気に銀行から下ろして

少しずつ使うとしても、現在の現金の有り高が帳簿では

確認出来ない事になります。

また、通帳に記入すれば預金の増減は確認できるから良い。

と、する考えも分からないでは無いですが、これもまた

ちゃんと「預金(○○銀行)」という勘定科目を作成して

預金の入出金の度に記帳すべきだと思います。

尚、仕訳帳に記帳するとき借方/貸方を間違えると

出金して買い物をしたのに現金の勘定科目が増えてしまう

という珍現象が起きてしまいます。

少し難しかったかも知れませんが私のブログの

PTAの会計を読破して頂ければおぼろげながらでもご理解頂けるかも知れません。