⚛️序章|医学は仮説──“治らない”を信じる前に

病院で「治らない」「一生付き合う病気」と告げられた瞬間、多くの人は希望のスイッチを切ってしまいます。けれど、医療の歴史を振り返れば、その「絶対」は何度も覆されてきました。公式な診断基準や治療方針でさえ、わずか数年で改訂されるのは珍しくありません。つまり、医学は確定的な真理ではなく、常に“仮説”の上に成り立っているのです。

🔹現場で起きている「教科書外」の回復

秋山龍三先生の著書『食事でよくなる! 体の不調・心の不安』には、西洋医学的には回復不能とされた症例が数多く記録されています。糖尿病による失明状態の患者が、生活と食事の改善によって光を感じ、やがて失明以前の視力にまで戻った──そんな事例まであるのです。これは単なる奇跡ではなく、体が本来持つ再生能力が引き出された結果だと考えられます。

🔹海外の医師たちが見た「可逆性」

アメリカでは、元心臓外科医ドクター・コールドウェル・エッセルスティンが著書『Prevent and Reverse Heart Disease(心臓病は食事で防ぎ、食事で治す)』で、食事改革によって動脈硬化が改善した患者の画像を多数示しました。また、栄養学者コリン・キャンベル博士は世界的ベストセラー『The China Study(チャイナ・スタディ)』で、食習慣と病気の発症リスクの関係を詳細に分析し、動物性食品を減らすことで心臓病やがんのリスクが大幅に下がることを提示しました。

🔹**「自然界の原則」から見直す**

野生の動物は、病院も薬もなく、自らの環境と食から回復します。それができない人間は、文明の進歩と引き換えに、自然治癒の環境条件を失ってしまったともいえます。特に日本は国民皆保険制度に守られた結果、医療に頼る前の「当たり前の予防」という感覚が薄れつつあります。

だからこそ、病気や診断名に振り回される前に、自分の生活と食を見直す視点が必要です。本書(記事)では、国内外の事例を通じて「治らない」とされる病が改善していく過程をたどり、家庭でできる予防・改善の道筋を見つけていきます。

⚛️第1章|糖尿病による失明からの再生

糖尿病は、合併症によって生活の質を大きく損なう病気です。中でも「糖尿病性網膜症」は失明原因の上位にあり、日本では年間3,000人以上がこの合併症で視力を失っています。医療現場では、いったん失われた視力は戻らない──それが“常識”とされてきました。

しかし、秋山龍三先生の著書『食事でよくなる! 体の不調・心の不安』には、その常識を覆す症例が記録されています。糖尿病で視力を失い、光も感じなくなった患者が、食事と生活を徹底的に見直すことで、まず光を感じるようになり、やがて失明前の視力にまで回復したのです。

🔹なぜ回復できたのか?

現代医学での説明は簡単ではありません。ですが、血糖コントロールの改善、血流の回復、炎症の抑制、そして細胞再生の環境が整ったことが大きな要因と考えられます。食事から過剰な糖質や加工食品を排除し、代わりに野菜・豆類・発酵食品などを中心に摂ることで、毛細血管の働きや神経の再生が促された可能性があります。

私は、「医学は人間が決めた“今の正解”にすぎないのではないか」と思うことがあります。もしこの患者さんが「視力は戻らない」という言葉だけを信じていたら、回復のチャンスは永遠に失われていたかもしれません。

🔹可逆性という希望

この症例は単なる偶然ではなく、世界の臨床でも同じような“可逆性”が報告されています。つまり、細胞や組織のダメージが完全でなければ、適切な環境を与えることで回復する可能性は残されているのです。糖尿病であっても、合併症であっても、未来は固定されてはいません。

この章では、そんな「戻るはずがない」と言われた機能が蘇った現実から、私たちが日常で何を変えられるのかを探っていきます。

⚛️第2章|心臓病は“食事で防ぎ、食事で治す”

心臓病は長年、手術や薬物治療が中心の「不可逆的な病」として扱われてきました。詰まった血管はバイパス手術で迂回路を作り、狭くなった部分はステントで広げる。それが常識だったのです。

しかし、アメリカの心臓外科医 ドクター・コールドウェル・エッセルスティン氏は、その常識を根本から覆しました。著書『Prevent and Reverse Heart Disease(心臓病を予防し、逆転させる)』で示されたのは、食事の徹底的な改善によって、重度の心臓病患者の血管が再び開き、症状が消えていくという臨床結果でした。

元アメリカ大統領ビル・クリントン氏も、この食事法を実践した一人です。大統領退任後、心臓手術を繰り返しても再発を防げなかった彼は、エッセルスティン氏らの指導で「植物性食品を中心とした食事」に切り替え、再発リスクを大幅に減らしました。

🔹なぜ食事で心臓病が改善するのか

動脈硬化は単なる「コレステロールの蓄積」ではなく、慢性的な炎症、血管内皮の損傷、酸化ストレスの積み重ねによって進行します。抗炎症作用や抗酸化作用を持つ食材を継続的に摂り、血管を傷つける要因を排除することで、内皮細胞が修復され、血流が回復していきます。

🔹機能性医学でも共通する視点

心臓病を“症状”としてではなく、“全身の代謝や炎症の結果”として捉え、原因にアプローチする。これは機能性医学が重視する考え方と一致しています。

心臓病が“食事で逆転可能”であるという事実は、治療と予防の境界線をなくし、日常の食卓こそが最大の医療資源であることを教えてくれます。

⚛️第3章|「チャイナ・スタディ」と病気の可逆性

栄養学の世界で大きな衝撃を与えた書籍があります。コーネル大学の栄養生化学教授、コリン・キャンベル博士による『The China Study(チャイナ・スタディ)』です。

これは中国農村部での20年以上にわたる疫学調査と、世界各地の研究データを統合したもので、食生活と慢性病との関係を極めて明確に示しました。

その結論はシンプルかつ衝撃的でした。

「動物性食品の摂取量が増えるほど、がん・心臓病・糖尿病などの慢性疾患が増える」

逆に、植物性食品中心の食事に切り替えることで、これらの病気の進行を止め、場合によっては改善させることができる、というのです。

🔹病気は“不可逆”ではない

チャイナ・スタディが示したのは、「病気のスイッチは食でオンにもオフにもできる」という事実です。これは、発症後も改善の余地があることを意味します。秋山龍三先生の臨床でも、糖尿病や乳がん患者が生活習慣の徹底的な見直しによって症状を劇的に改善させた事例が紹介されています。

🔹西洋医学の盲点

現代医療は「病気を治す薬」や「悪い部分を取り除く手術」に重きを置いてきました。しかし、これらは多くの場合“結果”への対応に過ぎません。機能性医学やキャンベル博士の研究は、“原因”を突き止めてそこに働きかけることで、病状を反転させられることを示しています。

食は毎日繰り返す行為です。だからこそ、日々の選択を変えることが、時に手術や薬を超える力を持つことがあります。そしてこの視点が、今後の医療と予防をつなぐ架け橋になるのではないでしょうか。

⚛️第4章|「治らない」と言われた病気が変わるとき

秋山龍三先生の著書『こうして患者は殺される』には、西洋医学のガイドラインでは説明できないような症例が数多く記されています。

その中でも特に印象的なのは、糖尿病による失明状態にあった方が、食事と生活習慣の改善を通じて光を感じるようになり、視力を回復させた事例です。

病院の常識では「失明は不可逆」とされますが、このケースはその“常識”に風穴を開けました。

また同じく秋山先生の臨床には、進行した乳がんの症状が引き返すように改善した例もあります。薬や放射線だけでは得られなかった変化が、食事や生活全体を立て直す中で現れたのです。

🔹ガイドラインが見落とすもの

西洋医学のガイドラインは、統計的に最も多いケースや再現性の高い治療法をベースに作られます。

しかし、統計からこぼれ落ちる「例外的な回復」こそ、私たちに新しい可能性を示してくれます。難病や自己免疫疾患といった“長く付き合うしかない”とされる病でも、身体の自己修復力を引き出すことで、回復への道が開けることがあります。

🔹**“原因”にアプローチするという視点**

病名や症状の奥には、炎症・酸化ストレス・ホルモンバランス・腸内環境など、共通する原因が潜んでいます。これらを整える食事や生活習慣は、病名を超えて全身に働きかけます。

例えば、加工食品や過剰な動物性脂肪を減らし、発酵食品・野菜・良質な脂質を増やす──シンプルですが、こうした選択が臨床の現場で“奇跡”と呼ばれる回復を後押ししてきました。

「治らない」と言われた瞬間に、治る可能性はゼロになるわけではありません。

それはむしろ、医療と生活のあいだをもう一度見直すタイミングなのかもしれません。

⚛️第5章|海を越えて──心臓病を覆した人たち

アメリカでは「不治の病」とされる心臓病の回復事例が、臨床データとして公表されています。

その代表が、ドクター・コールドウェル・エッセルスティンによる動脈硬化と心疾患の改善プログラムです。彼はクリーブランド・クリニックの心臓外科医として手術を行いながらも、「切っても再発する患者」を目の当たりにし、食事療法への転換を決意しました。

動物性食品と加工油脂を徹底的に排除し、植物性食品中心の食事に切り替えた結果、血管の詰まりが改善し、症状が消えた患者が数多く報告されています。

🔹クリントン元大統領の選択

元アメリカ大統領のビル・クリントン氏も、心臓バイパス手術後の再狭窄を機に食事を全面的に変更しました。きっかけは、エッセルスティン医師やコリン・キャンベル博士(『チャイナ・スタディ』著者)との出会いです。

クリントン氏はテレビ番組でも「今はほぼプラントベース(植物中心)だ」と語り、その後の健康維持に繋げています。

🔹栄養学の“常識”を覆す

コリン・キャンベル博士は、中国農村での疫学研究を通じ、動物性たんぱく質の摂取量と生活習慣病・がんの発症率に強い相関があることを示しました。『チャイナ・スタディ』では、これまでの高たんぱく・高脂質推奨の栄養観に警鐘を鳴らしています。

こうした事例は、「病気は進行するしかない」「治療は薬や手術が中心」という固定観念に疑問を投げかけます。

もちろん全ての人に同じ結果が得られるわけではありませんが、生活の選択で血管が再び開き、心臓の負担が軽くなるという事実は、希望そのものです。

西洋医学の第一線で活躍してきた医師たちが、自らの経験から“食事を変えること”を最も強力な予防・治療手段と位置づけている──これは、日本でももっと知られてよい現実だと思います。

⚛️第6章|日本食と発酵が持つ“再生力”

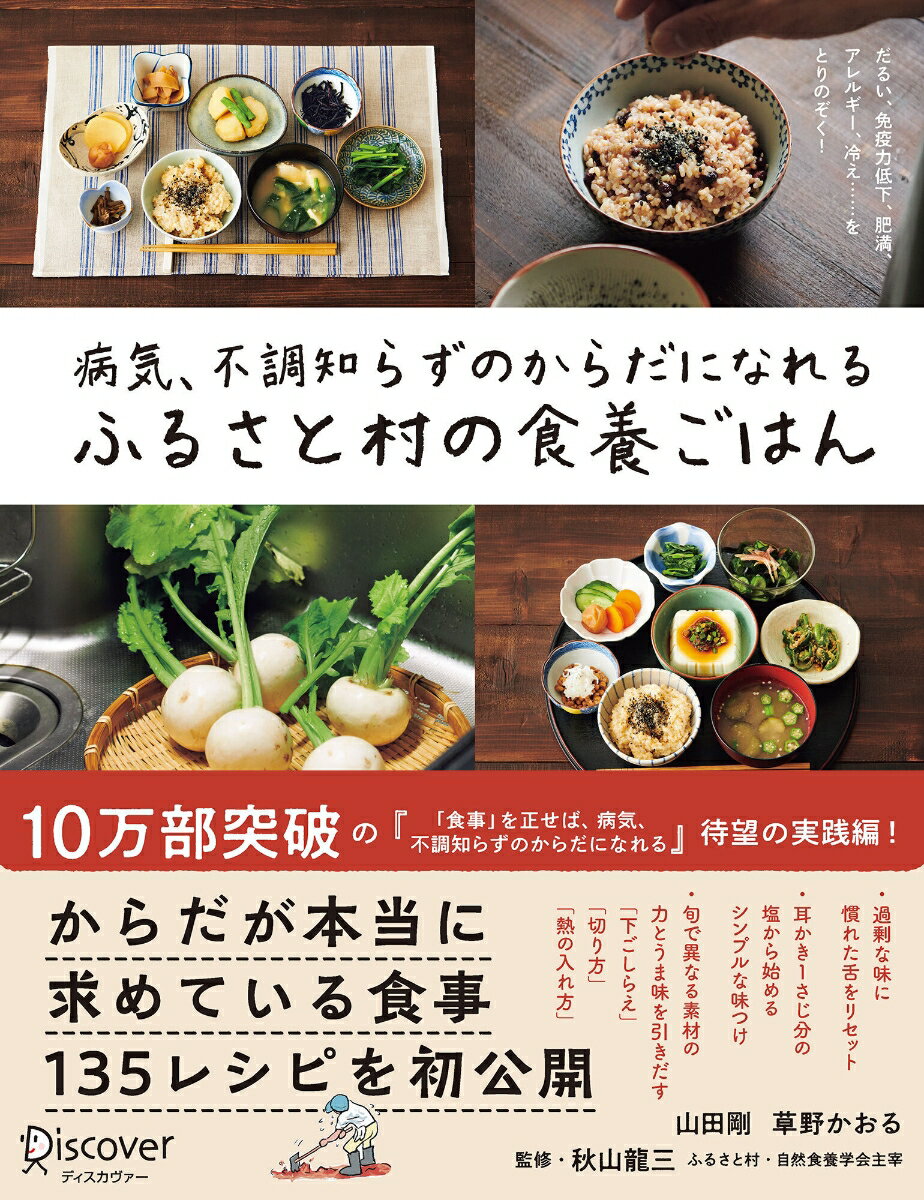

海外の医師や研究者が行き着いた「植物中心の食事療法」。

その要点を丁寧に分解していくと、日本の伝統的な食卓──とりわけ発酵食品を軸にした一汁一菜の形に、驚くほど近いことに気づきます。

味噌汁、漬物、納豆、ぬか漬け──これらはすべて、腸内細菌を育て、免疫や代謝を整える発酵食品です。加えて、昆布やいりこ、干し椎茸などの出汁素材には、ミネラルやアミノ酸が豊富に含まれ、血管や神経の機能をサポートします。

🔹腸から血管、そして全身へ

腸内環境が改善すると、炎症が減少し、血管内皮細胞の働きが活性化します。このとき産生される一酸化窒素(NO)は、血管をしなやかに保ち、毛細血管のゴースト化を防ぎます。結果として、心臓病や脳血管疾患のリスク低下にもつながります。

これは、エッセルスティン医師が提唱する食事療法や、キャンベル博士の疫学研究の成果と、本質的に同じ方向を向いています。

🔹無理なく、続く

海外のプラントベース食は、日本人にとってはやや極端に感じられることもありますが、日本食はその点で優れています。完全な菜食にしなくても、発酵食品・海藻・豆・野菜を中心に、魚や少量の肉をバランスよく組み合わせることで、十分に「血管を守る食卓」が成立します。

日本の発酵文化は、単に味や保存のためではなく、からだを再生し、病気から遠ざけるための知恵でした。

西洋の最先端医学が再発見しているこの価値を、私たちはすでに台所に持っているのです。

そして今、その知恵を日常に取り戻すことが、未来の医療費や病気のリスクを減らす、もっとも確実な一歩になるのだと思います。

⚛️最終章|家庭で守れる命がある

医療の歴史を振り返ると、常識や治療法は数年ごとに塗り替えられてきました。かつては「不治の病」とされた病が改善され、食事や生活習慣の力が再評価される──そんな事例が世界中で報告されています。

秋山龍三先生の臨床では、糖尿病による失明寸前の患者が視力を回復し、乳がんの症状が改善した例もありました。エッセルスティン医師は心臓病患者にプラントベースの食事を指導し、再手術や心臓発作を防ぐことに成功しました。コリン・キャンベル博士の『チャイナ・スタディ』は、食と疾病の関連を世界規模のデータで裏付けました。さらに、元アメリカ大統領ビル・クリントン氏も、心臓病を機に食生活を抜本的に改め、健康を取り戻しています。

これらの事実は、「病気の進行を止められない」という思い込みを揺るがします。

西洋医学のガイドラインは平均値と統計で作られた“目安”にすぎず、個々の回復力や環境まで語り尽くせません。だからこそ、家庭でできる日常的なケアが、時に病院以上の成果を生むのです。

日本の台所には、味噌汁や漬物、海藻、野菜といった、世界が注目する再生食が揃っています。これらを「美味しいから」続けることが、そのまま予防と回復の力になります。

病気の手前で立ち止まり、整える──この感覚は、かつての日本人が当たり前に持っていた暮らしの医療です。

未来の健康は、特別な場所や最新機器ではなく、毎日の食卓から始まります。

家庭で守れる命があるという事実を、もっと多くの人に知ってほしいと思っています。

今日の一杯の味噌汁が、未来の自分や家族の笑顔を守るかもしれないのです。

⭐️最後にいつも私が楽天でお取り寄せしている梅干しと、いりこのご紹介。 ここのいりこは、ハラワタや頭を取らなくても、苦味、えぐみなどほぼなく小さなお子さんも美味しくお味噌汁を頂くことができると思います。 お出汁が濃いので、いつもよりお味噌を少なめにしてみてください。 まとめ買いですが、いりこは冷凍保存したり、周りにファンも多いのでだいたいシェアしてます。

また秋元龍三先生のこれらのご著書も、とても読みやすくオススメです🌿