今更ですが、「線合成」と「面合成」について書きます。

仕上げさんに聞くと、「作業の仕方に違いはない。」との事ですが、動画時の説明には都合がいいので、この名称を使わせてもらいます。

ちなみに、面合成を「かぶせ合成」という所もあります。

ざっくり言うと、

「線合成」…線で囲ってから塗る。

「面合成」…塗った面を重ねて(かぶせて)完成。

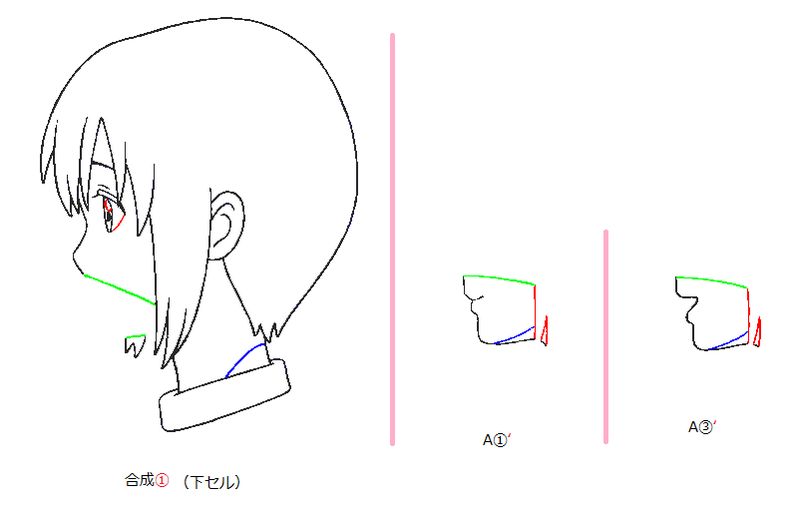

合成は口パクでよく使われるので、わかりやすい「横顔口パク」で説明します。

↑

このような原画があった場合、動画ではまず、このような描き方があります。(線を見えやすくするため、二値化してます)

↓

(A2 は中割りで作成)

合成①+A①’→ A①

〃 A2’ → A2

〃 A③’→A③

これが線合成。

セル画時代は、○(緑の丸)で囲ったように、仕上げ時に消してもらう事は出来なかったので、合成子が動くことにより見え隠れする部分は、合成子で同トレス(この絵でいうと、顔の奥の髪の毛)してましたが、要領としては同じです。

デジタルでも、ソフトや会社によっては「多めに描く」というのを禁止してるところもあります。

余分な線を消してもらう場合、念のため、動画の裏などに申し送りを書いておくと良いでしょう。

---

デジタルになると、肌の途中で別セルにしても境目が見えなくなるので、横顔口パクでも別セルにできるようになりました。

厳密にいうと、仕上げの作業としては、別セルにする事と面合成にする事は違うのですが、動画の描き方としては、ほとんど同じと思っていいので、ここでの面合成は、下セルをAセル、上セルをBセルのつもりで考えてください。

「線合成」が、「線で囲ってから塗る」のに対して、「下の絵と上の絵を重ねて1枚の絵にする」のが「面合成」。

動画ではこのように描きます。(特に指示がない場合、合成親は下セルです。)

↑赤はクミ線です。基本的に紙の裏に書きます。

↑ 下セルの場合、緑の部分(塗り切り線)は隠れるので、実線でも他の色でも構いません。

これを合成親だけ塗って重ねてみるとこんな感じ。

クミ線がある場合の合成子を塗る時は、このように、親を透かして塗ります。

↓

この場合は頭を下セルに、顎を上セルとして作成してますが、顎の奥の髪の毛が無い絵の場合、

上セルと下セルを逆にすると、クミ線のないシンプルな合成になります。

その場合は、このように描きます。

↓

塗り切り線は、合成親で隠れるように描きます。

重ねてみると、こんな感じ。(合成親は薄く表示してます)

↓

親も子も塗って重ねるとこうなります。(重ねてることが分かるように、下セルの部分は薄くしてあります。)

↓

重ねた合成子も100%で表示すれば、↓このように境目は見えません。

----

ここまでは、同じ原画から線合成、面合成、どちらも作れる絵で説明しましたが、線合成にしかできないパターンがあります。

それは、同じ輪郭線で影だけが違うパターン。

オーバーラップなどで、影のみ形が変わる場合。

こういう時は完全に線合成のみ。(影のヌリ分けは裏に)↓

完成品はこんな感じ。

↓

---合成伝票---

合成①+C①’→C①

〃 D①’→D①

----

オマケ

(「クミ線ってどうやって作ってるんだろう?」と疑問に思うアナログ世代の動画のために)

セルクミがある絵は、このようにクミの元になる絵を透かせて、「ライトテーブルの境界線を使用」して塗ると、自動的にクミ線の所まで塗ってくれます。

合成親に長めに描いた部分は塗り残しが出来てしまいますが、その部分は境界線のチェックを外すなどして塗り足します。

----

オマケ その2

というわけで、合成にしろ別セルにしろ、ライトテーブルで透かして塗れば、自動的にクミ線にあたる部分までで留まります。

線合成とは言っても、合成親だけで塗れるところまでは塗っちゃいます。

こうしてみると、作業としては面合成と大差無いようです。

線合成、面合成それぞれの親&子

↓

↑はあくまでもアニメーターへの説明用です。

実際は、線合成の親も(目の周りなど)適当なところに線を引いて塗れるだけ塗って、合成子を重ねて残りを塗ってると思うので、親だけで目の周りも塗れるように鼻から髪にかけての塗り切り線を入れておくと良いでしょう。

「線合成と綿合成は混ぜるな」と厳しくいう動検さんには怒られるかもしれないけど、彩色的には問題ないはずです。

口パクが別セルになってる場合は、面合成の作り方と同じと考えていいと思います。

ただ、面合成の場合、どちらを上セルにするかは動画の判断で出来ますが、別セルの場合、動画にはシートを勝手にいじる権限はないので、「原画ではセリフは上セルになってるけど、下セルにしたい」という場合は、メインに一言相談してから進めてください。

頭と顎が別セルの場合はこのままですが、「合成」の場合は、この後、子セルの数だけ親と合成する作業があります。

別セルより作業が増えるのに、作業枚数が減ってしまうのはどうにかしたいところです。

ただ、動画として大切なのは、完成した絵が何になるか、後の工程の人に正しく伝えるように描くということです。