まずは基本から

【送料無料】ビジュアル日本経済の基本第4版 |

【内容情報】(「BOOK」データベースより)

信頼できる解説で定評があるエコノミストによる、もっともコンパクトな入門書。最新時点の日本経済を知る上で不可欠な73項目を厳選。GDP、経済成長などの基本項目からFTA、CSR、郵政民営化などの最新トピックスまでわかりやすく記述。

【目次】(「BOOK」データベースより)

第1章 日本経済の姿/第2章 雇用・産業・企業の動き/第3章 経済政策のポイント/第4章 財政・金融の課題/第5章 日本経済の構造的課題/第6章 世界の中の日本

【著者情報】(「BOOK」データベースより)

小峰隆夫(コミネタカオ)

1947年埼玉県生まれ。1969年東京大学経済学部卒業。同年経済企画庁(現内閣府)入庁。日本経済研究所センター主任研究員、経済企画庁調整局国際第一課長、同調査局内国調査第一課長、国土庁審議官、経済企画庁総合計画局審議官、経済研究所長、物価局長、調査局長を経て、法政大学社会学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

読みました。

入門の入門におすすめです。

個人的な主張はほとんんどなく、対立があるものは両論併記のように書いてあり、内容が中立的な記述だと思います。

それだけに少し物足りなくも感じます。

ここで書くのも違いますが、リーマンショックで失業率が下がる矛盾が小峰氏らの共著に書かれています。

【まとめ買いで最大15倍!5月15日23:59まで】データで斬る世界不況 エコノミストが挑む30問/... |

P156

したがって、ハローワークで仕事を探したり、人に仕事を紹介してくれるように頼んだりといった、具体的な休職活動を行っていない場合は、たとえリストラで仕事を失っていても「不完全な失業者」となります。

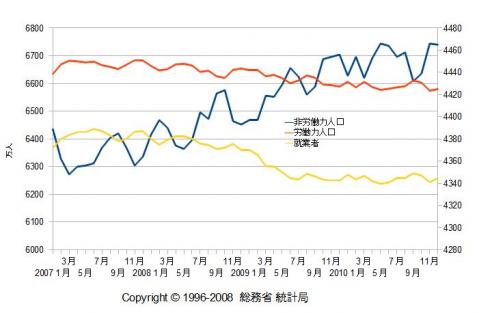

実際にリーマンショック後には、非労働力人口が増加していました。

(追記:データで斬る世界不況では、前年比でこれを示していました。自分の作成したグラフですと、高齢者の増加という反論もありえますが。)

なぜこのようなことを書くのかといえば、「競争の作法」の 中で気になる記述があるからです。

P037

もし、2009年の失業率が2002年や2003年の失業率を下回っていることが伝われば、リーマン・ショック後の労働市場が「未曾有の雇用危機」に見舞われたと、懸命な新聞購読者は思わなかったと思う。

新聞記者たちは、GDP統計ばかりでなく、失業統計の推移も、目をこらして数字を読み取り、自分の頭で考えて書いていないのだと思う。

と斉藤誠氏は、その著書の中で書いています。

ですが、グラフにあるように失業率は低いといっても、そこにある数値が必ずしも実態を現していないことは承知しているとは思いますが、就業者数が減少して、非労働力人口が増加していることはどう考えているのでしょうか。

また、不況に企業が取るであろう対策は、まずは残業など時間的な労働投入の量を減らす調整、そして派遣やパートなどの雇用の調整。

ここにも誤解があると思います。

自分もそうだったのですが、非正規雇用の増加がイコールで派遣労働者の増加という認識でした。

ところが、原田泰氏らの「なにが日本経済を停滞させているのか」によれば、

P82

派遣労働者は雇用全体の3%、非正規雇用者の8%にすぎないが、2008年末の「年越派遣村」などは不安定雇用の窮状を示す象徴となった。

とあります。

自分のイメージでは派遣が増えて正規雇用が減り、ボーナスや年功賃金で高給だった高齢のリストラなどが平均給与を減らしたという考えでした。

ですが、それよりも、パート・アルバイトの増加がその要因ともいえるのではないでしょうか。

そのパート・アルバイトが増加したのは、正規雇用からの転職に伴うもの、収入の減少に専業主婦などが働きに出るということもあるでしょう。

そのことはリーマン・ショック後の雇用調整に例えばパート・アルバイトの人たちが対象になったことが考えられます。

そして、非労働人口の増加から、それは再就職を一時的にでもあきらめたからこそのの数値だったのではないでしょうか。

以上から、「失業統計の推移も、目をこらして数字を読み取り、自分の頭で考えて書いていないのだと思う。」というのは、むしろご自身に向けられる言葉ではないかという感想を持ちますが、どうでしょうか。