みなさんこんにちは。前回からの続きです。

今年3月、期間限定で発売されたJR東日本全線乗り放題の企画乗車券「キュンパス」で、その北東北の未乗線区を乗り鉄しようと旅した際の様子をお送りしています。

さて、目指すのは県庁所在地の青森。

野辺地からは、陸奥湾に突出した夏泊半島(なつどまりはんとう)の付け根をひた走ります。

この後は「東北本線」を引き継いだ、並行在来線の第三セクター「青い森鉄道」の下り列車に乗り込みました。くだんの「キュンパス」でも利用可能、ということで助かります。出典①。

混雑していますし、特に急ぐ訳ではありませんので、一計を案じて途中の「浅虫温泉駅」で下車してみることにしました。

野辺地からは、25分で「浅虫温泉駅」に到着。もうここは「青森市」に入っていました。

下車客は、わたしを含めて4〜5人ほど。

外はまったく陽が落ちてしまいましたし、降雪もあるからか冷え冷えします。急ぎ、駅舎の中に入ってみました。あれ、営業は終了しているのか。

下車したお客さんは、迎えのクルマに乗り込むなどして人が居なくなってしまったのですが、待合室のこのストーブ!

いや、これはいいですね。

ヤカンや干物を載せたりするのでしょうか。

このようなストーブも、最近はまったくといってよいほど見なくなりました。なんだか懐かしい気持ちになります。

ではこの「浅虫温泉駅」についても、全国47都道府県を鉄道駅から詳しく取り上げるシリーズ「各駅停車全国歴史散歩3 青森県(東奥日報社編・河出書房新社刊 昭和57年1月発行)」から、拾ってみることにします。

東北の代表的温泉地

浅虫

潮の香りと湯のけむり

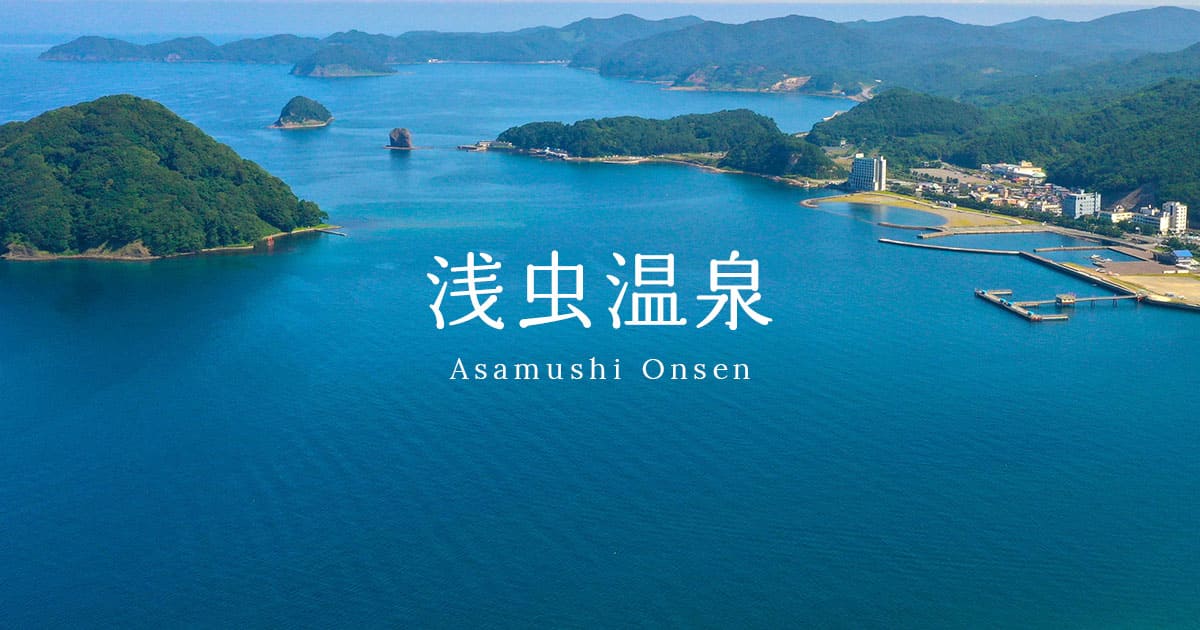

浅虫駅構内をはさんで、ホテルや旅館が立ち並ぶ。しかし出札口を出たとたん、眼前にひろがる波穏やかな海。少し向こうには、青い森が茂る湯ノ島も見える。団体客、夫婦、新婚さん、浮輪をもって楽しそうに盛り上がりながらの親子連れ、そしてスキーをかついだ若者たち…

このまわりは、温泉の最寄り駅というにぎやかな感じです。

オリジナルキャラクターが居るのですね、浅虫夕凪さん。グッズがあるとは人気者のあかし。

しかし、もう真っ暗ですので様子はわからず。

スロープがあるのは、道の駅ならぬ海の駅、とのこと。さらに続きます。

古くは「麻蒸」と書いた

近代的なホテル、旅館や政府・公共団体の保養所、ユースホステルなど70-80軒が建ち並び、年間100万人からの観光客を迎え入れる浅虫温泉だが、その歴史は古い。

昔、平安朝も終わりのころ、旅の途中の円空大師(960-1039、平安末期の僧侶)が湯あみする鹿を見たことが温泉発見のきっかけになったとされる。温泉の泉質は石膏性苦味泉で、塩分が少し入っており、神経痛、リューマチ、創傷、婦人病に効能があるとされる。

円空大師とも、慈覚大師(794-864、円仁とも。奈良時代の僧侶。遣唐使の一員としても知られる)の発見ともいわれる浅虫温泉だが、土地の人々は温泉の効果を知らず湧き湯は麻を蒸すのに使っていたとか。

古文書には地名が「麻蒸」とある。それが「浅虫」に変わったのは、なせだかわからない。

文学のなかの浅虫

東北の代表的な温泉地だけに、この地に遊んだ文人も多く、太宰治は中学生時代、この温泉から学校に通った。(中略)

版画家の棟方志功(1903-1975)が、青春時代から晩年まで浅虫温泉のホテル椿屋(注釈:駅近くに現存)で家族同然の扱いをうけていたということは、志功の故郷・青森市内では知らない方が不思議なほどに有名。(P34-35)

棟方志功が青森出身ということは知っていましたが、浅虫温泉に居を構えていた(実際は逗留=とうりゅう、長く住まうこと=だったそうですが)ことははじめて知りました。海と港、湯ノ島の全景ですね。これは迫力あります。

温泉地という他にも、自然豊かな海と山にはさまれたところだということは、この様子からも良くわかります。そうなると、古くから四季それぞれにレジャーを楽しめる地のはず。

温泉の公式サイトを拝見していますと、実にたくさんのアクティビティ体験も出来るようで。そうなれば、ひとり旅ではなくて家族旅行で来てみたいところですね。

旅先では、よく感じることなのですが(汗)

東北新幹線の開業で盛岡ゆきに短縮されたとはいえど、多数運行されていた「特急はつかり号」も、浅虫や、先ほど降り立った野辺地に全便停車。活況を呈していたことがよくわかります。

世の移ろいというものを感じる次第ですが、おそらくはこの頃というのが、一大レジャー地のこの浅虫温泉に鉄道で訪れる人々が最も多かったのでしょう。「浅虫温泉駅」と改称されたのは翌年、1986(昭和61)年11月のこと。出典②。

先ほど触れた、この駅始発の青森ゆきはすでに中線で発車待ちをしていたのでした。

次回に続きます。

今日はこんなところです。

(出典①「JTB時刻表 2024年3月号」JTBパブリッシング発行)

(出典②「国鉄監修 交通公社の時刻表 1985年3月号」日本交通公社発行)