近代洋画の先駆者の一人として知られる高橋由一のことがテレビ(「開運! なんでも鑑定団

(再)」)でちょっと話題に上っていた。

その高橋由一

は川上冬崖に油絵の技法を学ぼうとしたことがあったという(挿し絵画家の川上冬崖からは西洋絵画の技術については得られるものが少なく、独学を余儀なくされたが。「Shinwa Art Journal

」参照)。

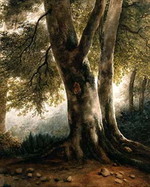

← 川上冬崖『樹木図』 (画像は、「川上冬崖 」より) 実物を見たことはないのだが、時代を鑑みるとなかなかの力量があったのでは、と感じさせる。でもやはり現物を見て細部などを見ないと評価しきれない。

川上冬崖の名は折々目にするが、まとまった形では扱ったことがない。

「川上冬崖 - Wikipedia

」では情報が少ない。

「川上冬崖(かわかみ とうがい、文政11年6月11日(1828年7月22日)? - 明治14年(1881年)5月3日)は、幕末から明治前期にかけて活躍した南画家、洋風画家、図画教育者である」くらいのもの(「洋風画家」という呼称が時代を感じさせる)。

が、「明治14年(1881年)、熱海で自殺。清公使館への地図密売事件の責任を取ったとされるが、詳細は不明」という記述が興味を惹く。

→ 川上冬崖『蝦蟇図』(絹本彩色) (画像は、「古典籍総合データベース 」の中の「川上冬崖蝦蟇図 」より) ネットでこの絵を見て気に入って、冬崖について調べてみたくなった。

「台東区

」の中の「川上冬崖

」がやや詳しい。

履歴に付いては当該頁

を覗いてもらうに留める。

「冬崖謎の死」なる項が気になる:

陸軍省に出仕し、先進国の技術に負けない地図の作製にのり出し、「二万分の一迅速測図」を作成したが、明治14年1月、この地図を清国公使館に日本全図を密売したという容疑で、地図課職員が多数拘引され、地図課長を経て当時非職であった木村信卿以下 5名が軍事裁判にかけられた。

会計係の時計台から投身自殺、製図係の出張先の旅館で剃刀で割腹自殺と続き、冬崖は熱海で謎の自決をしたという。その後も刑務所で自害した者も出た。冬崖の門下生もことごとく陸軍を去った。

← 井出孫六『アトラス伝説』(文春文庫) (画像・情報は、「三角点の探訪 参考文献 」より。「当時の地図測量は陸軍はフランス式、海軍はイギリス式によって整備がすすめられていましたが陸軍の方がドイツ式に変わろうとしていた時期で山縣有朋など陸軍上層部による川上冬崖はじめフランス式関係者の排斥にも関係していたのではないかとうかがえ」るという。「いわいわブレーク 『この一行』を・・(藤田)省三、こもごも2 ―井出孫六 著「アトラス伝説」等を読んでー 」が参考になる。)

冬崖については、「「全国地図測量史跡」全文紹介 」が詳しい。

ここからは特に下記の点を参照させてもらう:

冬崖は、明治 6年(1873)に「地図彩色」を、翌年には「写景法範」を、続いて種々の実験を積み「東京近傍写景法範」を最初の石版本として刊行した。これらの風景や建造物、人物などをモチーフにした図画教本をもとに、陸軍内の図画教育が行われた。また、当時地図課では地図製図に従事する者として画家を採用しており、冬涯を中心にして、浮世絵、漢画、日本画、水彩画、油絵、そして漫画をするものなど多彩な顔ぶれが揃っていた。

そうした明治13年、冬崖の教育を受けた測量師や測量手らによって、あの地図彩色と余白に描かれた色鮮やかなスケッチの記入で有名な「迅速測図」約900 枚の作成が始まったのである。

→ 川上冬崖『生首を抱く幽霊』 (画像は、「円朝まつり 」より。『全生庵 』にこの画があるとか。)

川上冬崖には、『佐久間象山蟄居図』(絹本着色)なんて作品もある。「象山本人を前にして製作された唯一の肖像画と考えられる作品」なのだとか(「絹本着色佐久間象山蟄居図 川上冬崖筆(楢崎宗重コレクション) 墨田区公式ウェブサイト 」参照)。

「宮本三平、近藤正純、服部杏圃、山岡正章、狩野友信、高橋由一、松岡寿、松井昇、中丸精十郎、小山正太郎等はいづれも門下の聞えた人達」だという(「春日元孚 「近世画家略伝(六)」

」より)。

← (伝)川上冬崖 『婦人像』 (画像は、「東京藝術大学大学美術館 収蔵品データベース 作品情報 」より)

ちょっと零れ話めいた事実として、下記が興味深い(「東北大学付属図書館/所蔵資料紹介 3

」より):

ヨーロッパ文学のうち明治以前に日本に翻訳・紹介されたものは、イソップ物語とロビンソン・クルーソーでした。

ロビンソン・クルーソーは、1719年にイギリスで出版されると、たちまち世界的なベストセラーになりました。日本にも長崎出島のオランダ商館員によって持ち込まれ、嘉永3年に膳所藩の蘭学者・黒田行元が『漂荒紀事』(ひょうこうきじ)という抄訳を作ります。ただしこれは写本の形で流布したため、江戸時代に出版された最初のロビンソンは国学者・横山保三による安政四年の『魯敏遜漂行紀略』(ろびんそんひょうこうきりゃく)でした。文章は和文調で、読みやすく、洋学者・箕作阮甫が序文でこれを絶賛しました。口絵は蕃書調所の絵画掛であった川上冬崖が描いています。

→ 小山正太郎『川上冬崖像』 (画像は、「川上冬崖 」より)

川上冬崖は、勉強熱心であり、「絵を描くよりも学問的なこと,オランダ語とか英語が出来て学問的に大変絵画に貢献した人でありその任につ

」いたということで、画家としての評価より、洋画への道を開いた人としての実績・評価が高いようである。

小生としては、実物を見る機会を得てから、自分にとっての川上冬崖の絵の意義を改めて考えたい。

(08/05/10作)