では、今回は『錯視』の中から有名なものをいくつか紹介します。

色彩能力検定でも頻繁に出題されるので、参考にしていただければと思います。

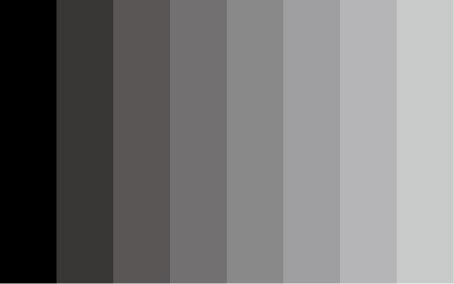

(1)縁辺対比

黒→白のグラデーションになっていますが、

どの色も明度が低い色と接している部分は明るく見え、

明度が高い色と接している部分は暗く見えると思います。

これは前回の記事でいうところの明度対比が影響しています。

グラデーションという規則性のある連続した色の変化の中で起きる現象です。

無彩色だけでなく有彩色でも明度や彩度のグラデーションや、

色相差の小さい同一トーンのグラデーションでも効果が見られます。

※グラデーションじゃなくても効果は見られます

以前、テレビ番組やネット上で頻繁に見られたカラーテストで、

「このカラーチャートは全何色でできているでしょうか?」

という色相のグラデーションの色の数を答えるというものがありました。

『4色型色覚テスト』というやつです。

あれも縁辺対比で判別しづらくなっている部分もあり惑わされやすいですよね。

今でも検索すれば出てくると思うのでやってみてください。

ちなみに僕はちゃんと当てました。

(2)ハーマングリッド現象

白い線が交差する部分にグレーの丸い点が見えると思います。

明度対比、縁辺対比の影響で、暗い色と接している白線部分の明るさがより強調され、

接していない部分との差を目が無意識に作ってしまうために起きる現象です。

この図を見ているときに視点をキョロキョロと動かしてみると、

交差部分に浮き上がる点の濃さが場所によって変わって見えるので面白いと思います。

ちなみにこの効果は白線部分が細く、背景色との明度差が大きいほど顕著に現れます。

(3)エーレンシュタイン効果

縦横に走る線が交差するところで途切れている図柄なんですが、

その部分に白丸が浮き出てくるように見えると思います。

これは先程のハーマングリッド現象と同じく、明度対比、縁辺対比が影響しています。

この応用というか類似というものが次です。

(4)ネオンカラー効果

先程の線の途切れている部分を有彩色で繋いで交差させました。

すると交差部分がその有彩色でぼんやり光っているように見えます。

実際は十字なんですが、対比と同化の効果で滲んで拡散しているような見え方をします。

他にもいろいろ『錯視』の例はあります。

有名なものからそうでないものまで。

『色 錯視』などで検索してみるといろいろ出てきますよ。

自分の目がどのレベルか判別できるテストもあるのでぜひやってみてください。

「目で見たものしか信用しない」とかいうセリフもよく聞きますが、

その目は思っている以上に錯覚に陥りやすいということです。

ならいっそ、錯覚を利用して他者に好印象を与えてみるのも手じゃないでしょうか?

パーソナルカラーを楽しんで、おもしろおかしく取り入れてみてください。