僕の中で、古代史を扱った小説で一番面白かったのは、黒岩重吾さんの「天の川の太陽」もう30年以上前になるのかな・・・

大化の改新以後、中大兄皇子と大海人皇子との関係、そして天智天皇なき後の、大友皇子と大海人皇子との壬申の乱を扱った大作。大海人皇子を支えたのは、妃の鸕野讚良(うののさらら)。天智天皇の実の娘でもある、後の持統天皇。「天の川の太陽」では、夫の大海人皇子を天皇にするために、力を尽くすすごい女性。そのままの姿が、この馳星周さんの本で甦った。僕にとっては、「天の川の太陽」の続編です。

大化の改新の功績の大きかった中臣鎌足。ただ藤原氏は、鎌足の功績で、後の権力を握ったのではなく、この小説の主人公である息子の藤原不比等の力によるものであることが、この本で分かる。フィクションなのだろうけど、そうなんだなと思ってしまう。

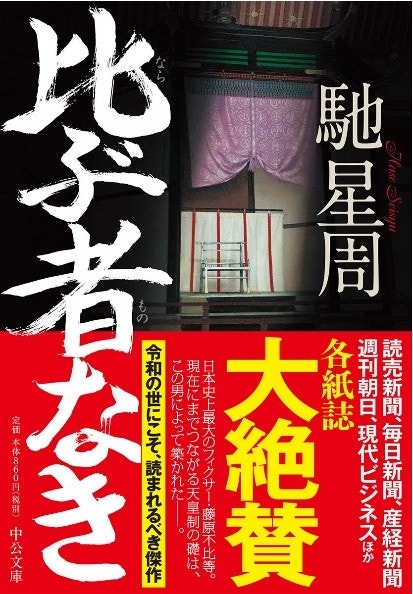

持統天皇が、息子の草壁皇子を天皇にしたかったのは有名な話だが、早世したため、その息子の軽皇子を天皇の位につけるために、手を結んだのが藤原不比等だった。不比等という名前の漢字は、不思議だなと思ってたけど、元は史(ふひと)、それがのちの元明天皇に「等しく比(なら)ぶ者なし」ということで、不比等にしたということです。

この物語は、不比等がどう権力を握っていくかということが描かれています。

続編は、不比等亡き後、四人の息子たちが、どう長屋王と戦っていくかが描かれている「四神の旗」。これもぜひ読みたいです。

今年、直木賞を受賞した馳星周さん、今まで読んだことなかったけど、面白かったです。