地球 を 測る その歴史 2 (地球の大きさと 旧日本測地系)

地球 を 測る の第一回目で 日本経緯度原点 と 日本水準原点 の話まで進めましたが 球といわれる地球がどれくらいの大きさなのか また本当に 球体なのか の 地球半径を求める 多くの試みは 1600年ころより エラトステネス (7166km) スネル (6156km) ピカール (6379km) の多くの人達の観測が 行なわれましたが 現在では 平均半径 (約6371km) となっています。

その中でも2名について記すると 1591年、オランダの スネル(Snell, Van) は 5本の 基線 を菱形で三角形を増大させ 約100km 間に 33個の三角形の網をつくる三角測量を行い 地球半径を求め 近代の地球を測る方法を創案 しました。 フランスのピカール は 望遠鏡付測角器と 対数表を使った計算で 球面の測地学の時代をつくりましたが 楕円体 の地球の理論には 至りませんでした。

ジオイド と呼ばれる陸地に海面を延長した 仮想的海面 これが地球の形を代表しています。 これを ジオイド(地球重力の等ポテンシャル面) といいます。 しかし場所により地下の密度が違うため小さい凸凹の形となり高さの基準は ジオイド ですが位置の表示が難しく 経緯度原点でジオイドと一致させたものが 地球回転楕円体 と定義されています。 下記表のように いろいろの地球楕円体の測定があります。

日本においては、1892年(明治25年) に 日本経緯度原点 を定めた ため ベッセル の算出した 地球の形状及び大きさを使いました。 長半径 は 6377.397.155 m

扁平度 は 299.152813分の1 位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。 但し、場合により直角座標 又はまたは、 極座標で表示することができる。

と以前は 測量法 の測量の基準となっていましたが

2001年の測量法改正 で 採用された 世界測地系 にのっとり 最新の宇宙測地技術を用い 測定した値 が 2011年3月11日 に発生した 東北地方太平洋沖地震で

経度 東経139度44分28.秒8869 緯度 北緯35度39分29秒1572

原点方位角 32度20分48秒209 に変更されました。

次回は、 この 世界測地系 に変わる 前後について 記載したいと 思います。

三角点の観測中 国家基準点(三角点・水準点)の状況

準拠楕円体とジオイドの断面図 三角点の標準規格

楕円体とジオイドの関係図 一等水準基準点の路線網図

測量法施行規則標石の寸法 1 測量法施行規則標石の寸法 2

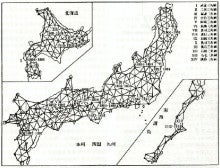

公共直角座標系原点位置 日本の一等三角網図

公共直角座標系位置 公共座標系原点位置

参謀本部旧陸地測量部全景 回照器 と 反射鏡

器械台付測標 (机板高3m) 測標の建設中の写真

観測台付測標 (机板高5m) 反射点測標 (机板高3m)

埋石写真(柱石・盤石の心あわせ) 観測台付測標( 机板高12m)

次回は、 地球 を 測る その歴史 3 (世界測地系への道) へ