前回のブログでは、日本がアヘン戦争に負けた清朝中国と同じように、近代産業の発展を妨げるひどい貿易条件をアメリカとイギリスによって飲まされた、という話をしました。今日は、そのように日本が押し込められた原因となった、「このままでは日本が列強の植民地にされてしまう!」という恐怖が、実は列強から植え付けられた根も葉もない幻想であった、という話をします。

1840-42年のアヘン戦争の結果、勝利したイギリスは南京条約で面積わずか80平方キロの香港島を獲得しています。しかしイギリスは当時すでにアメリカ同様に領土を確保することについては重要だとは思わず、中国の強大な市場を気ままに扱える”経済帝国主義”を求めていました。だから、香港島以外についての領土欲は持たず、中国を植民地化することなど毛頭考えてはいませんでした。広大な土地に多くの文化的な人民が居住する中国を軍事制圧するのは不可能なことは、よく理解していたからです。

イギリスは当初から、インドに向かったのとはまったく違った帝国主義政策を中国に対してもっていました。中国が勝手に、インドと同様の目にあいたくないと必要以上の恐怖に襲われたうえでの自滅です。長期戦に及べば、中国に負けはなかったでしょう。中国の弱点は、首都、北京、の間近の天津にイギリス海軍が迫ったことを知って動転したほどの、強靭ではなかった清朝第8代皇帝、道光帝の精神でした。

道光帝

【画像出展:Wikipedia File:清 佚名 《清宣宗道光皇帝朝服像》.jpg】

アヘン戦争は、アヘンを中国人が買うことを妨害しないように、イギリスが清朝政府に向けた強大な海軍力を使っての脅しでした。アヘン戦争勃発直前に、アヘン問題について対応するため広東に派遣されていた外交官チャールズ・エリオットは、現地の様子を大いに誇張して中国人の不法さや非道さを報告したために、イギリス議会で憤激の反応が起こったのですが、それでもアヘン戦争開始のための戦費調達についての議決は、賛成271票、反対262票というわずか9票の僅差での可決でした。この反対票の多くは、中国人にアヘンを吸わせて利を得るというのは、キリスト教の教義に反する“不義の戦い”であるとの主張に基づくものでした。

こうして局地戦を起こすことの是非についてですら国論が二分されたのですから、人口4億人の国を相手にそれよりはるかに大規模な多くの陸上戦を必要とする領土獲得を目的とした消耗戦が、国民の理解を得られる可能性はまったくなかったと言っていいでしょう。

18世紀後半、イギリスは中国から多量の茶、陶磁器、絹を輸入していたのですが、中国への輸出品は限られ、大幅な輸入超過になっていました。銀本位制であった当時、イギリスの銀貨が中国に大量に流出したため、不足する銀貨を手に入れるため植民地であったインドで栽培されるアヘンを東インド会社によって中国に輸出させ、インドへはイギリスから産業革命によって大量生産が可能となった綿織物を輸出して、イギリス、中国、インドの間の貿易をバランスさせるという三角貿易を行っており、中国へのアヘン輸出は停止することができなくなっていました。

だからアヘン戦争は、イギリス経済の安定と成長を維持することを目的とした”経済のための戦い”であったのです。だから、中国領土を得ても、インド人よりはるかに人口が多いだけではなく、文明度が高く戦闘力もある中国人相手に、国土維持のために膨大な数の兵士を常駐させることなどしたら、途端にイギリス経済の帳尻が合わなくなります。そもそもそれほどの数の兵士を避けるゆとりなど、海軍国イギリスにはありませんでした(アヘン戦争当時のイギリスの人口は中国の30分の1のおよそ14百万人しかありませんでした)。

日本も日中戦争時(1937-45年)に大量の兵士を中国に派遣しましたが、抑えられたのは大都市とそれらを結ぶ鉄道、つまり点と線、だけでした。そして国土を制圧できないために、日中戦争で敗れました。1937年の日本陸軍に、1840年のイギリス海軍の知識がなかっための敗戦です。

イギリスが中国に対して領土欲をもつことはまったく不合理で、イギリス議会の承認を得られる可能性はゼロでした。

アメリカの日本に対する姿勢も同じです。

アメリカが江戸湾を封鎖して江戸の経済を破壊することはできるかもしれませんが、長年江戸湾に居座ること、ましてや日本の領土を占領することは不可能であることは、アメリカ自身が十分に認識していました。目的は当初より不平等な通商条約の締結に同意させることであり、その恫喝の材料にイギリスを、あるいはそれが行ったアヘン戦争を、さらに清朝皇帝が思い過した領土占領の恐怖を利用したのでした。

幕末にイギリスが日本に大規模な軍事攻撃をかけることを検討していた、という話をする人がいます。実際、アヘン戦争も経験したイギリス陸軍の幹部士官(ミシェル少将)が大阪や江戸の攻撃計画を立てていたようです。

しかし、どの国にも過激な軍人はいるもので、それが実行可能でないことは、イギリス政府自身がよく理解していました。だからこそ、アヘン戦争でもそうであったように、イギリス軍は鹿児島や下関を艦砲射撃して(1863年の薩英戦争と下関事件)、一時砲台を占拠するという程度のことはありましたが、長期に陸上に居続けるということは決してしていません。それは軍事行動として実行不可能であったのですし、彼らの目的は有利な外交交渉を進めるために幕府官僚や西南日本雄藩の官僚たちを脅すことさえできれば、それで用は足りたからです。

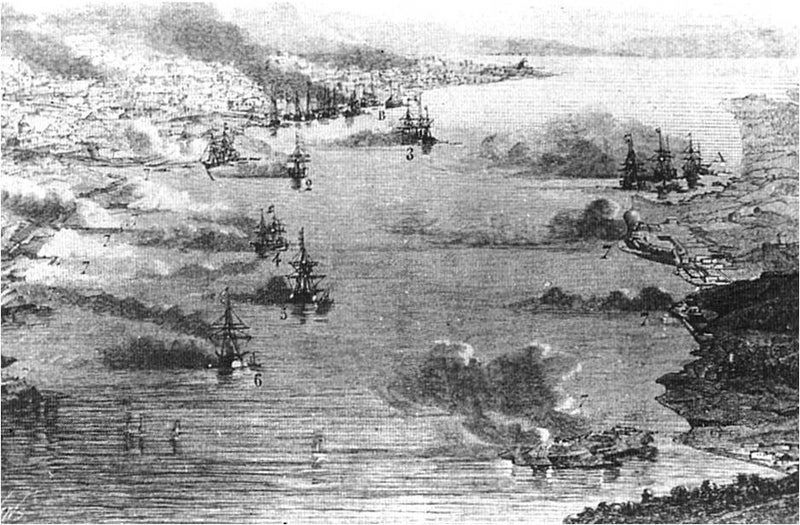

イギリス艦隊の鹿児島砲撃

【画像出展:Wikipedia File:KagoshimaBirdView.jpg】

イギリス軍の下関上陸攻撃

【画像出展:Wikipedia File:NavalBrigade&MarinesatShimonoseki.jpg】

そして実際、植民地化の幻想に震えあがっていた幕府官僚や西南日本雄藩の官僚には、そのことが絶大な効果をもちました。

アメリカにも同様に日本に対する領土欲は、ありませんでした。

そう考えるのが普通だろうと思っていたところが、「ペリー(東インド艦隊司令長官)は日本を含む東アジアにまで領土を拡大することを自らの使命と考えていた」と書いた書物(今津浩一著『ペリー提督と開国条約』〈2011年〉)を見つけて、大いにびっくりしました。そこで、その真相を探ってみました。

1852年、つまりペリーがノーフォーク港から日本に向けて出港したその年、にペリーが海軍長官に宛てたメモの中で、「メキシコからカリフォルニア地方を獲得したアメリカは、西海岸を越えて太平洋における領土拡大競争の場へ突入する」、さらに「神は、文明開化の方法によってであれ、その他の方法によってであれ、アメリカ合衆国に対し、この風変わりな日本人を万国の一員とする先導役に指名した」と書いたというのです。

不幸なことに、私にはその文書を発見することはできませんでした。

当時のアメリカで、文明は大西洋を渡ってアメリカに達し、さらに太平洋を越えてアジアに向かうという“マニフェスト・デスティニー(”明白なる使命”あるいは”明白なる運命”)”というアメリカ人の多くに共有された文明史観、あるいは世界観、というものがあったということは確かです。それが原アメリカ人を征服しつつ西海岸にまで到達し、カリフォルニアとオレゴンの領土獲得に至ったということを正当化する論理です。

マニフェスト・デスティニーを果たそうとするアメリカを擬人化した天使に似た姿に描かれたコロンビア。

【画像出展:Wikipedia File:American progress.JPG】

この絵に描かれたコロンビアは、手には電信線と教科書をもち、東から西へ文明の光を届けようとしています。しかしペリーがアメリカに向けて出港した1852年当時、アメリカの知識人たちは、日本も中国も、西洋のものとは随分と違ってはいるが高度の文明をもっているということを理解していました。アメリカが西から東に向かう勢いで太平洋を越えつつあると言っても、アメリカが原アメリカ人に対したのと同様の姿勢で日本人や中国人にも暴力的に向かおうとしたと主張するには、相当の無理があると思います。

この文明史観を根拠に、アジアに向かって”領土を拡大する”ということまで正当化していいと考えていた人は知識人の中にはいなかったように思えます。

例えば日本に行く企てについて神の名を出して説明した人の一人に、1852年当時国務長官を務めていたダニエル・ウェブスターがいます。彼は、日本が商業的な意味で重要であると考えついたのですが、シューメーカーという人(詳細不明)の書いたものによると、ウェブスターは、「日本をすべての国々を結びつける偉大な商業の街道上に置かれた創造主の摂理の贈りものとして見た」と言います。

この考えを受け容れたミラード・フィルモア大統領が、西側世界と交易するように日本の扉を開けることを真剣に考え始めたというのです。

しかしここでは、西洋世界が旧大陸から大西洋を越えて新大陸に広がり、そして新世界を治めたアメリカ人がその流れをさらにアジアにつないで、ヨーロッパからインド亜大陸を経て中国に至った西洋世界の勢力とつながって世界をひとまとめにするという文明史観が語られているだけです。そして中国とアメリカを結ぶ上で重要な位置にある日本をその海路の一部として取り込むことがとりわけ欠かせないと言っているのです。そしてその役割をイギリスに先んじてアメリカの功にしたいと言っているのです。もちろん、それについての多くの対価を得ることを期待してのことです。

そしてこれらの人々が何を日本に臨んだか、というと、石炭を積める安全な中継港としての役割が一番で(日本には石炭を含む鉱物資源が豊富にあると信じられていました)、次いで日本との交易です。この議論の中で、誰一人領土欲を露わにした人はいません。日本への拡張とは、海路と交易の世界ネットワークの重要な要〈かなめ〉の一つとして日本を確保するということであったのです。

ペリーは、日本との交渉を成立させるために軍事力を誇示することに熱心でしたが、そしてそのために成功したのですが、しかし実際に軍事力を使って日本の領土の獲得に走ることは頭になく、そもそも自己防衛以外の目的で砲撃することは、出港前に固く禁じられていました。あくまで平和裏に日本との関係を結べ、というのがアメリカ政府の確固とした方針であったのです。

そしてペリーたち一行も、日本人が文明人だということを理解していたからこそ、蒸気機関車の4分の1模型を土産として携えてきたわけです。

そしてその目的をペリーはプロの外交官以上の手腕を見せつつやり遂げた、ということです。アメリカが日本に対して領土欲をもっていたという主張には、根拠がありません。第一、ペリーは東インド艦隊司令長官に好んでなったわけでなく、彼が元々望んだのは地中海艦隊の司令長官になることでした。そんな彼が、個人としても日本に出かけて領土を分捕りたいと考えたはずはないと思います。

こうして当時のアメリカやイギリスの実情を見てみると、幕府官僚と西南日本雄藩の官僚たちが合わさって、間違った日本開国政策をとるに至ったということがわかります。日本は先進列強から植民地化されるかもしれないという妄想に踊らされて、経済関税自主権(2019年7月4日訂正)という近代産業国に育つために最も重要なものを、その大切さを意識しないままに放棄してしまったのです。

現代でも維新の志士たちの活躍を語るときに、日本が植民地化される恐怖に突き動かされたと説明してその正当性を説明するのは、今になっても日本人は当時の最大問題を理解できてはいない、ということです。

だから、現実を見ずに幻想に囚われ続けている日本はでは、歴史はまた繰り返すことにならざるを得ない、ということを私は恐れるのです。

次回は、日米親和条約につづいて日米修好通商条約を結んだ幕府官僚たちが、市場経済について無知であったことから、日本経済を危機に陥れたということを説明します。