読書☆青い壺

有吉佐和子 著

50年前の本で、一度絶版になるも、

2011年に異例の復刊をしたそうです。

最近人気なのだそうで、

確かに、書店に行くと、平積みされて

いたりします。

AIのあらすじ⬇️

- 無名の陶芸家が作り上げた、かけがえのない青磁の壺が誕生します。壺は、陶芸家の手を離れた後、日本橋のデパートで売られ、盗まれ、そして海を越えてスペインへ旅立ちます。壺は旅の途中で、定年後の虚無を抱える夫婦、財産争いをする家族、目の不自由な母と娘、スペインに帰郷する修道女など、様々な人々の人生を見つめます。

10年以上の時を経て、古色をまとった壺は作者のもとへ戻り、再会を果たします。

とても読みやすい文章と、13話からなる

短編集形式なので、読了までに日数は

掛かったけど(途中で他の本も読んでたので)

さらっと読めた感じです。

美しい青磁の壺が、人の手から手に転々と

していくお話で、でも青い壺のというよりは

青い壺を手にする人達の人生のお話です。

最後のお話がちょっと切なくショッキングです🫨

どのお話もだいたい、

50年前のザ・昭和の様々なファミリーが

描かれてますが、わちゃわちゃ、女性達が

語りあうシーンは、

まるで、渡る世間は鬼ばかり…を見て

いるよう。(笑)

社会も、家庭に於いても、

人間関係がどんどん希薄になっている

令和の今は、この空気感もなんだか

とても懐かしく思えてしまう昭和人です。

昭和の小説と言えば、ワタシ、

おばあちゃんち(実母が育った家)の

本棚に並んでいた源氏鶏太さんの本を

小中学生の頃、良く読んでいたのですが😅

同じような匂いのする本でした。

母が若い頃(昭和30〜40年代)に

源氏鶏太さんの小説がブームだったのかな?

昭和の

高度成長期、

サラリーマン、

OLさん…

がキーワードな小説です。

青い壺は昭和50年頃が舞台で、

この頃は私は子供だったので、

戦争(第二次世界大戦)はすっかり過去のもの

でしたが、

当時大人の人達には、まだ戦争の記憶が

濃く、人生に大きく影響していたのだなぁ、

としみじみ思うエピソードの数々。

そして、

13話の短編をまとめた1本の小説と

書きましたが、そう長編って訳でもない

本ですが、これを読んだだけでも

有吉佐和子さんが多方面にわたり

博識な事が分かり、さすが作家の方は

凄いなぁと思いました。

また、この本が50年の歳月を経て復刊し、

人気が出ているのは、今の若い人たちに、

昭和のレトロ感、

女性たちの上品な言葉遣いや、小物類、

エレガントな身のこなしというか仕草が

刺さってるからじゃないでしょうか?

かく言うワタシも、登場人物の優雅な様に

憧れを抱きました。

良い時代だったんですねぇ![]()

これから先、二度と来ることのない

古き良き時代。

今まで有吉佐和子さんの作品は、多分…

読んだ記憶が無いのですが、

その時代の空気に浸りたくなったら、

他の作品もぜひ読んでみたいです。

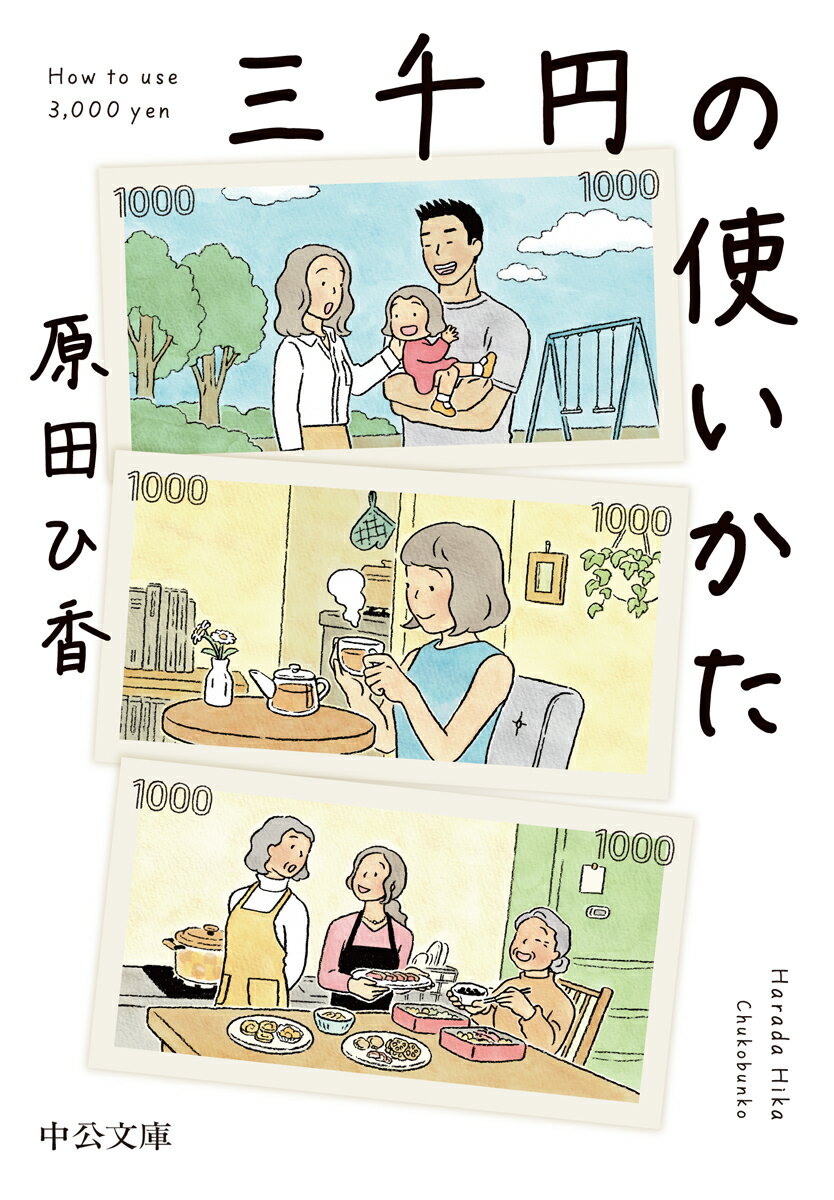

「三千円の使いかた」の原田ひ香さんが

こんな小説を書くのが私の夢です

と、帯に書いたのも、爆発的に人気が

出た理由の一つだとか。⤵️