おはようございます竹林整備の野澤です。【Vol 083】

本日も前回に引き続き福井県での林業実習PART10についてシェアさせて頂きます。

尿管結石の手術があり、実習を延期しました。

ですから、私は7期生でしたが9期生と合流し実習を受けます。

当然ながら、9期生の方とは初対面に近いので

上手くやっていけるか緊張感マックスで臨みました。

けれど、その心配をよそに温かく迎え入れてくれました♪

実習では覚えることが山のようにあります。

しかし、一貫して言えるのは

【危険を予期した行動をする】という点です。

早速、その点を忘れてしまい、

先生から非常に大きな声で叱責を受けました。

普段、私はガレージのDIYを一人でしています。

ですから、声を掛け合うということをしていません。

そのクセが出てしまい、

枝を切るときに【倒れます!】と周囲に声をかけなかったです。

こうしたことが、いずれ大きな事故につながります。

この実習では、技術はもちろんですが。

この危険を予期して行動することの大切さを、

叩き込まれました。

竹林整備は一人ではできません。

チームで行います。

そのときに、メンバーの危険を予期して

事前にその【対策をとっておく】ことは、

リーダーとなっていく私の責任です。

今回の実習では、そのことを徹底的に植え付けられました。

大きな事故を起こしてしまっては、

竹林整備を持続的に運営できませんよね。

本当に大切なことだと痛感しています。

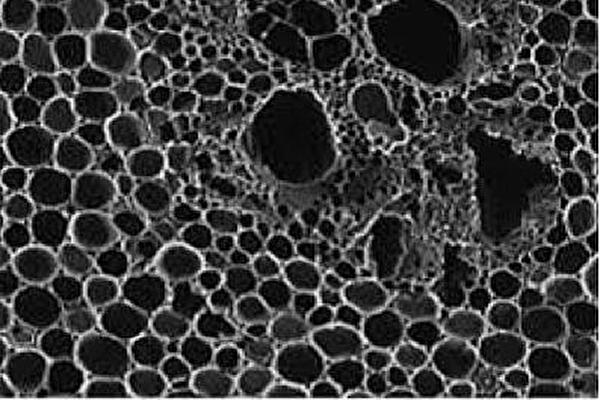

画像のように、

人間の3倍以上の木を切り倒すときは、緊張で足が震えます。

私は見ているだけで足が震えました。