しばらく休筆のままでしたが、昨年8月に敢行した『特急にっぽん縦断』のブログ記事を久々に再開します。かなり長い間放置していて申し訳ありません…m(__)m。以前にも記した通り、他の記事を挟みながら順次紹介致しますが、残念ながら昨年中での完結は諸事情により困難になってしまいました。重ねてお詫び申し上げます。まだまだ先は長いですが、気長にお待ち頂ければ幸いです。

それでは、続きをどうぞ。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

◆旅行継続の危機は続く…

前日の函館・室蘭本線ルートの大雨による北斗22号の運休に伴い万事休した私だが、この事態は後々の行程に大きな影響を及ぼす。この8月2日に北海道新幹線で新青森へ抜けて本州入りした後は、奥羽本線のつがる2号→秋田新幹線(田沢湖線)こまち24号という迂回ルートで盛岡まで抜ける予定だった。稚内→指宿のルートにおいては極力在来線特急(ミニ新幹線も含む)を利用し、どうしても新幹線でしか抜ける事のできない区間は各駅停車便に乗車しよう…という想定ではあったが(結局その原則は崩れる)、その後仙台から常磐線特急ひたち26号に乗り継ぐ行程を考えると奥羽本線・田沢湖線経由の大廻りルートはカットせざるを得なかった。まさに断腸の思いではあったがやむを得ない。旅にトラブルは付きモノだ。思わぬ事で予定が狂う事も想定して行程を組むべきなのだが、日程の都合上ルート変更となってしまった事をご了承頂きたい。

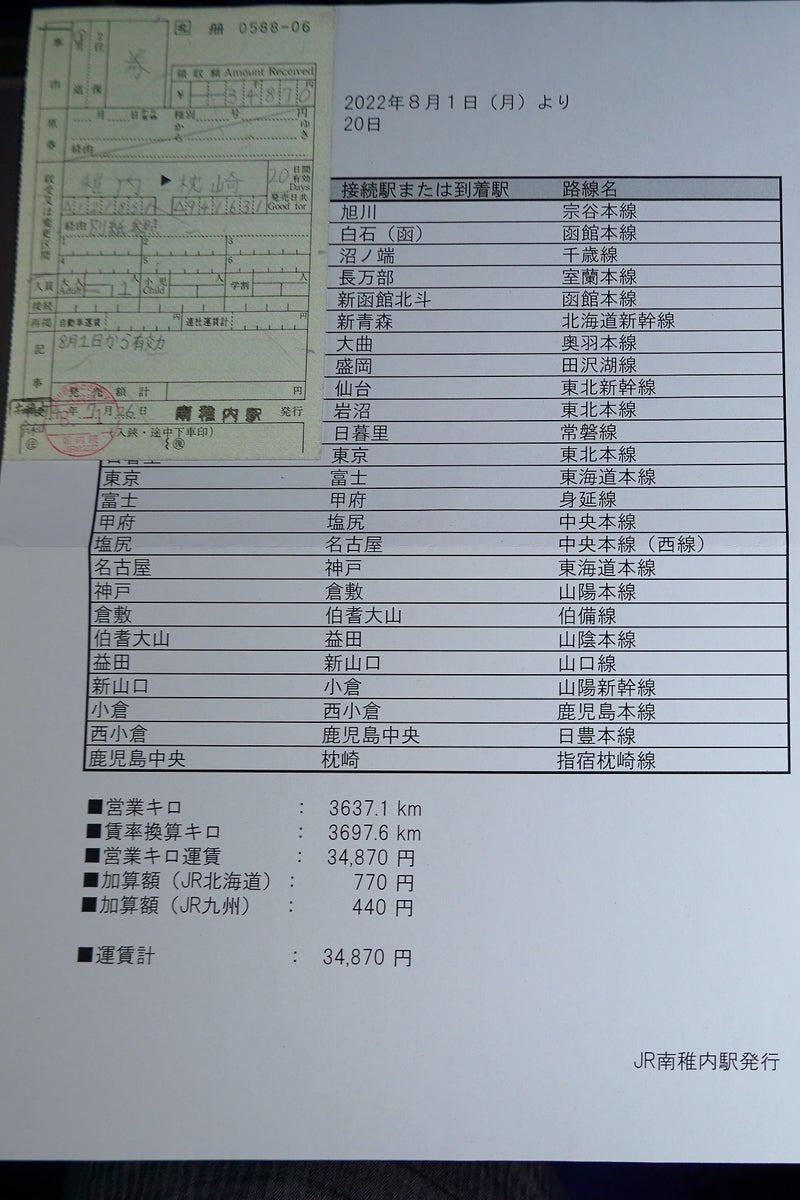

本来ならば乗車券の変更も必要となってくるのだが、如何せん出札補充券(出補)。作り直すには多大な手間が要求され、ただでさえ窓口の人出が足りず迷惑客扱いされてしまうこの取扱いはなかなか要領を得ない。ただ、乗車券を作り直す事となれば既に乗車した区間分を差し引いて払い戻しした上で、未乗区間で作り直すため稚内→枕崎の券面にはならない。結局、南稚内駅で発券した出補でそのまま短絡する事となった(※各接続箇所に了解済)。

仕方なく前日の北斗22号(乗継割引)と、1泊後にそれぞれ乗るハズだった新幹線はやぶさ10号の特急券(切符の写真はナシ)は無手数料で払い戻す。駅員に尋ねても翌日の運転計画上では特急北斗において始発から運転されるかどうかはまだわからないとの事だったが、一応指定券の発売は行われている。本当は10月23日を以て引退したキハ281系による札幌駅6:00発の北斗2号に乗りたかったが、学園都市線の初電520M(札幌6:12着)からの乗り継ぎには間に合わないため、やむなく後続のキハ261系北斗4号(乗継割引)+接続のはやぶさ22号(新青森まで)の特急券を予めえきねっと上から購入しておいた。

そして訪れた8月2日朝。

アラームで本来の起床時刻に一旦目を覚ましたにも関わらず、ウッカリ二度寝…。再び目覚めたら7:25だった…。

とっくに北斗2号は出発、当然えきねっと上での払い戻しは利かない(前日に予め発券していれば後続の自由席には乗れた…)。茫然自失。

もうダメか…と思ったが、ふと我に返り、急いで札幌駅8:22着の学園都市線2534Mに乗れば本項で紹介の北斗6号に間に合う!もし間に合わなかったらその後の行程にますます影響を及ぼす事となり、いよいよ旅行中止、予約していた全ての切符の払い戻し処理までしなければならないというギリギリの選択を迫られていたのだった。

幸い(?)学園都市線2534Mに何とか間に合い、新函館北斗駅から乗り継ぐ予定だったはやぶさ22号はまだ出発しておらず払い戻しが利くため、即座にスマホ上で処理を行ったので損失は北斗2号の特急券¥1580(乗継割引)+はやぶさ22号特急券の払い戻し手数料¥320だけで済んだ。

斯くして、無事札幌駅に到着。この時点でまだ11番ホームは最後の仕上げ工事中で、学園都市線の列車はまだ9・10番線ホームを主に使用していた。

『北海道気動車特急のスタンダード』

第3ランナー

千歳・室蘭・函館線 6D北斗6号

札幌 8:43→新函館北斗 12:19(函館行)

・乗車距離:300.8㎞ 表定速度:83.6㎞/h

編成表:[函ハコ キハ261系ST-1106~ST-1215] 函館←①☆(G)キロ261-1106 ②(指)キハ260-1106 ③(指)キハ260-1321 ④(指)キハ260-1314 ⑤(自)キハ260-1215 ⑥(自)キハ261-1215→札幌

◆危機脱出、そして今回初のグリーン車

長々と旅程変更について述べさせて頂いたが、札幌8:43発の6D北斗6号に乗れば新函館北斗駅12:48発のはやぶさ28号に乗り継いで仙台までストレートに行けば当初から予定に組み込んでいる品川行のひたち26号に間に合う。新幹線もできるだけ速達便は使わないというコンセプトではあったが、まぁ仕方ない。

そんなワケで乗車する事になった北斗6号だが、前日の運休、さらに時間帯の兼ね合いもあって普通車指定席は満席に近い混雑…。しかも編成は基本から1両のみ増結の6両。自由席は乗継割引の対象外だし、ならばいっその事グリーン車を奮発しちゃえ!とばかり、乗継のはやぶさ28号も含めてえきねっと上で予約。ただ、グリーン車も窓側席は左右共ほとんど埋まっており、唯一取れたのが上り列車としては最前部となる8番席だった。ただ、その8番席は上り列車においてはA・C席(3列のためBは欠番)が車掌持ち調整席のためかマルス上では常にブロックされており、車内売りがない限り隣のC席と相席になる事はない。切符は札幌駅到着後ラッチ内の精算機兼話せる券売機で受け取った。

2022年10月から全ての列車がキハ261系1000番台に統一された北斗号だが、今回乗車した先頭①号車はいわゆる『5次車』にあたるグループで、2016年3月の北海道新幹線開業に合わせて増備された車両である。本来ならば『(振子+空気バネによる)ハイブリッド車体傾斜』、なおかつ『モーターアシスト(MA)ハイブリッド』駆動という超先進的機構を併せ持ったキハ285系が量産されるハズだったが、2011年5月の石勝線スーパーおおぞら12号脱線炎上事故から始まるトラブルや不祥事の影響が尾を引き、スピードアップのための技術偏重から安全最優先へと経営方針が変わったため、せっかくのハイスペック車両も結局日の目を見る事はなかった。代わりに量産される事となったキハ261系1000番台は最初地味な存在ではあったが、今やJR北海道の特急気動車として最大勢力を誇るまでに至った。ただ、基本番台の登場から四半世紀近くが経ち、技術の停滞を象徴する事にも繋がったのは否めない。

この5次車はヘッドマークが幕式で製造された最後のグループで、以後はフルカラーLEDに仕様変更、4次車以前もLEDに改修されているため貴重な存在となっている。

5次車グリーン車の座席は本革張り、アームレストは本木目、デッキ仕切りも本木目、カーペットはウール100%という天然素材にこだわったキハ261系当初からの仕様で、高級乗用車に匹敵する内装だ。ただ、個人的な感想だが座席の座り心地は最終グループ『7次車』(2018年下期~2022年製造)で仕様変更された青モケットの『グレードアップ座席』(※キハ183・281・283各系列グリーン車のリニューアル後と同仕様表地違い)のほうが好みで、できればソチラに当たりたかったのが正直な処。

それでも、重厚な座り心地はグリーン車そのもの。これまた個人的な好みで恐縮だが、表地は革よりモケットのほうが高級感があるというのは古い考え方だろうか?本来皮革のシート地は乗用車の高級リムジンの前席に用いられ、VIPを乗せる後席はゴージャスなモケット地というのがセオリーらしい。本革仕様のグリーン車は789系スーパー白鳥とキハ261系宗谷で乗車した事があるが、使い込んだ革は経年劣化で硬くなり滑りやすくなるため、あまり良い印象はなかった。それでも今回乗車した車両においては経年が比較的浅いためか、まずまずな感触だ。グリーン車には壁にモバイル用コンセントが付いているのも有難いが、モノクラスながら全席コンセント付の『はまなす・ラベンダー編成』以外、JR北海道の在来線特急列車にWi-Fiサービスはない。

この日は朝食として、札幌駅ラッチ内の駅弁屋で購入した『北海道知床とりめし』を食す。平日という事もあって時間的に肉モノ駅弁はコレしか置いていなかった。『鉄道ジャーナル』の初代編集長・竹島紀元氏(2015年没)は私とは逆に肉モノが嫌いだったため、取材中は食堂車や駅弁で魚介類を中心に召し上がっておられたが、私は特に生の魚介類や酢飯がNGなため、駅弁のラインナップでそういったメニューしかないとガッカリさせられる。

◆車窓を楽しめる札幌~函館の移動もあと何年…?

札幌を出発した時点では曇り空だったが、太平洋側に出ると前日の荒天がウソのように青空が広がっていた。

列車は内浦湾、駒ヶ岳、大沼国定公園の景勝地を走行、国鉄採用組のベテラン車掌による軽妙な車窓解説アナウンスが好ましい。これらの美しい車窓風景を見ながらの旅も、北海道新幹線札幌延伸後は味わえなくなる。時間短縮と引き換えに、ますます旅情というモノが失われるのは如何なモノか?

新函館北斗駅2番線へは定刻12:19に到着。そのまま新幹線乗り継ぎ改札口へ進む。

『新幹線でいざ!本州へ』

第4ランナー

北海道・東北新幹線 3028Bはやぶさ28号

新函館北斗 12:48→仙台 15:30(東京行)

・乗車距離:498.3㎞(実キロ) 表定速度:184.6㎞/h

編成表:[函ハシ H5系H3編成] 東京←①☆H523-3 ②H526-103 ③H525-3 ④ H526-203 ⑤H525-403 ⑥H526-303 ⑦H525-103 ⑧H526-403 ⑨(G)H515-3 ⑩(GC)H514-3→新函館北斗(全車指定席※盛岡駅にて3028Mこまち28号E6系Z15編成を⑪~⑰号車として併結)

◆踏んだり蹴ったりの北海道新幹線

いきなりこんな見出しから始まって「何事だ」とお叱りを受けそうだが、新青森~新函館北斗を結ぶ北海道新幹線の開業を前後して日本の鉄道の旅は大きく変わってしまった。新幹線開業前年の2015年には寝台特急トワイライトエクスプレス(コチラは北陸新幹線開業の影響も…)と北斗星が廃止され、その後カシオペアの道内乗り入れも、唯一残っていた夜行急行はまなすも廃止されてしまった。DD51ディーゼル機関車はSLを追い出した憎き機関車と当時の鉄道ファンからは酷評の嵐だったが、時代を経て今度はそのDD51が寝台列車の廃止で追われる事となった。寝台列車を廃止に追い込んだ新幹線は旅情を追い求めたファンからは憎まれる存在ともいうべきか。長々と北海道新幹線の事を語ればキリがないが、私はソレに乗って北海道から『脱出』する。鉄道だけで移動するには大枚はたいて『四季島』に乗る以外、その手段しかないからだ。

その3028Bはやぶさ28号は、新函館北斗発の新幹線で初電のはやぶさ10号と共にわずか2本だけ存在するH5系による運用。はやぶさ10号には乗れなかったが、結果的に同じH5系の列車に乗れる事となった。ただ…このH5系も4編成あったのが、不幸にも3月の福島県沖地震で東北新幹線にて運用中だったH2編成が脱線被災してしまい、結局廃車せざるを得ないという結果になった。ただでさえ大赤字を抱えている北海道新幹線はとにかくロクな目に遭っていない。

今回乗車したのはH3編成の東京方先頭①号車H523-3で、H5系で唯一未乗だったのがこの編成だった。ちなみに、過去に同系に乗車したのはいずれもはやぶさ10号の先頭①号車のH523形で、その中には事故廃車が決定したH2編成(唯一の日立製)も含まれている。

私は『顔のある車両』にできるだけ乗りたいため、はやぶさ号においては①号車を好んで選択するが、同じ号車に新函館北斗から乗り込んだのは私と夫婦旅と思われる年配2人組だけだった。隣の②号車も乗客がチラホラ見られるだけ…。

◆青函トンネルを抜ける

さて…その北海道新幹線に乗って北海道を離れ、一路本州を目指す。鉄道のみで道外に脱出するのは約2年振り(※『北の大地の入場券』購入で奥津軽いまべつ駅を往復したのみ)。本来ならば新青森までの予定だったが、先述の通り不可能になってしまったため仙台へ直行せざるを得なくなった。まぁ乗換が減るのは良いが、乗車列車のバリエーションが減ってしまっていささか物足りない東日本篇となる事をお赦し頂きたい。

新函館北斗駅を出発すると、東北新幹線と同様にお馴染みのチャイムから始まる堺正幸アナ&ジーン・ウィルソン氏の声の自動放送が流れ、進行左側に七飯の新幹線総合車両基地、奥には横津岳が見える。

北海道区間は車両の高さまで覆われる防音壁が多く、車窓を楽しめる区間は少ない。今後開業予定の区間は大半がトンネル区間で、『旅情』というモノは完全に失われる事になる。自然豊かで美しい風景が広がる北海道に、函館駅にも乗り入れずただ運賃料金が高いだけで単なる移動手段という性格でしかない新幹線は本当に必要なのか?と考えてしまう。建設コストの増大、並行在来線の処遇、道内~道外の貨物列車をどうするか?等々、問題は山積みだ。北海道新幹線については様々な意見があろうが、私情を正直に述べておく。ただ、速くて揺れない快適な移動手段という新幹線の強みも重々理解しているつもりだ。

車内放送で青函トンネルについての解説が流れ、かつて海峡線の『知内駅』だった湯の里知内信号場を通過すると、間もなく第1湯の里トンネル、それにつながる青函トンネルに突入する。このあたりは在来線時代と変わらない。

約22分の所要時間を経て、青函トンネルを抜けて本州入りする。

青森県側もスッキリとした青空が広がっていた。

本州最北端の新幹線停車駅・奥津軽いまべつに停車。在来線の津軽今別駅時代は485系特急『白鳥』2往復しか停車しなかった無人駅だった。

JR北海道としては唯一青森県内に所在する駅だが、駅員は青森市内から通っているとの事。利用客は1日100人にも満たないが、新幹線という特殊性から無人化できず、この辺りも高コストに繋がっている。奇しくもこの翌日8月3日には集中豪雨で駅舎が冠水し、駅自体が利用できなくなるというトラブルに見舞われたが、当駅に隣接する津軽二股駅のある津軽線は同じ3日から相次いで襲った豪雨の影響により被害を受けたため、非電化区間の蟹田から先がいまだ不通のままで、開通の目途は立っておらず今や廃線の危機に瀕している。

再び最高速度260㎞/hの新幹線専用区間に入り、津軽平野を快走。彼方には陸奥湾、下北半島、そして渡島半島を望む。

そして遠くに青森ベイブリッジとアスパム(青森駅付近)を望み、新青森駅に到着。それまでの青空から一変、青森市内に入ると打って変わって曇り空へと下り坂の天気となる。

当駅からは東北新幹線となるため、JR東日本の乗務員と交代、車掌は女性に替わった。同社はJR各社に先駆けて女性車掌を導入、運転士も含めて乗務員の女性進出が目覚ましい。

◆東北新幹線区間を疾走!

新青森駅までは各駅停車だったが、そこから先ははやぶさ号の名に恥じない主要駅停車となる。また、東京から3時間台で結ばれる新青森からは乗客の数も増え、北海道区間と比較して利用客数の段差が大きく、同じ10両編成の車両を使用せざるを得ないのも道新幹線の高コストに繋がっている。

八戸線で活躍するキハ110系『TOHOKU EMOTION』やキハE130、そして大湊線用のキハ100などの車両群が留置されている八戸運輸区を見ながら八戸駅に到着。

14:44着の盛岡駅11番線では、秋田新幹線こまち28号との連結作業が行われる。

私は⑩号車付近まで250m弱移動し、その連結作業を見守る事にした。

3028Mこまち28号が14:48に到着。一旦停車し、再びゆっくりと進んではやぶさ28号とドッキングする。この『儀式』は鉄道ファンのみならず一般客からも注目の的であり、写真左側にはスマホで撮影する女性の姿が見える。

連結作業後はすぐに発車してしまうため、急いで普通車⑧号車(※普通車客の⑨⑩号車の通り抜けはご法度)から乗り込み、車内を移動して自席に戻った。

さて…盛岡から先は整備新幹線の枠から外れるため、はやぶさ号の真価を発揮し時速320㎞/hのトップスピードで走行する。次の仙台まではノンストップだ。

東北新幹線も長大トンネルが多いが、車窓を楽しめる区間があるのがまだ救いだ。2枚目は北上川の支流和賀川下流(奥が北上川)、3枚目は一ノ関駅を通過後宮城県に入った処の広大な水田地帯。

下車駅の仙台は15:50に到着。約3時間の新幹線の旅が終わった。

私が降車した13番線ホームには、後続列車として今や新幹線唯一の大窓車系列として貴重となったE2系(J58編成)使用の6146Bやまびこ146号(臨時列車)が入線!

同系といえば『元祖』東北新幹線200系を模した復刻カラーのJ66編成が話題だが、定期列車のほとんどがE5系化されただけに、ノーマルのE2系でも見られるのはちょっと嬉しい。ちなみに同系といえば2018年にやまびこ号の盛岡→東京で1000番台量産先行車J51編成(現在は廃車)のグリーン車を『えきねっとトクだ値』(※同じ『トクだ値』でもはやぶさ号普通車より安かった)利用で乗車したっきりで、その後の乗車は叶っていない。既に仙台以北からは撤退し、残るやまびこ号運用もわずかとなっているため、果たしていつまで活躍が続くのやら。

私はホームの駅弁屋で遅い昼食、そして夕食分と2つの駅弁を買い込み、2階の在来線乗換改札口へ進む。

『東北特急は死なず!』

第5ランナー

常磐線・上野東京ライン 26Mひたち26号

仙台 16:06→品川 20:52

・乗車距離:373.9㎞ 表定速度:78.4㎞/h

編成表:[水カツ E657系K-14編成] 品川←①☆クハE656-14 ②モハE657-214 ③モハE656-214 ④サハE657-14 ⑤(G)サロE657-14 ⑥モハE657-114 ⑦モハE656-114 ⑧モハE657-14 ⑨モハE656-14 ⑩クハE657-14→仙台(全車指定席)

◆再び在来線の旅へ

ここからようやく計画通りのコースに戻る。

今回の『特急にっぽん縦断』の旅を思い付いたのは、東日本大震災以降ずっと不通のままだった常磐線が2020年3月に復旧、運転再開し、さらに特急ひたちが上野東京ライン経由で品川~仙台を直通運転する事となった事からだった。東京都区内と仙台を結ぶ在来線特急列車が復活するというのは大きなトピックであり、しかも比較的長距離を走行する事から是非とも乗ってみたいという衝動に駆られたというのもあった。経路こそは違えど、新幹線と在来線昼行特急が並立するのは今や貴重な存在なのだ。

乗換連絡通路には、『仙台駅の思い出』として歴代東北特急・急行列車の懐かしいヘッドマークが飾られていた。東北新幹線開業からはや40年が経過、在来線列車の華々しい活躍は鉄道図鑑や関連図書でしか知らない私だが、当時を知るファンにその思い出は深く刻まれている事だろう…。

◆今回の旅で初の未乗区間

東京~仙台をつなぐもう1本の道、常磐線。かつては上野から青森を結ぶ在来線特急が昼行夜行問わず走行しており、先のヘッドマーク写真にも登場した『はつかり』(ヨンサントオ以前)『ゆうづる』の他に『みちのく』なども経由していた。

その常磐線に今回私は初めて乗車する。全線運転再開までの9年はあまりにも長すぎたが、仙台へ直通する特急ひたちはまさに復興の象徴ともいえよう。

本来、次の乗換駅は東京駅ではあるが、せっかくなので、『日本で最初に開業した駅』の1つである品川まで直通するならば全区間乗車してしまおう。

特急『ひたち』とはいえ、今回乗車のK-14編成は日立製ではなく近畿車輛製。東に近車というイメージがあまり湧かないが、在来線特急電車を中心に製作しているようで。

内装は木目調、シートはブラックのモケットをまとい、シックでなおかつフォーマルな装いは好ましいデザインだ。かつてスーパーひたち号に使われていた651系は『タキシードボディ』と宣伝されていたが、ソレを受け継いでいるといえようか。

座席の肘掛にはコンセント、そしてWi-Fiサービスも完備している。

基本的にJR東日本の在来線特急は全車指定席のため、荷棚のランプで空席か予約済みの席かを表示する。

仙台を発車後の車内はご覧の通りガラガラ…。①号車は私の他にもう1人だけ。

乗客にとっては空いているほうが良いが、やはり常磐線北部の10両編成は輸送力過多なのが否めない。

岩沼駅(ひたち26号は通過)からは常磐線に入り、東北本線としばしのお別れとなる。そして程なくして東北有数の河川である阿武隈川を渡る。

ここで私は、仙台駅で買った駅弁の1つ『牛肉どまん中』(米沢駅弁の新杵屋謹製)を遅い昼食として頂く。すきやき風の甘辛い味付けでご飯が進む!常磐線とは縁もゆかりもない駅弁だが、ここは私の好みの問題なので何卒ご容赦願いたい。

◆悲運の常磐線

東日本大震災で、とりわけ壊滅的な被害を受けた鉄道がこの常磐線である。浜吉田~駒ヶ嶺は津波被害が特に大きかったため内陸に線路が移設され、山下駅(通過)は高架化された。

宮城と福島の県境にあたる埒川を渡る。

奥に見える県道38号相馬亘理線は元の常磐線跡に建設され、全体的に嵩上げされている。

16:51、最初の停車駅である相馬駅に到着する。

コチラでは遅れていた13Mひたち13号と交換(定時では16:36発)。

『はつかり号』以来の特急停車駅である原ノ町駅に到着。当駅から南は、交直流電車E531系が活躍する。

常磐炭田の石炭を運ぶ運炭鉄道として始まった常磐線だが、エネルギー革命の波には勝てず炭鉱は全て閉山。沿線自治体はその代わりとして、逆にエネルギーを消費する立場である発電所誘致に動いた。結果、火力や原子力の発電所がいくつも建つ事になる。

その中の1つ、福島第一原発が例の震災で事故を起こしてしまい、放射線漏れによる帰還困難区域に入っていたため最後まで未開通だったのが浪江~富岡であった。この浪江駅は橋上駅舎に建て替えられたが、復旧に際し片側の線路は撤去されて棒線駅となった。

尚、当駅からは東京近郊区間の範囲となる。

久ノ浜~四ツ倉で、景勝地である波立海岸を望む。

福島県浜通り地区の中心であるいわき(旧平駅)を経て、常磐炭鉱の立坑が残されている湯本に到着。当駅はスパリゾートハワイアンズへの下車駅で、その前身である常磐ハワイアンセンターは映画『フラガール』の舞台にもなった。

◆首都圏へのアクセス特急として

列車は夜の帳が降りた茨城県に入り、高萩を経て日立駅に到着。

ご存知、日立製作所(HITACHI)創業の地だ。ガラガラだった車内もこの辺りから乗客が徐々に増え始める。

茨城県の県都・水戸に到着。この後、上野までノンストップ運転となり、運転区間が短く停車駅の多い『ときわ』とは差別化されている。

水戸から約1時間半、東京都内に入り上野駅に到着。

かつて北へ向かう一大ターミナル駅だった上野も、上野東京ライン開業後は単なる途中駅としての役割が大きい。

◆日本で最初に開業した駅・品川へ…

本来は東京駅が乗継駅であるが、本項の冒頭で紹介した通り終着の品川駅まで全区間乗車。乗客の大半は上野や東京で降りてしまい、ここで降りる人は案外少なかった。

車両は車内清掃後、79M勝田行ときわ79号として折り返す。

品川駅名物なのが、5・6番線ホームに通じる階段付近にある1986年まで活躍した郵便荷物電車・クモユニ74001を模した郵便ポスト&(山手線と品鶴線の)0㎞ポスト。説明文にはこう記されている。

「この郵便ポストは、品川駅改良・ecute品川の誕生を記念して、JR東日本・東京総合車両センターで製作されました。国鉄時代に活躍した荷物兼郵便車「クモユニ」をイメージした形に、東海道線電車の湘南色で仕上げ、鉄道発祥の地‟品川”に相応しい「郵便車型ポスト」といたしました(以下略)」

品川駅は150年前の日本の鉄道開業(本開業)より約4ヶ月も早く、現在の桜木町駅である旧・横浜駅まで仮開業しており、正真正銘日本で最初に開業し、なおかつ改称もされていない駅という事になる。本当は旧新橋停車場にも足を運びたかったが、そこまでの時間はなかった。

この後、サンライズ瀬戸に乗るため同列車の始発である東京駅に戻る。

ようやく東京の地に降り立った私だが、やっぱり人の多さは札幌とは比べモノにならない…。

これより先は次回本シリーズで紹介します。私自身、来るダイヤ改正で定期運用を離脱するキハ183系の乗り鉄活動が忙しく(?)、なかなか記事の更新がままなりませんが、気長にお待ち頂ければ幸いです。本格的なシリーズ再開はダイヤ改正以降となりますので、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

つづく