南方熊楠は1867年現在の和歌山市生まれの民俗学者、生物学者で、日本民俗学の創始者の一人です。

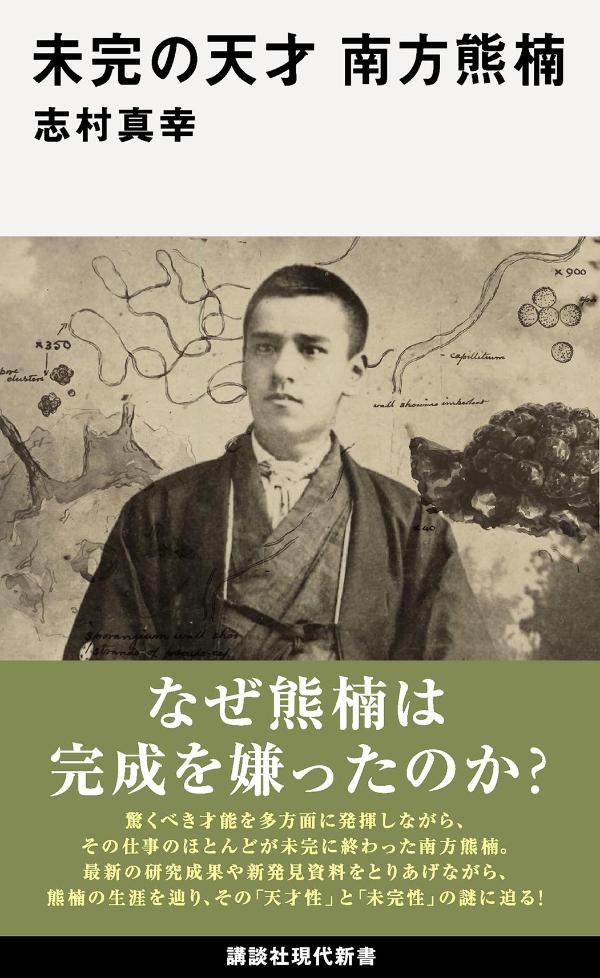

”未完の天才 南方熊楠”(2023年6月 講談社刊 志村 真幸著)を読みました。

驚くべき天才的才能を多方面に発揮しながら、仕事のほとんどが未完に終わった南方熊楠の生涯を紹介しています。

大学予備門を中退してアメリカ、イギリスに渡り、ほとんど独学で動植物学を研究しました。

イギリスでは大英博物館で考古学、人類学、宗教学を自学しながら、同館の図書目録編集などの職につきました。

帰国後、和歌山県田辺で変形菌類などの採集・研究と民俗学の研究を行ないました。

民俗学の草創期に柳田国男とも深く交流して影響を与えました。

熊楠の学問は博物学、民俗学、人類学、植物学、生態学など様々な分野に及んでいました。

学風は、一つの分野に関連性のある全ての学問を知ろうとする膨大なものでした。

書斎や那智山中に籠っていそしんだ研究からは、曼荼羅にもなぞらえられる知識の網が生まれました。

多くの論文を著し、国内外で大学者として名を知られましたが、生涯を在野で過ごしました。

志村真幸さんは1977年神奈川県小田原市生まれ、2000年に慶應義塾大学文学部を卒業しました。

2007年に京都大学大学院人間・環境学研究科文化・地域環境学専攻博士後期課程を単位取得退学しました。

専門は比較文化研究で、2008年に博士(人間・環境学)の学位を取得しました。

2020年にサントリー学芸賞(社会・風俗部門)、2021年に井筒俊彦学術賞を受賞しました。

南方熊楠顕彰館および南方熊楠顕彰会外部協力研究者として、資料調査、展覧会、出張展、公開講座などを担当しています。

2019年より南方熊楠顕彰会理事、慶應義塾大学非常勤

講師、京都外国語大学非常勤講師を務めています。

南方熊楠は生物学者として粘菌の研究で知られていますが、キノコ、藻類、コケ、シダなどの研究もしていました。

さらに、高等植物、昆虫、小動物の採集も行なって、調査に基づいてエコロジーを早くから日本に導入しました。

1887年1月8日に米国サンフランシスコでパシフィック・ビジネス・カレッジに入学しました。

8月にミシガン州農業大学、現・ミシガン州立大学に入学しました。

当初は商業を学ぶ予定でしたが次第に商買の事から離れていきました。

ミシガン州立大学は一流大学でしたが熊楠は大学に入らず、自分で書籍を買い標本を集めもっぱら図書館に行く生活を送ったといいます。

1888年に自主退学し、ミシガン州アナーバー市に移り動植物の観察と読書にいそしみました。

1892年9月に渡英し、1893年のイギリス滞在時に、科学雑誌『ネイチャー』誌上での星座に関する質問に答えた「東洋の星座」を発表しました。

また大英博物館の閲覧室において「ロンドン抜書」と呼ばれる9言語の書籍の筆写からなるノートを作成し、人類学や考古学、宗教学、セクソロジーなどを独学しました。

さらに世界各地で発見、採集した地衣・菌類や、科学史、民俗学、人類学に関する英文論考を、『ネイチャー』と『ノーツ・アンド・クエリーズ』に次々と寄稿しました。

生涯で『ネイチャー』誌に51本の論文が掲載されており、これは現在に至るまで単著での掲載本数の歴代最高記録となっています。

帰国後は、和歌山県田辺町に居住し、柳田國男らと交流しながら、卓抜な知識と独創的な思考によって、日本の民俗、伝説、宗教を広範な世界の事例と比較して論じました。

当時としては早い段階での比較文化学(民俗学)を展開しました。

菌類の研究では新しい種70種を発見し、また自宅の柿の木では新しい属となった粘菌を発見しました。

民俗学研究では、『人類雑誌』『郷土研究』『太陽』『日本及日本人』などの雑誌に数多くの論文を発表しました。

1929年には昭和天皇に進講し、粘菌標品110種類を進献しました。

民俗学研究上の主著として『十二支考』『南方随筆』などがあり、他にも、投稿論文、ノート、日記のかたちで学問的成果が残されています。

フランス語、イタリア語、ドイツ語、ラテン語、英語、スペイン語に長けていた他、漢文の読解力も高く、古今東西の文献を渉猟しました。

言動や性格が奇抜で人並み外れたものであるため、後世に数々の逸話を残しました。

熊楠という天才の魅力は未完の天才という点にあります。

驚くほど多方面で才能を発揮し、生物研究ではキノコ、変形菌(粘菌)、シダ植物、淡水藻、貝類、昆虫、水棲腿虫類と幅広く扱い、熊楠の名が学名に付いた新種も少なくありません。

人類学、民俗学、比較文化、江戸文芸、説話学、語源学といった人文科学系の分野でも業績が多いです。

国際的な活躍もめざましく、世界最高峰の科学誌である「ネイチャー」には51篇、同じくイギリスの「ノーツーアンドークェリーズ」には324篇もの英文論考が掲載されました。

キノコを巧みにスケッチしたかと思えば、十数カ国語を解し、また環境保護にとりくんだことで「エコロジーの先駆者」とも呼ばれます。

とてつもない記憶力を誇り、十数年前にとったノートの内容をそらで思いだすことができたそうです。

ロンドン抜書や田辺抜書といったノートに数万ページにおよぶ筆写をおこない、「人類史上、もっとも字を書いた」といわれることもあります。

思想家とか科学者とか政治運動家とかいった、個別の分類にはあてはまらない人物が熊楠なのです。

しかし、熊楠の仕事はほとんどが未完に終わっています。

睡眠中に見る夢のもつ意味を一生をかけて追い求めましたが、最終的な結論は出ていません。

柳田国男とともに目本の民俗学の礎を築いたものの、途中で喧嘩別れしてしまいました。

キノコの新種をいくつも発見していたのに、ほとんど発表していません。

英語でも日本語でも多数の論考を書きましたが、集大成となるような本はついに出版されずに終わっています。

神社林を保護するために、日本で最初期にエコロジーの語を導入しましたが、もっとも大切な神社については守れませんでした。

なぜか熊楠は完成を嫌っていて、未完性は熊楠をめぐる最大の謎なのです。

熊楠が手を付けたのがいずれも難しい分野だったことが指摘できます。

そして、そもそも結論を出すために学問をしているわけではありません。

学問をすること自体が楽しく、充足した時間なのでしょう。

そして未完であるのも、案外、悪くありません。

むしろ怖いのは、終わってしまうことなのです。

やることがなくなり、追究すべき「謎」がなくなってしまったら、どうしたらいいのでしょうか。

著者は、もっと別にやりたいことがあれば、熊楠研究から離れてもいいけれど、これほどおもしろいテーマ/人物もなかなかいないです。

さいわいにして、熊楠の資料はまだ山のようにある。当分、熊楠研究が「終わる」心配はなさそうだといいます。

[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]

第1章 記憶力ー百科事典を暗記する/第2章 退学と留学ー独学の始まり/第3章 ロンドンでの「転身」-大博物学者への道/第4章 語学の天才と、その学習方法/第5章 神社合祀反対運動と「エコロジーの先駆者」/第6章 田辺抜書の世界ー人類史上もっとも文字を書いた男/第7章 英文論考と熊楠のプライドー佐藤彦四郎というライバル/第8章 妖怪研究ーリアリスト熊楠とロマンチスト柳田国男/第9章 変形菌(粘菌)とキノコー新種を発見する方法/終章 熊楠の夢の終わりー仕事の完成と引退とは何か?