12月23日(日曜)~12月29日(土曜)の週は、8本の劇場映画を観ました。結局今年の映画作品鑑賞数は407本になりました。

・メアリーの総て(英・ルクセンブルグ・米) ⇒原題はヒロインの名前"Mary Shelley"=「メアリー・シェリー」で、本作は彼女の伝記的映画 メアリー・シェリー(1797~1851)は英国の小説家で、ゴシック小説「フランケンシュタイン」(1818)の作者 ゴシック小説とは当時流行した神秘的、幻想的なもので、現代のSF小説、ホラー小説の先駆けらしい ヒロインを米国ジョージア州出身のエル・ファニング(1998~)が演じ、妹役に「マイ・プレシャス・リスト」(2018)のベル・パウリー(英・1992~) 監督はサウジアラビア初の女性監督(兼脚本)で、製作、脚本、美術、衣装、音楽などを女性陣で固めている 19世紀初頭を模した衣装とセットは美しく豪華 エンド・クレジットには製作国の先頭にアイルランドが入っていたが…

・家に帰ろう(西・アルゼンチン) ⇒まだまだホロコーストのストーリーは終わっていない 第二次世界大戦中(1939~1945)にポーランドのホロコーストから一人だけ逃れたユダヤ人の青年は、父の仕立屋の弟子で親友であるポーランド人青年に助けられる 当時ポーランドに住んでいたユダヤ人は1割しか生き残っていないそうだ アルゼンチンの首都ブエノスアイレスで暮らしていたユダヤ人青年は70年後の現在はもう88歳 自分が仕立てた最後の背広をスペイン・フランス経由で、ドイツを通らずに、ポーランドにたどり着き、昔の親友にそれを渡そうとする 原題は"El último traje"="The last suit"=「最後の背広・スーツ」

・アリー スター誕生 ⇒主演の米国ニューヨーク市出身の歌手レディー・ガガ(1986~)の歌唱力がやはり素晴らしい 彼女自身が作詞作曲した主題歌「シャロウ(Sharrow)」がもう少しポピュラーになれば映画自体もさらにヒットするか 「スター誕生」的な作品は4度目の映画化だそうで、「アメリカン・スナイパー」(2014)で主演したブラッドリー・クーパー(フィラデルフィア市出身・1975~)が初監督 公演模様の撮影は満員のエキストラの前で本人が演奏・歌唱したとのことだが、本当なら結構プロ顔負け 原題は"A Star Is Born"で単に「スター誕生」か

・ヘル・フロント 地獄の前線(英) ⇒原題は"Journey's End"=「旅の終わり」か 英国の劇作家ロバート・C・シェリフ(1896~1975)が第一次世界大戦(1914~1918)での実戦経験を基に制作した、原題と同名の戯曲を映画化 大戦末期の1918年3月、フランス北東部のサン・カンタン付近が舞台 塹壕戦で戦況が膠着する中、ドイツ軍の総攻撃が近付く 作中「さようなら、ではまた」あるいは「乾杯!、万歳!」の意味を有する「チェリオ(cheerio)」という言葉がよく使われるのが気になった

・葡萄畑に帰ろう(ジョージア) ⇒ジョージアの最長老の映画監督エルダル・シェンゲラヤ(1933~)が監督(兼脚本)した政治風刺のファンタジー喜劇 8000年の歴史を持つというジョージアの葡萄酒を産する東部のカヘティ地方の自然は美しい 原題は"The Chair"=「椅子」で、作中でも主要な役割を果たす

▼私は、マリア・カラス(仏) ⇒冒頭からマリア・カラス(1923~1977)本人の割と素直なインタビューと隠し撮りの彼女の超人的な歌唱が続き圧倒される 特にベッリーニ(伊・1801~1835)作曲のオペラ「ノルマ」(1831)の難曲を歌う姿は神々しい 1923年に彼女は米国ニューヨーク市でギリシャ系の子孫として生まれ、1937年に一家はギリシャへ移住 その才能を見出した母親により13歳で17歳からしか入学できないアテネ音楽院にうまく入学 天賦の才能と「毎朝一番乗りで、帰るのは最後」という努力により開花 イタリアのベルカント唱法をそこで習得 音楽院卒業後はすぐに快進撃を続け、1950年代半ばに絶頂期を迎え世界中で喝采を浴びる しかし難曲で喉を酷使したためか絶頂期は10年間前後であり、1959年に知り合ったギリシャの海運王アリストテレス・オナシス(オスマン帝国生れ・ギリシャ・1906~1975)と恋人になってからは、豪奢な生活で休養を取るようになり心も声もまろやかになる オナシスとは結婚できなかったが、1968年にオナシスが暗殺されたケネディ米国大統領のジャクリーヌ未亡人と結婚するという裏切りを受ける 1973年のロンドンから始まった世界ツアーで最後に日本も訪れるが、1977年にパリで波乱万丈な一生を終える 原題は"Maria by Callas"で、あえて意訳すると「カラスという名(声)を背負ったマリア」という感じか

▼私は、マリア・カラス(仏) ⇒冒頭からマリア・カラス(1923~1977)本人の割と素直なインタビューと隠し撮りの彼女の超人的な歌唱が続き圧倒される 特にベッリーニ(伊・1801~1835)作曲のオペラ「ノルマ」(1831)の難曲を歌う姿は神々しい 1923年に彼女は米国ニューヨーク市でギリシャ系の子孫として生まれ、1937年に一家はギリシャへ移住 その才能を見出した母親により13歳で17歳からしか入学できないアテネ音楽院にうまく入学 天賦の才能と「毎朝一番乗りで、帰るのは最後」という努力により開花 イタリアのベルカント唱法をそこで習得 音楽院卒業後はすぐに快進撃を続け、1950年代半ばに絶頂期を迎え世界中で喝采を浴びる しかし難曲で喉を酷使したためか絶頂期は10年間前後であり、1959年に知り合ったギリシャの海運王アリストテレス・オナシス(オスマン帝国生れ・ギリシャ・1906~1975)と恋人になってからは、豪奢な生活で休養を取るようになり心も声もまろやかになる オナシスとは結婚できなかったが、1968年にオナシスが暗殺されたケネディ米国大統領のジャクリーヌ未亡人と結婚するという裏切りを受ける 1973年のロンドンから始まった世界ツアーで最後に日本も訪れるが、1977年にパリで波乱万丈な一生を終える 原題は"Maria by Callas"で、あえて意訳すると「カラスという名(声)を背負ったマリア」という感じか

・宵闇真珠(香・マレーシア・日) ⇒香港の消えゆく寒漁村で暮らすアルビノの女子が外国人の男に出会う話 牡蠣貝で作る真珠、打ち捨てられた高台の住宅、リゾート開発の波などが絡む不思議な作品 原題は「白色女孩 The White Girl」で、「アルビノの女子」のこと

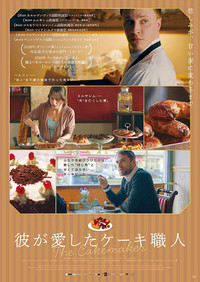

▼彼が愛したケーキ職人(イスラエル・独) ⇒究極の三角関係を描く 3者すべての間に関係があるというのはかなり異常だが、バイセクシャルの男が2人もいればありえるか… イスラエルでは未だにドイツ人に対するわだかまりがあるようだ またイスラエルにはユダヤ教に基づく生活の規律・戒律があることも描かれている エルサレムでは安息日(シャバット)の公報活動が充分になされており、安息日には金曜日の日没から土曜日の日没までは労働しない さらによく知らなかったのは、食事規定(コシャー)のこと 食べられる肉や魚の種類が規定されており、また牛乳・乳製品(ミルク)と肉(ミート)は一緒に食べてはいけないとされている 当然本作にたびたび登場するオーブンの使用制限についての規定もあるようだ しかし、どこでもコシャーが厳守されている訳でもなく、普通のレストランも多数あるようだ 原題は"The Cakemaker"で邦題どおり

▼彼が愛したケーキ職人(イスラエル・独) ⇒究極の三角関係を描く 3者すべての間に関係があるというのはかなり異常だが、バイセクシャルの男が2人もいればありえるか… イスラエルでは未だにドイツ人に対するわだかまりがあるようだ またイスラエルにはユダヤ教に基づく生活の規律・戒律があることも描かれている エルサレムでは安息日(シャバット)の公報活動が充分になされており、安息日には金曜日の日没から土曜日の日没までは労働しない さらによく知らなかったのは、食事規定(コシャー)のこと 食べられる肉や魚の種類が規定されており、また牛乳・乳製品(ミルク)と肉(ミート)は一緒に食べてはいけないとされている 当然本作にたびたび登場するオーブンの使用制限についての規定もあるようだ しかし、どこでもコシャーが厳守されている訳でもなく、普通のレストランも多数あるようだ 原題は"The Cakemaker"で邦題どおり

(注)★はお薦め、▼は特定のマニア向け作品 製作国の表示がないものは米国か日本の作品