今回はよくある姿勢の解説をしていきます。今回は「はと胸」です。

はと胸の姿勢も不良姿勢と呼ばれるものでは「あるある」な姿勢ですね。

一見するとはと胸はどれも同じ様に見えますが実は、はと胸も原因によってみられる特徴が異なってきます。

今回はその辺りを運動学的に解説していきます。

今日の内容はまとめると以下のようになっています。

•はと胸の姿勢を運動学的に解説

•はと胸の人の特徴を解説

•はと胸の人が良い姿勢になるために必要なことを解説

それではいきましょう!

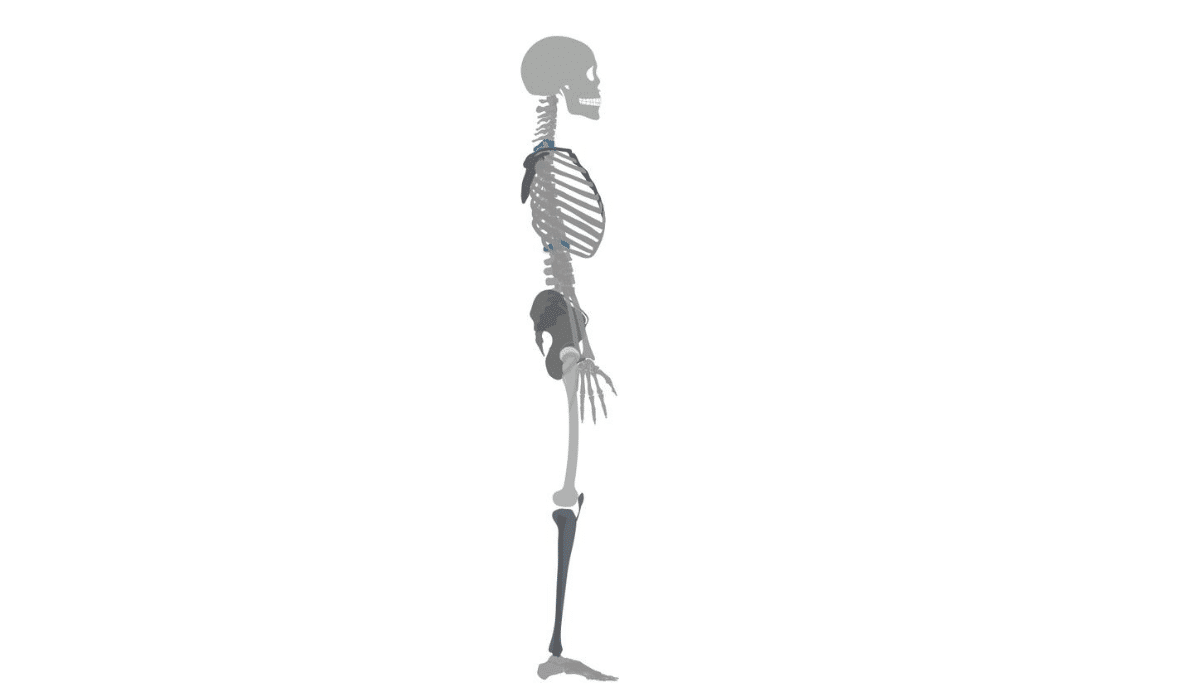

はと胸ってどんな姿勢?

はと胸とは簡単言うと、「胸椎」の伸展が過剰になっている姿勢のことです。

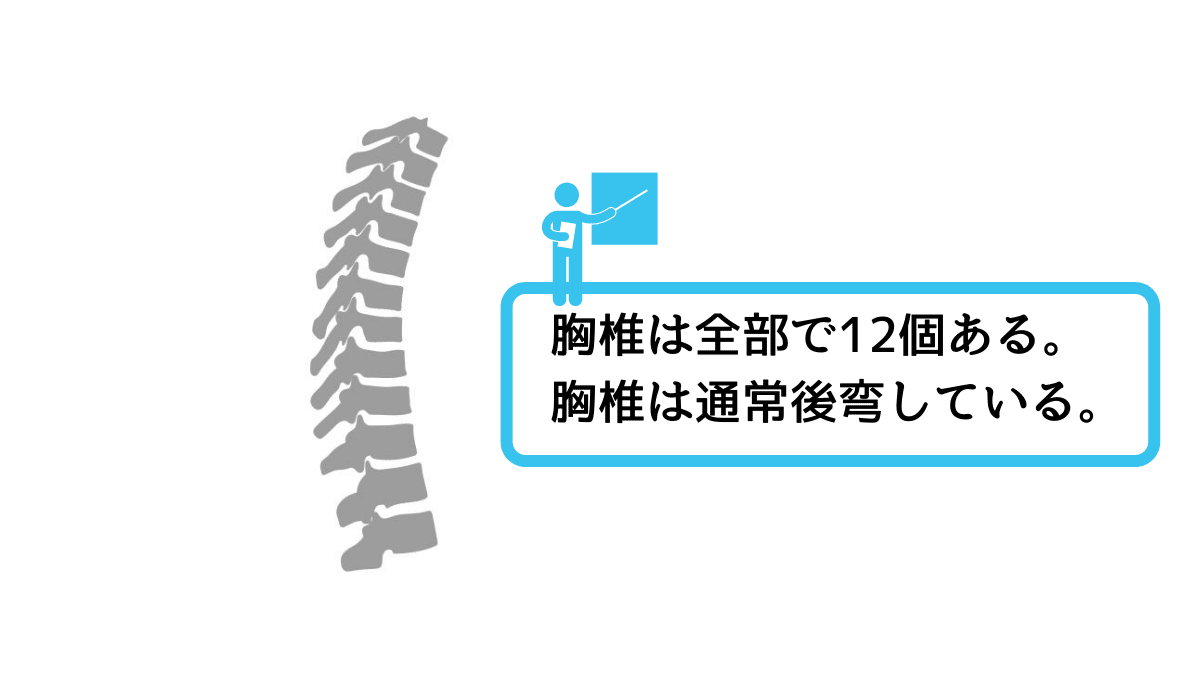

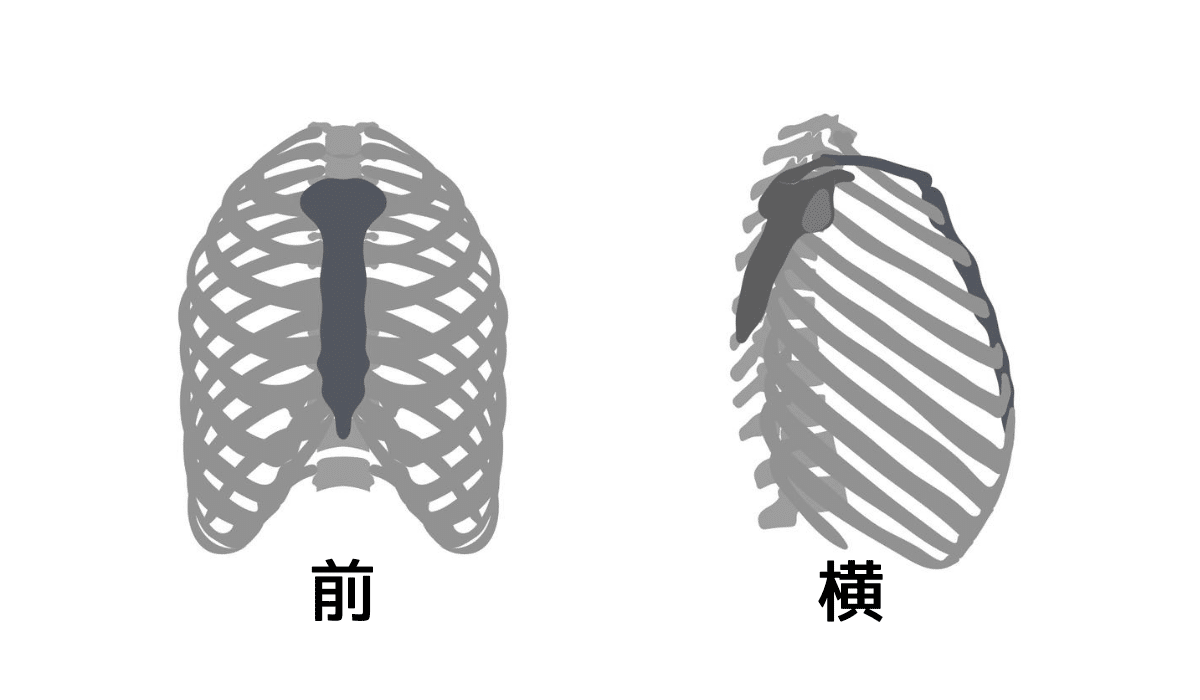

胸椎は元々「後弯」と言って、少し丸まっているのが正常です。

はと胸の方は胸椎を過剰に伸展させているため、「胸椎の後弯」が減少しているため、胸を張った様な見た目になります。

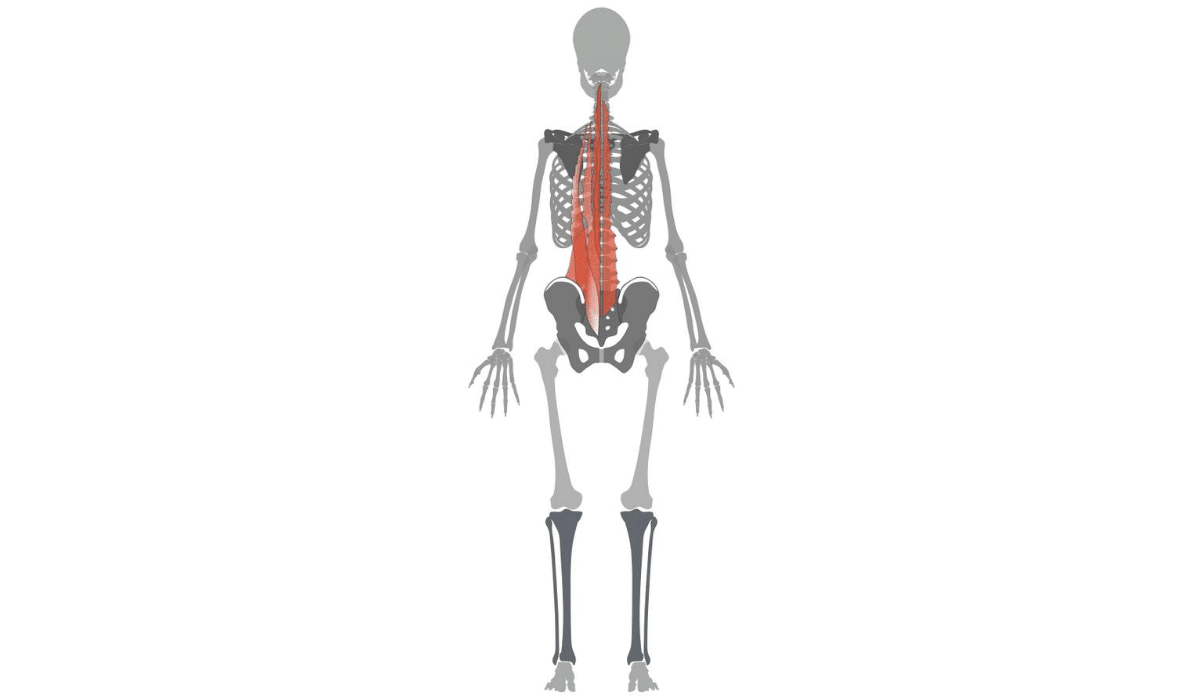

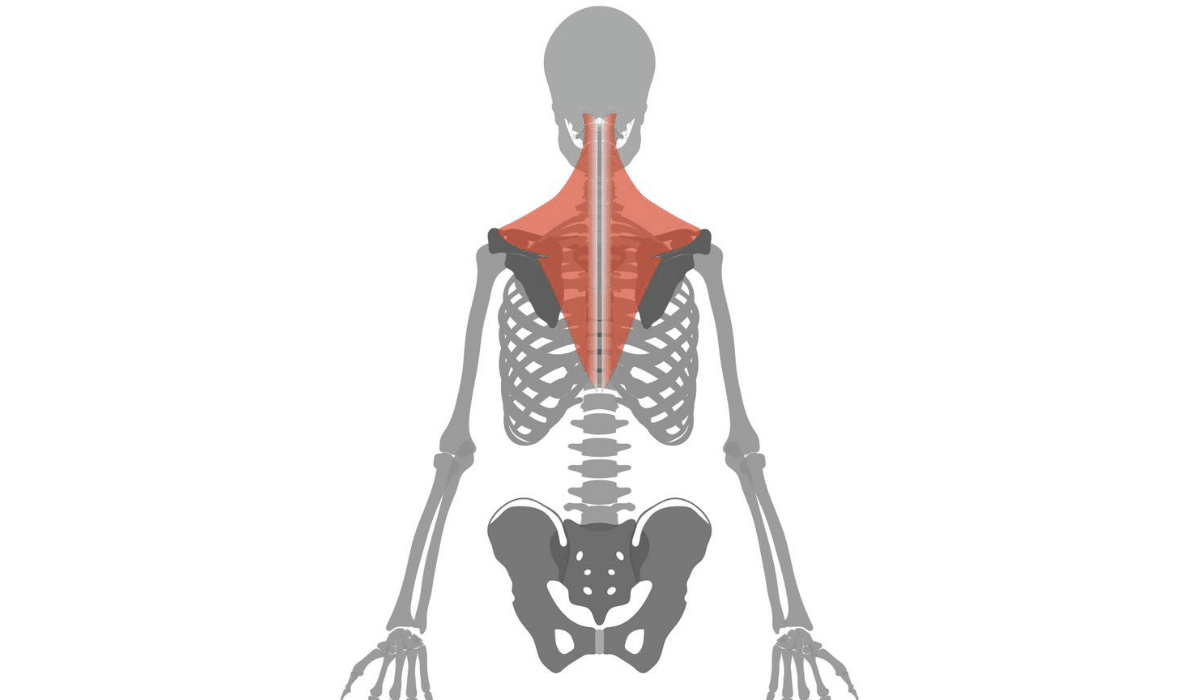

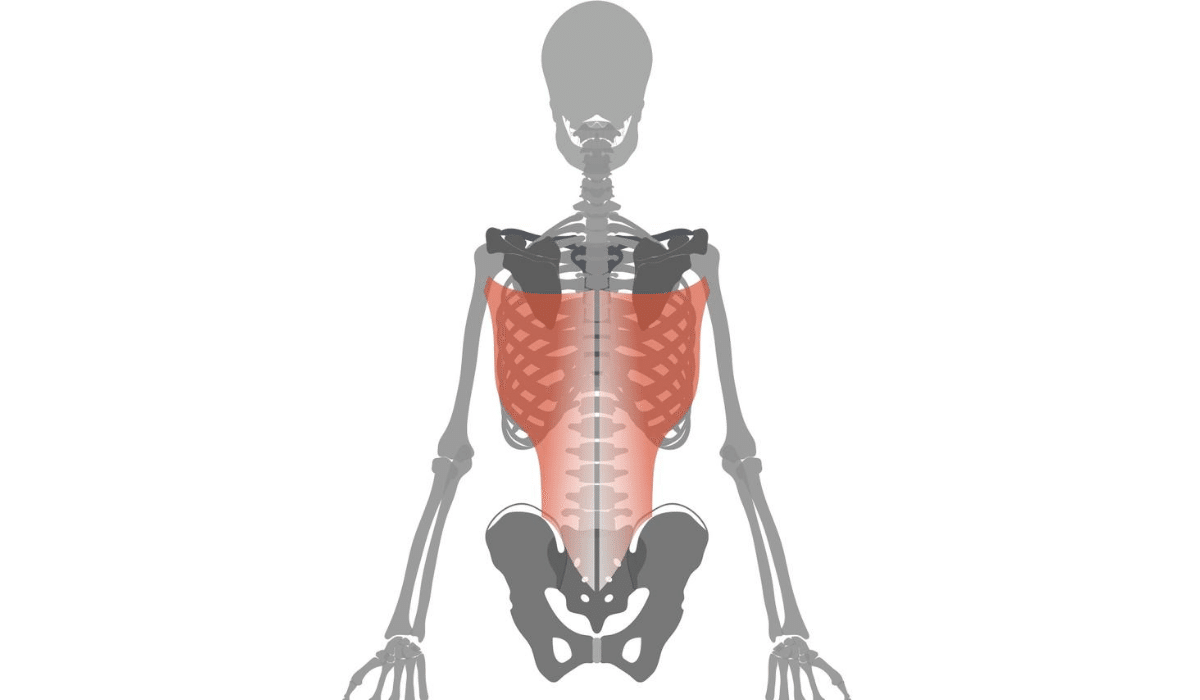

胸椎を伸展させるのは、主に背中にある「脊柱起立筋」と呼ばれる筋肉です。その他にも肩の動きにも関係する筋肉である「僧帽筋」や「広背筋」なども胸椎の伸展に関与します。

↓脊柱起立筋(多裂筋も含む)

↓僧帽筋

↓広背筋

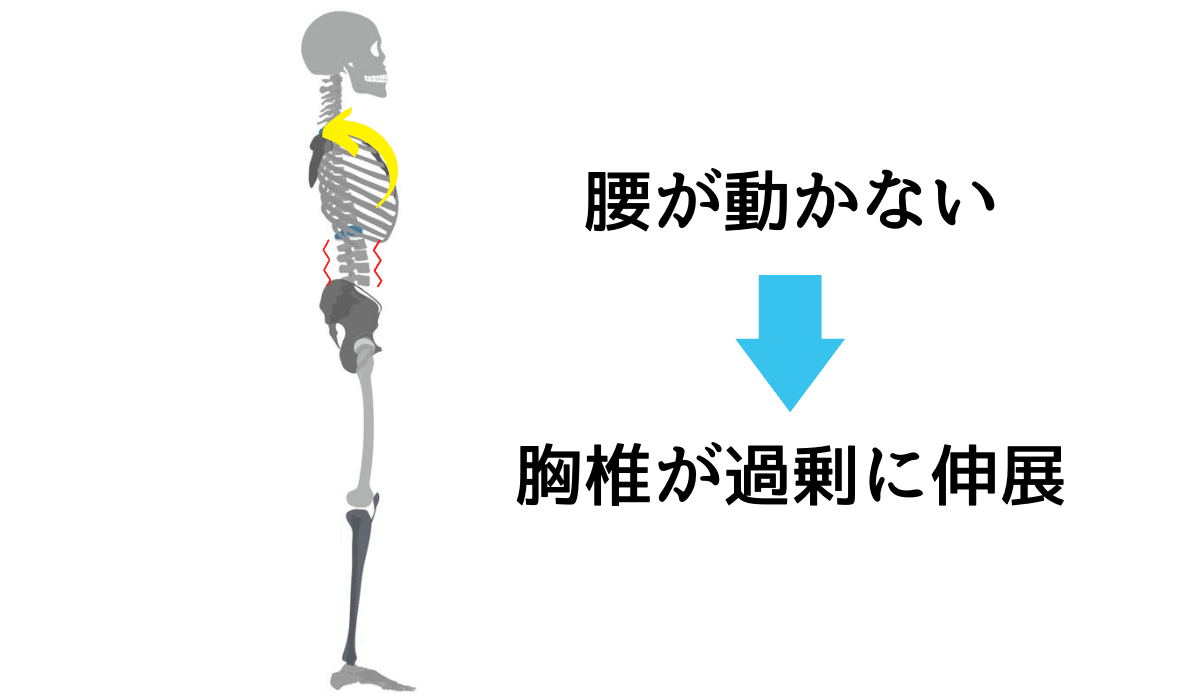

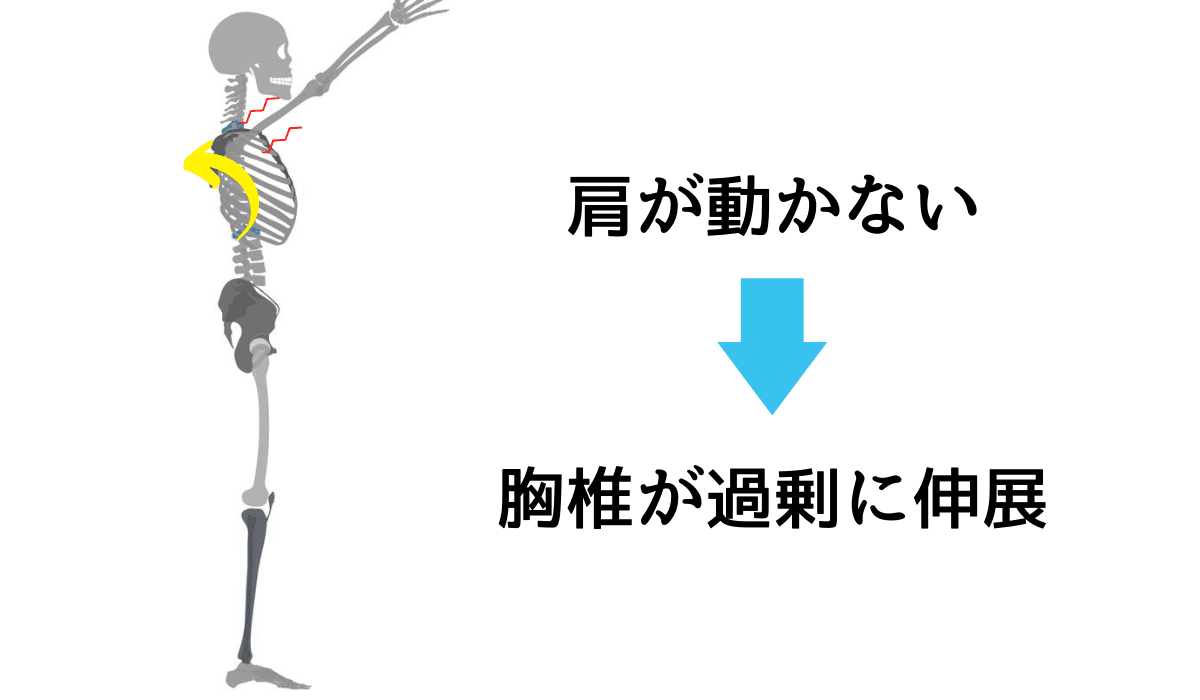

胸椎の過剰な伸展は、それ単体で起こることはあまり考えにくく、何かしらの動きの代償で起こっている場合が多いと思います。

例えば、胸椎の下にある腰椎の動きが少ない方は胸椎で動きを代償しやすいですし、胸椎の近くにある肩関節の動きが硬くなっても、胸椎の動きで代償する場合もあります。

あくまで一例であり、必ずしもこの通りになるわけではありませんが、胸椎の動きが過剰になる1つの可能性として考えられると思います。

はと胸の人の特徴とは?

先ほどの説明を踏まえた上で、はと胸の方やその傾向のある方には以下のような特徴があると思います。

運動学的な知見意外に私見も含んでいますので、参考程度にしてください。

・背中の筋肉が硬い

・背骨の動きが硬い

・胸郭(肋骨)の動きが硬い

・腹筋が弱い

・腰椎の前弯が少ない

・肩の動きが硬い(特に屈曲)

・姿勢を無理に良くしようとしている

・身体に対するコンプレックス(胸が小さいなど)

前半の4つは胸椎に直接的な影響を与える要因です。

後半の4つは間接的に胸椎に影響を与える要因、もしくは心理的な部分で影響を与える要因です。

胸椎に直接影響を与える要因は、先ほども説明したように、背中の筋肉の硬さが影響してきます。

それ以外にも、胸郭は胸椎と一緒に関節を作っています。つまり、胸郭の動きの硬さは、胸椎の動きに直接影響する要因になります。

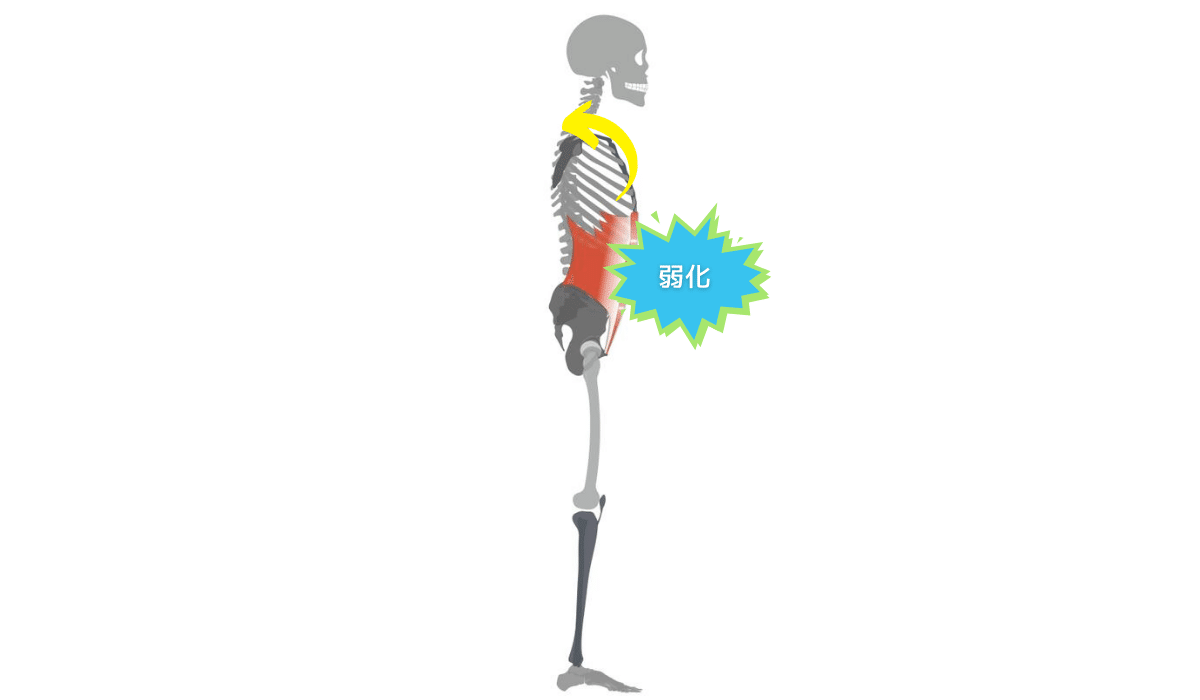

またお腹の筋肉である腹直筋は、背骨を丸めるような働きがあります。腹直筋の筋肉が弱くなると反対に背骨が丸くしにくくなるため、反対に背骨が伸びてしまい、はと胸になりやすくなります。

続いて、後半の4つの説明をしていきます。

腰椎の前弯が少ないと、重心が前方に移動しやすくなります。すると自然と重心のバランスを取るために胸椎を伸展代償しやすくなります。また肩の動きは胸椎と連動しています。肩の動きと関係の深い、肩甲骨は先ほどの胸郭と関節を作っています。つまり肩の動きの硬さは、関節的に胸椎の動きに影響を与えています。

肩の動きが硬くなると、胸椎の動きで代償をするため、はと胸になりやすくなります。

また姿勢を良くしようという意識が強い方や、身体にコンプレックスがある方は、身体の硬さなどの影響とは関係なく、背骨を無理に伸展させてしまう場合があります。

以上のことは、個人による差もありますし、必ずしもはと胸になってしまうものではありません。姿勢とは、身体の状態や、その周りの環境、心理状態などによって様々な影響を受けるため一概には言えないのが正直なところです。

しかし、身体の状態が全く関係ないことではなく、身体の状態の偏りは少なからず姿勢の偏りに影響していきます。

はと胸の人が良い姿勢になるためには

はと胸の人が良い姿勢になるためには、胸椎の過剰な伸展は減らしていく必要があります。ですが、このとき「背中を丸くすればいい」と考えてしまうと、逆に背中の張りを強めてしまい、ストレスがかかってしまう可能性があります。

大切なのは、形を無理に変えることではなく、動きの偏りを修正することで自然と楽な状態になることです。

先ほどの、はと胸の人の特徴に合わせて修正していくポイントを整理するとこんな感じになります。

・背中の筋肉の硬さをとる

・肋骨の硬さをとる

・腹筋が働きやすい状態にする

・腰椎の自然な前弯を作る

・肩の動きの硬さをとる

・姿勢や身体に関する認識をアップデートする

背中の動きを主に行なっているのは「脊柱起立筋」です。まずはこの背中の筋肉が固まっていると胸椎は楽な状態になれないので、しっかりとストレッチやケアを行なっていく必要があります。

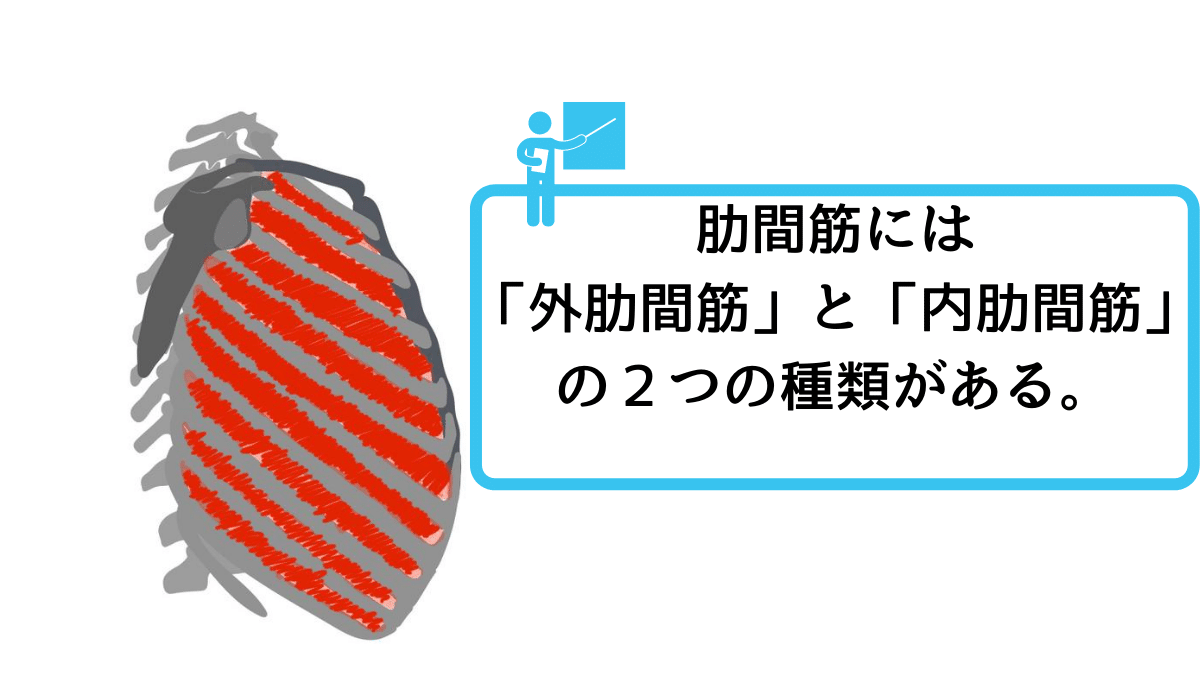

肋骨の周りには、主に腹筋や「肋間筋」と呼ばれる、いわゆるマグロや牛肉など言われる「中落ち」や「リブフィンガー」と呼ばれる部位の筋肉の硬さが関係しています。そのほかにも、肋骨は呼吸運動に合わせて、開閉しているので、呼吸が浅かったり、肩で息をしているような状態になると肋骨の動きを制限します。

そのため胸椎の動きを引き出すためには、呼吸を深くするエクササイズは重要であると言えます。

「腹筋」が働きやすくなることで、胸椎の過剰な伸展を抑えることができます。このときも常に腹筋に力を入れておくように意識するのではなく、腹筋に力が入りやすい状態になっているかが重要になります。

肋骨の動きの話と少し重なりますが、腹直筋や腹斜筋と呼ばれる筋肉は、肋骨に付着しているので、肋骨の動きが硬くなると、腹筋自体も働きにくくなります。

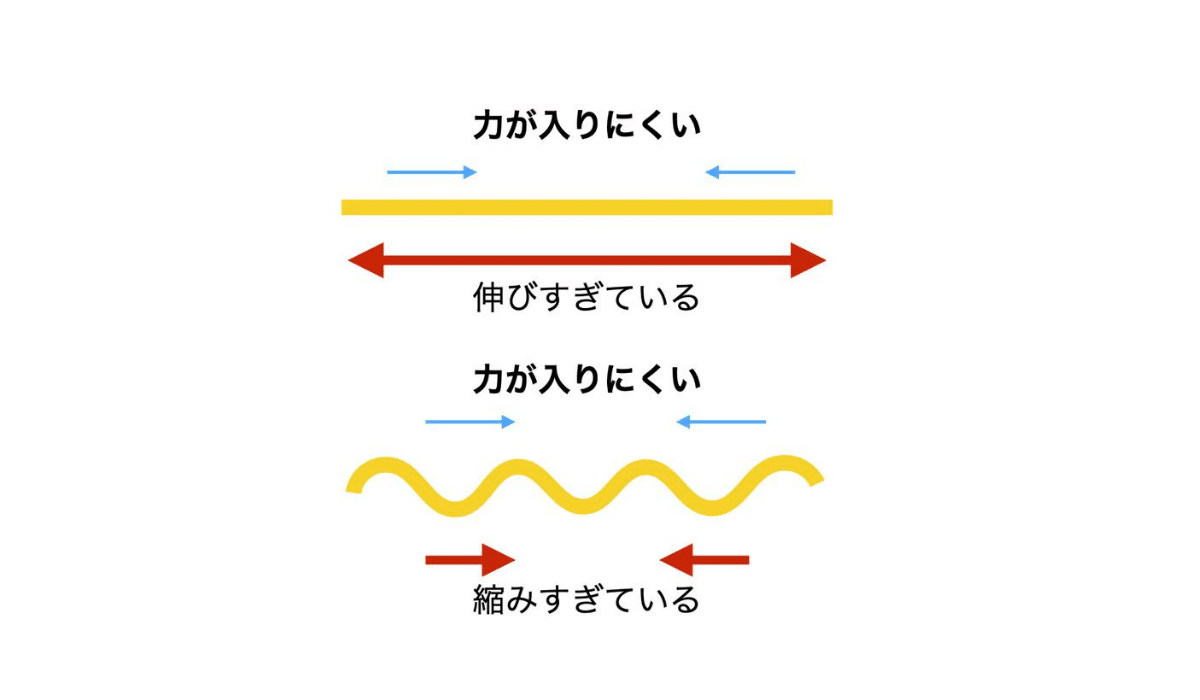

また腹筋は骨盤にも付着しています。そのため、骨盤の傾きに偏りがあると、筋肉の正常な長さが保てず、力が発揮しづらい状態になってしまいます。

これはゴムをイメージすると分かりやすいですが、ゴムも一定の長さを保てていると縮む力も伸びる力も十分ありますが、縮みすぎると、伸ばすことはできても縮むことができなかったり、反対に伸びすぎると、硬くなってしまい動きが悪くなってしまいます。

筋肉は単体で縮む能力を持っていたり、神経の影響を受けるので、単純にゴムと同じものではありませんが、長さが一定を保てていないと、力が働きにくくなるということはイメージしやすくなると思います。

腰椎の前弯を作ることで、重心の位置の偏りが減れば、胸椎がバランスを取る必要がなくなるので、過剰な伸展も生じにくくなります。

このとき、腰椎の前弯がなぜ減少しているかを考えなければならないので、原因を考えずに無理に前弯を作ろうとして腰を反っても、胸椎で代償してしまいますし、仮に腰椎が前弯したとしても、今度は腰を痛めてしまう可能性もあります。

腰椎の前弯が減少している原因としては、骨盤が後ろに傾いている場合が多いです。この場合、筋肉としてはお尻の「大殿筋」や太ももの後ろの「ハムストリングス」が硬くなっている可能性があります。

原因は人によって様々なので、その人の原因を考えていく必要があります。

肩の動きによって胸椎が代償している場合、多くは肩の「屈曲」が制限されていると胸椎の伸展で代償してしまいます。

肩の屈曲を制限する筋肉は沢山ありますが、有名なところでは、「広背筋」が大きい筋肉です。

肩の動きの制限の要因は筋肉の硬さだけではなく、肩関節の動きや、その他の関節からの影響など、複雑に関与しているため、一概には言えません。

そして、もちろん肩の屈曲の動きだけではなく、肩の動きを全体的によくしていくことも重要ですが、運動方向をある程度絞っていかないと、しっかりと効果が実感できないので、ここではあえて断定的に書かせていただきました。

心理的な影響に関しては、常に「良い姿勢にしよう」や「良く見せよう」と力が入ってしまうと、胸椎の伸展が過剰になりはと胸になってしまいます。

この場合、まず身体にとって正しい知識を覚えていただくことが重要です。

そもそも胸椎は正常な状態で、少し丸くなっていることや、良い姿勢は上半身だけではなく、下半身も含めた全体で決まるものなので、意識しやすい上半身ばかり気にしていても良い姿勢にはなれません。

そして勘違いしやすい点は、良い姿勢はビシッと動かない状態をイメージしてしまいますが、実は反対で、こけない程度に細かくゆらゆらしている状態が良い姿勢の状態です。

ここでは姿勢とは「次の運動のための準備の状態」という視点で話をしています。

姿勢には、もちろんTPOがあるため、一概に良い姿勢というものはありません。

ですが、一定の状態で固定してしまう姿勢は、身体にとっては負担になる可能性があるので注意が必要です。

最後に

今回はよくある姿勢の特徴として「はと胸」を紹介しました。

私見ですが、はと胸は責任感の強い真面目な男性が多いような印象を受けます。

姿勢を意識できる方は、とても素敵な方ばかりだと思います。ぜひその意識を正しい方向に向けれるように、確かな知識を覚えていただきたいと思います。