NHKの記事。

国立科学博物館の収蔵庫から新たにニホンオオカミとみられるはく製が見つかったことについて、論文の共著者の1人で、国立科学博物館動物研究部研究主幹の川田伸一郎さんは小森さんが小学生の時に発見して中学1年生で論文を書いたことは「すごいことだと思います」と評価しています。

そして「ちゃんと学んでいくプロセスを歩めば、研究というのは小中学生でも高校生でもできるのだと思います。小森さんは今後もいろんな発見をするだろうなとこれからが楽しみです」とエールを送っていました。

論文を発表した小森日菜子さん(13)は都内の中学校に通っている1年生です。

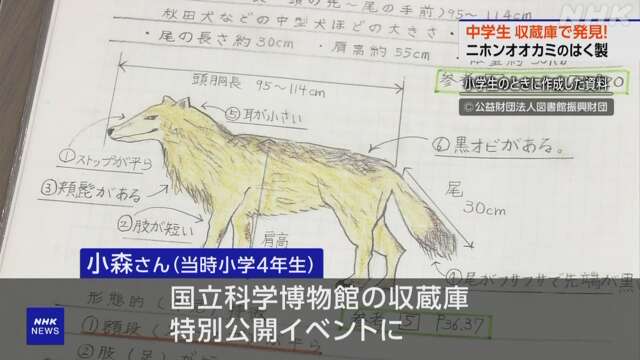

小学2年生のころにニホンオオカミに興味を持ち、国内で保管されているはく製を見学したり、図鑑や学術書を調べたりしてその特徴について学んできたといいます。

ニホンオオカミと特徴が似ていることに気がついた当時の心境について小森さんは「額から鼻にかけての形が平らになっていることや、前足が短く、背中に黒い毛があるといった特徴を見つけて、これはニホンオオカミだなとレーダーみたいな感じでピピッときました。すごい頭の中で、踊り出したいというか、舞を始めるというかそんな感情でした」と振り返りました。

その後、このはく製は「ヤマイヌの一種」として扱われ、よく調べられていなかったことを知った小森さんは、専門家に相談しながら博物館などが公開している過去の記録を調べ上げて考えをまとめていき、5年生の時、自由研究で博物館で見つけたはく製はニホンオオカミではないかとレポートにまとめて発表しました。

このレポートは図書館振興財団が主催するコンクールで文部科学大臣賞を受賞したほか、相談していた専門家の1人で、標本の歴史に詳しい千葉県にある山階鳥類研究所の研究員の小林さやかさんから「この調査結果をぜひ学術論文として世に残して欲しい」と提案を受けることにつながり、論文の作成を目指すことになったということです。

論文として客観的な根拠をもった考察を行うため、さらに2年にわたって分析や検討を重ねて執筆を進め、専門家による査読を経たうえで今月22日に国立科学博物館が発行している電子ジャーナルで論文を発表しました。

上記引用

エトセトラ・ジャパン様の記事。

引用失礼します。

以下引用

このたびNHKによる27日付の『はく製は絶滅したニホンオオカミか 気づいたのは都内の中学生』という記事が今、大きな注目を集めている。

話題になっているのは、東京都の中学1年生・小森日菜子さん(13)。小学4年生のとき、茨城県つくば市にある国立科学博物館(以下、科博)の収蔵庫特別公開イベントに出かけ、明治時代の末に絶滅したといわれる日本オオカミの剥製が「ヤマイヌの一種」という名で展示されていることに疑問を抱いたという。

日菜子さんはその後、専門家に質問することを繰り返し、真実を追い求めた。小学2年生のころにニホンオオカミに興味を持ち、図鑑や学術書を調べ、はく製を見てきた経験から、額から鼻にかけての形が平らになっていることや、前足が短く、背中に黒い毛があるのはニホンオオカミの特徴だと感じた。

その真剣な主張は多くの大人たちに感銘を与え、しっかり調べていくと、剥製は現在の上野動物園で大昔に飼育されていたニホンオオカミである可能性が高いと判明した。標本の歴史に詳しい山階鳥類研究所の研究員・小林さやかさんほか、科博の研究チームのサポートを得ながら日菜子さんは2年かけて論文をまとめ、このほど発表するに至ったという。

なお、小学5年生のときの自由研究で「博物館で見つけたはく製は、ニホンオオカミではないか」とレポートにまとめ、それは図書館振興財団のコンクールで文部科学大臣賞を受賞したそうだ。

••┈┈┈┈••✼✼✼••┈┈┈┈••

筆者もさっそくJ-Stageで公開された論文を拝見したが、とにかく日菜子さんの論文の読み応え、掘り下げられた内容の濃さには驚くばかり。「剥製の外見の特徴がこうだから、この剥製はニホンオオカミです」と安直に結論付けることなく、そこまでの考察が見事なのだ。こういう少年少女は将来きっと一流の研究者になるのだろう。

上記引用

キーワードは、

①都内の中学校に通っている1年生、

②小学2年生、

③ニホンオオカミに興味、

④はく製を見学、

⑤図鑑や学術書を調べた、

⑥ニホンオオカミだなとレーダー「ピピ」、

⑦はく製は「ヤマイヌの一種」として扱われていた、

⑧小学5年生、

⑨自由研究発表、

⑩図書館振興財団が主催するコンクールで文部科学大臣賞を受賞、

⑪論文の作成を目指す、

⑫2024年2月22日に国立科学博物館が発行している電子ジャーナルで論文を発表。

「j-stage」の論文の冒頭のスクショです。

論文の書き方は小林さやかさんや川田伸一郎氏に教わって書き上げたそうです。

こういう書き方をするのだ、英語でも表記するのだ、と読み始めただけで16頁読む気力は

無くなりました。![]()

![]()

それを彼女は書き上げたのです。

数多ある論文の中で話題になる物はこうしてニュースとなって取り上げられる。

先のH君のトンボ論文は特別感満載の高校生のものとして取り上げられた。

彼女は取材に答えて自信に溢れている。

一方、H君の論文は疑惑の巣窟になって、取り下げるべきだと言われている。

ご本人の返答は無い。

論文発表者が誰であろうが、どこに住んでいようが、発表したのならその本人はどんな内容の質問にも答えるべきではないのか?

論文論争の中で、本当に知りたいこと、追及したいことの為ならば中学1年生でも書き上げることができると証明してくれた小森日菜子さんの存在には驚きと感動しかありません。

「すごい頭の中で、踊り出したいというか、舞を始めるというかそんな感情」

の研究が未来の日菜子さんの原動力となりもっともっと研究対象との出会いがある事でしょう。

こんな中学性は日本の宝ですね、応援します!

こんな若い方が日本にいるということが無性に嬉しくなりますね!(∩´∀`)∩

論文を書く人って本当はこういう人のことなんでしょうが、中には自分で観察したか、写真を撮ったか、資料調べしたか、

考察したか、全く手応えなく、その世界で有名な研究者の名前ばかりが先行した、世にも不思議な論文が

当たり前のように発表されたことで論文そのものに対する歪んだ意識が広まってしまうことが非常に残念なことだったと

思います。

そんな論文界に現れた「新星~!」の日菜子さんですね!

本物には👏拍手と絶賛の声!

偽物には疑惑追及の嵐!![]()

未来の日本を担う若者が偽物などに惑わされることなく正しく輝く道を究めて下さることを祈って止みません。