知性というものは、どのように育まれるのだろう。

この世の「真実」に到達するためには、私たちはあまりにもさまざまなものに守られ過ぎている。とりわけ、「健常者」であるとか、「多数派」であるとか、そのような立場に置かれた人たちは、知らないうちに「善意」が「無知」となり、「コモンセンス」が「抑圧」になる構造がある。

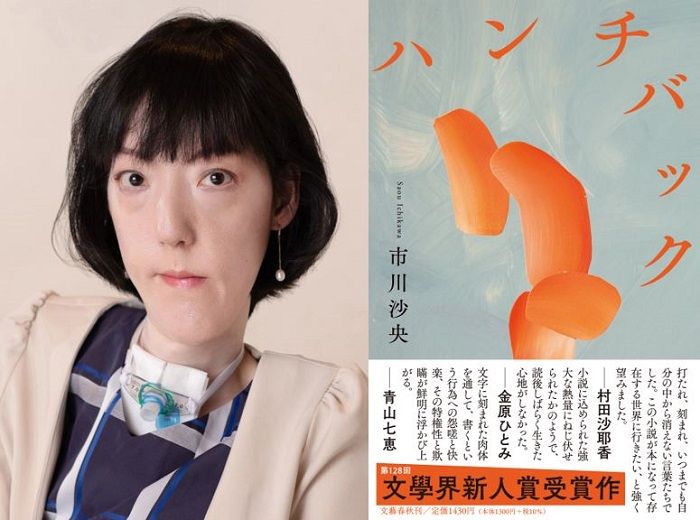

だからこそ、この度第169回芥川賞を受けた市川沙央さんの『ハンチバック』のような作品が出た時に、世界は少しだけ揺らいで、上に述べた「知性」の方に近づくのだろうと思う。もっとも、触れずに通り過ぎる人もいるだろうし、近づいてもまたフライバイで油断の方に飛んでいってしまうのが人間というものなのだろうけれども。

作者がその人生の日々の中で積み上げてきた言葉に対する感覚、世界の見方、さまざまな表象についての接近の角度というものが、この小説からは感じられる。すでに世の中に流通していて多くの人が知っているであろう「プロット」を超えた、精神の態度自体の持つ魅力のようなものが、『ハンチバック』からは伝わってきた。

これは私小説ではあるが、だからといって当事者性や時事性、あるいは目をひく仕掛けに依存するだけの読みものではなくて、その背後にある作者の心のありようが、今日そして未来の読者を吸引する「ブラックホール」にもなっている。しかも、この作者は、かなり質量の大きい、銀河の中心にあるようなブラックホールである。回転しながら、「言葉」の「電波」を放っているのだ。

「文藝春秋」に掲載された選評の中でも議論されていた点であるが、途中に挿入されている聖書の記述や、最後の「フィクション」について、それらがなくても、あるいはない方が良かったという論は理解できる。それでも、複数の選者が書いていたように、これらを置く理路が、「普通」の文学観からは違和があったとしても、この作者ならば何らかの必然性を見ていているのだろう思わせる何かがある。

善意からくる無知や、コモンセンスに発する抑圧は、身体的ハンディキャップの問題だけでなく、文学という制度にも当然内在している。『ハンチバック』で著者が紙の本の文化に対して申し立てている異議は、下手をすると文学の「本丸」にも及びかねない鋭さをはらんでいる。『坊っちゃん』で、夏目漱石が読者に「松山」のことかと油断させて、実は「日本」を批評していたように。

読書体験というものは時に突飛な連想をもたらす。本作を読んで、高校時代の畏友Wの不思議な思い出がよみがえってきた。後に、私たちの学年の共通一次全国一位になったWくん。高2の時に行った冬の京都、奈良の修学旅行で、Wを含むみんなで鍋を囲んでいて、なんとなく照れくさかった。煮えた具をいつ自分の器にとるか、箸をどのように出すかなど、ふだん高踏的なことを言い合っていたクラスメイトといきなりの「接近戦」になってしまったことに戸惑っていた。

その時、Wは、「知性というのはみんなで鍋をたべるような時にこそ問われるんじゃないかなあ」とぽろりと言った。なんだか、素敵にグサッとやられたなあと思った。

『ハンチバック』に書かれているような事象に向き合う時に、本当の意味で「知性」が問われるのだと思う。そして、市川沙央さんはそのことを知り尽くしている。

世界のほんとうのことは、抽象的な「遠く」にではなく、肌合いほどの「近く」にこそあるのだ。『ハンチバック』は、私たちの日常の時空を曲げて、人間の背後に隠れた「虹」をほんの少し見せてくれる。市川沙央は存在の天文学者だ。

(画像は、ノミネートを伝える日テレNEWSのサイトより)