|

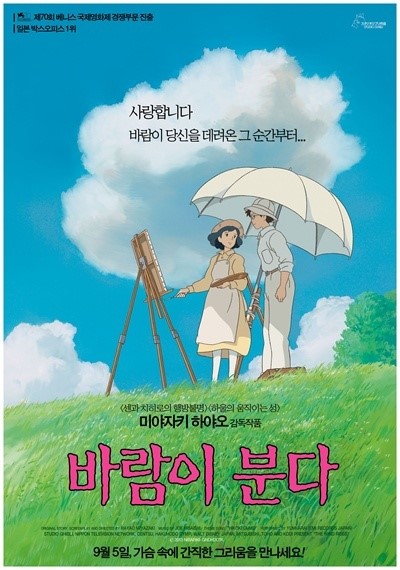

| ▲映画<風が吹く>公式ポスター. |

| (c)(株)ロッテエンターテインメント |

長編アニメーションの先駆者であり代表走者宮崎駿監督が、

引退を公式宣言した。

すでに三回目だ。

宮崎監督は去る6日記者会見で、

"今回は本当に引退する"

と発表した。

今年73才である宮崎監督は10年ほど更に仕事をするという意志を表わしたが、

彼の長編アニメーション映画を見るのはもう思い出旅行になる事が、

明らかになった。

宮崎監督はウォルト・ディズニーと肩を並べる世界的アニメーション監督だ。

1986年建設した'スタジオ ジブリ'は日本アニメーションの産室だ。

彼は<風の谷のナウシカ> (1984)、<天空の城ラピュタ>(1986)、

<隣のトトロ>(1988)、<赤い豚>(1992)、<もののけ姫>(1997)、

<ハウルの動く城>(2004)等不朽の作品を作った。

人間と自然の共存を主張して、戦争と軍国主義を批判した、

彼の反戦平和主義は世界的な支持を勝ち取った。

2003年<千と千尋の神隠し>がアカデミー長編アニメーション受賞作に、

選ばれる。

宮崎監督は'個人的な事情'を理由で授賞式に参加しない。

後日彼は、

"イラクを侵攻した国を訪問できなかった"

と述懐した。

新作<風立ちぬ>が韓国で'戦争美化'論議に包まれた。

運命のように近づいた愛あるいは新派

<風立ちぬ>は戦闘機設計士堀越次郎(1903~1982)の人生を骨格として、

狐狸タツオ(1904~1953)の小説の中の愛の物語を、

重ね合わせて作った作品だ。

<赤い豚>程度を例外にすれば宮崎映画で男女の愛が主なモチーフとして、

作用する場合は殆どない。

もちろん少年・少女の弱い胸震えは随所で探してみることができるだろうが。

1923年9月元日関東大地震が発生したその日、次郎は列車で家に行く。

客車と客車の間に座って本を読んでいた彼の帽子が風に飛ばされて行く。

ヨプカン通路に立っていたナオコが次郎の帽子をとらえる。

そのように彼らの最初の出会いは始まる。

"忘れることができません。風があなたを連れてきたその瞬間を!"

驚くべきで美しい瞬間の対面は地震ですぐ消える。

多くの歳月が流れた後、彼らは風により再会する。

そのように見れば<風立ちぬ>で私たちは多彩な風と会う。

映画はポール バレリーの詩<風立ちぬ、いざいきやもめ>で始める。

風と共に空を飛び交う紙飛行機と戦闘機もやはり風と離すことはできない。

宮崎映画で風はいつも重要な役割を果たすがここではその強度が顕著だ。

二人の関係は映画の叙事で比重あるように作用しない。

初めての出会い以後長い歳月忘れて過ごした二人は、

各自の道に従って生きていく。

次郎は飛行機設計士の夢をかなえようと ドイツへ留学に行ってくる。

ナオコは絵に対する熱望を忘れたことがない。

彼らが再会した時ナオコの病状が尋常でない。

新派ではないのか!

<風立ちぬ>で私たちは伝記ないし成長映画形式と対面する。

多くの宮崎映画に登場する人物は成長期の少年・少女だが、

彼らは制限された視空間を生きていくだけだ。

彼らから成長と変化という特徴を探してみ難い。

これとは違い<風立ちぬ>では主人公次郎の成長過程に、

重たい傍点がつけられている。

映画はそれを歴史的な事件と結びつける。

関東大地震と世界経済恐慌、満州事変と日帝の東アジア侵略、

第2次世界大戦に達する20余年以上の時間が映画で展開することだ。

世界史的な意味を持つ事件と堀越次郎の個人史的関連性を注視してこそ、

<風立ちぬ>を全て理解することができる。

関東大震災すれば、私たちは日本の野蛮な朝鮮人虐殺蛮行を思い出させる。

当時に殺害された朝鮮人の数は今でも正確に知られていない。

日本はその時や今も自国の被害にだけ関心を見せている。

映画でも朝鮮人虐殺問題は扱われない。

ただし地震の規模とそれが引き起こした結果を再現するだけだ。

このように多くの日章旗を見たことがない

|

| ▲映画<風立ちぬ>の一場面。 |

このような点は映画で一貫して探すことができる。

平和主義者宮崎駿を探す努力はいつも水泡と消える。

彼の関心は美しい飛行機を作るという夢を持つ少年次郎が、

どんな成長過程を経て自身の熱望を実現して行ったかに集中する。

それのために映画監督はナオコと次郎の愛も副次的な企画に先送りしたのだ。

"このように多くの日章旗を描いたことがない"

監督自らが告白したように私もまたこのように多くの日章旗を見たことがない。

だからだろうか。

映画館の雰囲気は梅雨期糊づけをした麻布のようにかじかれるあった。

誰も話さなかったけれど彼らも私のように不便なそぶりだ。

空をいっぱい埋めて私は飛行機胴体に鮮明に描かれた数多い日章旗。

さらに次郎が勤める大企業三菱は三井、キリン ビール、

パナソニックのような代表的な'モデル企業'ではないのか。

そこで次郎は ドイツとイタリアに次ぐ飛行機を作り出そうと昼夜を通して、

努めたのではないか。

時代と歴史の行方と関係がなく飛行機一つだけのために奮闘する、

渾身の努力がどれくらい価値あって意味あるのか気になる。

"私たちはなぜこのように貧しいのか?"

何度も繰り返されるセリフだ。

ドイツ飛行機が搭載した途方もない性能と国家競争力を羨んだ、

次郎の胸中を表わすセリフだ。

彼の内面を鳴った日本の貧困を私は少しも実感できなかった。

日帝に強制的占領された朝鮮と朝鮮人の疲弊した人生、

そして満州事変と日中戦争で酸化した中国人の人生はどのようだったのか。

何回も険しい峠を越して次郎が作り出したゼロ戦戦闘機が、

青空をはいあがる時壮快さと成就感よりは、

不便さと堪忍袋が込みあがった事は私が植民地朝鮮を生きた、

先祖の後えいなのでそうだろうか。

<風立ちぬ>見て、<青燕>思い出させた理由

|

| ▲高チャン・ジニョン主演の映画<青鉛>の一場面. |

| (c)コリアピクチャース |

映画を見ながら故人になったチャン・ジニョンと<青燕>が浮び上がった。

2005年韓国社会を揺さぶった韓国人最初女流飛行士パク・ギョンウォンの、

一代記を扱った映画<青燕>。

パク・ギョンウォンは男女差別、植民地朝鮮人と本土日本人の差別がない、

青空を熱望した。

彼女は国家主義イデオロギーを盲信する無意識的な'国民'でなく、

自身の夢と希望を貫徹しようとする近代的'個人'の形状で登場する。

それで私は<青燕>に共感した。

<風立ちぬ>で監督は次郎の'夢'に焦点を合わせる。

イタリア飛行機設計士カプローニ伯爵の形状はそれで重要だ。

次郎が揺れたり自信を喪失したり孤独に苦しむ時、

カプローニは次郎の前に登場する。

企業でも国家でも戦争でも夢を防いで立つ全てのものに屈服するなと、

カプローニは力を込めて力説する。

ナチに追われるドイツ市民カストロもやはり注目するに値する。

彼は次郎に全てのものを忘れろと話す。

関東大地震も、世界大恐慌も、満州事変もみな忘れろという。

'今'と'ここに'を強調するナチと軍国主義者などは、

反戦平和主義者カストロが恐ろしい。

暗い過去を忘れて進めとのカストロが不良に見えることだ。

'ひたすら美しい夢と熱望のために前進しなさい。'、

'過去の悲しくて苦い記憶は全部投げてしまえ。'、

'忘却しながら前に進め。'

それがカストロの勧告であった。

それで映画は多くのことを記憶しようとしない。

そのような理由に私たちはかえってより一層不便なのだ。

それでも私は宮崎駿の考えと判断を尊重する。

従軍慰安婦問題と日本の右傾化に対して彼は明快に話したことがある。

"慰安婦問題、以前に清算しなければなりませんでした。

日本は韓国と中国に謝罪しなければなりません。

当時日本政府が日本人を尊く思わなかったために、

他の国の人も尊く思わなかったです。

(右傾化で突っ走る安倍総理はまもなく交替させられるために)過去の問題と、

関連した彼の話は大したことでないと考えます。"

そのように多くの日章旗を見たこともないが、そのように多くの日章旗を、

ただ飛行機が破滅の残骸を成し遂げて凄惨なみすぼらしい姿で、

転がる場面も私は見ることができなかった。

<風立ちぬ>は単純な二分法。

すなわち弱小国と強大国、植民地朝鮮と帝国主義日本、

善と悪で分別するならば私たちは多くのことをのがすことになるだろう。

私はかえってそれが恐ろしい。