現在は、写真を撮るカメラでも動画を撮れるようになっていますが、こうした写真用のカメラで撮る動画をDSLR動画と言いますが、写真用のカメラの事を、 【 Digital Single Lens Reflex camera 】 と言いますが、この略称がDSLRなので、写真用のカメラで撮った動画をDSLR動画と言います。

世界初のDSLR動画が撮影できるカメラは、2009年に登場したニコン D90になりますが、この製品では、MotonJPEGの720/24Fでの撮影ができるように名たのですが、この時代から被写界深度の浅い動画をコンシューマでも撮影できるようになりました。その後、はそう言った機能が標準機能になり、殆どの製品でフルHD以上の動画が撮影でき量になっています。現在は、エントリー製品でも2160/30pの撮影が可能な物も登場しているので、現在は、単焦点レンズを使った被写界深度の浅い表現も可能ですし、絞り込んでディテールをコントロールできるようになっているのですが、小型センサーでは表現できないような描写が可能になり、 【 映画っぽい表現 】 ができるようになりました。

その為、 【 映画で見ているような背景ボケが綺麗な表現 】 なども個人が購入できるデジタルイメージング製品でも再現できるようになりました。

現在は、そう言った時代になっているので、撮れる物が増えたのですが、機能によって出来る事が違うので、今回は、DSLR動画について書こうかなと思います。

D SLR動画の仕様

DSLR製品には、レンズ交換式とレンズ一体が単も製品がありますが、

■ デジタル一眼レフ

■ ミラーレス一眼

■ デジタルカメラ

の3種類があります。レンズ一体型製品でも高級機で大型センサーを実装した製品もありますが、フラグシップ以外は、殆どの製品がHDTVの仕様を拡張したような物になっており、基本的な動画の仕様は、

という仕様になっています。これで4Kが100Mbps以上で記録するような仕様になっていますが、4K撮影対応の製品だと、2160/60p対応の製品もありますが、多くの製品が2160/30pと言う仕様になっています。

その為、現在の製品では、

■ フルHD以上の動画撮影が可能

■ 基本的にHDTVを拡張したような仕様

■ 多くの製品がH.264記録

と言う仕様になっています。フルHDに限定すると、フレームレートの調整幅が広い物もありますが、4Kの場合だと、2160/30pしか選べない物もあります。

■ ハイスピード撮影

現在は、大半の製品でハイスピード撮影に対応しているので、そう言った機能も当たり前に使用できるようになっていますが、基本てkに解像度は低めになっています。

最近は、2160/120P対応で1080/240F対応の製品も出ていますが、ハイスピード撮影の仕様を見ると、エントリーのグレードだと720/120Fの製品もありますから、 【 ハイビジョンでの映像 】 で記録できる仕様になっています。

多くの場合で、120Fと言う仕様になっていますから、その解像度が、

■ 1920 x 1080 / 120F

■ 1280 x 720 / 120F

のような仕様になっていることがありますが、上位の製品では、

■ 3840 x 2160 / 120F

■ 1920 x 1080 / 240F

と言う仕様になっている物もあります。GoPro HERO 9 BlackEditionのように5K対応で、1080/240F撮影が可能な物もありますが、焦点距離の変更が可能なカメラの多くが、

■ 1920 x 1080 / 120F

■ 1280 x 720 / 120F

のどちらかの仕様になっています。

■ 映像と写真の画角の違い

DSLR製品は、基本的に写真に特化した仕様になっていますから、動画は付加機能になります。この仕様から、DSLR製品では、写真用のセンサーなので、センサーのアスペクト比は, 【 3:2 】 のライカ判になっています。レンズから入ってきた光を、センサーに当てている訳ですが、レンズからの円形に広がっている像をセンサーの矩形で切り取って使用している状態になります。カメラには、

な感じのセンサーが入っていますが、レンズかあの光は、

のように届きます。その為、

のような感じで、光の波長は円形で届いているのですが、センサー自体は、

のように矩形なので、像を切り取れる部分がセンサーの形で区切られています。その為、レンズ自体の画角については、 【 センサーの対角 】 に入ってくる画角が一致するので、縦横の画角についてはレンズの画角とは異なるわけです。

これは、 【 写真の場合のセンサーの場合 】 の話になりますが、動画の場合 【 アスペクト比が違う 】 ので、ここからさらにクロップが入ります。

DLSR製品の動画の場合、

■ クロップあり

■ 前画素読み込み

と言うのがあります。

■ クロップありの場合

クロップありの場合、センサーの中央から特定部分までの解像度を使ってフルHDや4Kを撮影しているので画角が狭くなるので、奥行きはレンズ表記の物と同じ状態になりますが、画角が狭くなります。その為、動画を撮ろうと思うと、 【 ドリーしたように狭くなる 】 わけです。クロップありの製品だと、

【 写真の時よりも下がって撮る 】

と意図した構図を作れるのですが、写真から動画気に切り替えると極端に画角が狭くなったように感じるのはそのためです。

この状態は、 【 光学系の振る舞いが変わったわけではない 】 ので、 【 ドリーインしたのと同じ状態 】 なので、後ろに下がるだけでその動画で使用しているアスペクト比で広く撮る事ができます。

■ 映像と写真の画角の違い

全画素読み込みは、使える範囲を広くして16:9の画角で撮影する手法になりますが、3:2を16:9にしているので、画角的には狭くなるもののクロップと比較すると画角の変化が少なくて済むという利点があります。クロップがかかる製品だと、一部部を切り取っている状態なので、 遠くの物に寄った状態で撮影しているのと同じ状態になりますが、このトリミング効果による狭くなる度合いが前画素読み込みの方が少ないので、レンズの焦点距離に近い画角で撮影できるようになっています。

レンズ一体型製品の場合でも焦点距離の変化は発生するのですが、1型センサーの製品だと、

のような変化が出ます。ソニーの製品が28MM位に収まっていますが、パナソニックの製品だとワイコンが使える場合には、ワイコンを装着して撮ったほうが良さそうな焦点距離になっています。

マイクロフォーサーズと1/2.3型センサーの製品だと、

になっていますから、これを見ると、超望遠デジカメのほうが広角に強く、マイクロフォーサーズのLX100に至っては、ワイコンなしで26mmから撮影できるようになっています。

動画撮影時の焦点距離については、

■ 動画撮影を開始すると、画角が変化します

(α:アルファ:ILCA-77M2、SLT-A99V)

【 SONY 】

https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/

の中に、APS-Cセンサーでの35mm換算での焦点距離の変化の話と、動画撮影時のクロップの影響について書かれていますが、1.2倍のクロップがかかる用です。

このように写真だと広角で撮れる物の、クロップの方式の違いで標準寄りになってしまう物もあるので、その辺りは注意が必要ですが、広角レンズの利点である、 【 狭い場所を広く撮る 】 のような事が出来ない製品も結構あるので、ワイドコンバージョンレンズは必須になります。

とりあえず、クロップの場合ですが、

【 現地でワーキングディスタンスを変更して対応できる

場合には問題がない 】

のですが、屋内撮影のように

【 部屋の内観を広く撮る必要がある 】

場合だと、焦点距離の短いレンズを用意する必要が出てきます。

この場合の動画のクロップ率ですが、

【 35mm換算の焦点距離 】 × 【 倍率 】

になるので、フルサイズだとこの倍率の変化のみになります。

カメラによっては、撮影のせってによってこのクロップ率が変わってくるので、写真撮影時のクロップによる倍率を織り込んで撮影をすることになります。

■ ハイスピード撮影とクロップ

ハイスピード撮影についても低解像度での撮影になるので、通常の動画織りも高いクロップ率が発生します。その為、解像度を下げてフレームレートを稼いでいる製品の場合、画角がかなり狭くなります。

その為、ハイスピード撮影のソースは望遠側に振ったような焦点距離が示されていますから、ZV-1の960fpsの場合もかなりクロップが入ります。(D1で上下を切って使うと丁度いいようなサイズで撮影して、それをフルHDに引き延ばして1080/960fpsで記録されます。)

動画の場合だと、センサーのアスペクト比の関係上クロップが入ってしまうのですが、ハイスピード映像の場合も通常の動画と同じ撮影をしてもクロップが入りますし、解像度が低くなる程、クロップの割合は高くなります。

単 焦点レンズとズームレンズ

ズームレンズと単焦点レンズですが、これは目的が違います。

まず、単焦点レンズの場合、

【 画角以前に ”奥行き” が決まってしまう 】

ので、 ”クロップで変更できるフレーム内の範囲” ではなく、加工すると破綻してしまう 【 距離感 】 が変化してしまう 訳です。

その為、 【 トリミングでは変更できない奥行きを決めて撮る 】 時には単焦点レンズになります。

単焦点レンズは、レンズの構造が簡素なので、画質がいいのですが、安価な製品の中にはオールドレンズのような構造の物もあるので、低価格な物だと、どう言った光学特性なのか?を知った上で使う事になります。その為、低価格で明るいレンズとツァイスやライカのレンズと比較するとやはり描写が異なるので、

【 カメラの解増感に見合ったレンズを使う 】

と言うのが最適な選択かなと思います。レンズもテイストを決める物になりますが、 【 ディテールを落とす事は後処理でいくらでもできる 】 ので、

【 撮影時にカメラの持つディテール表現を損なわない

レンズを導入する 】

ことになります。個人が購入する場合だと、

中国製の安価な製品だと、 【 描写がオールドレンズっぽい 】 と言う事を前提に考える必要がありますが、現在はいい時代になっているので、 【 レンズのテイスト 】 についてもYouTubeでフツーに高品質な映像を出している海外のクリエイターの方がレビューしている事もあるので、 【 レンズのレビューや製品を使った動画を見てみる 】 とレンズの傾向が解ります。この場合、フレアやゴーストなども影響もありますが、安価な単焦点レンズは 【 MF専用 】 なので、AFの機構が存在しない構造になっています。

その為、AF-Cの速いボディーを使ってもMFだと全く意味がありませんから、AF性能を必要とする撮影だと、レンズはAF性能の高い物を選ぶことになります。

キットレンズがズームレンズな理由の一つに 【 焦点距離の自由度がある 】 事があげられますが、現在は、どのデジカメを購入しても、単焦点ではなくズームレンズになっているので、焦点距離の自由度があります。その為、目的に応じて焦点距離を使い分けて撮影ができるのですが、標準ズームレンズの場合、 【 広角 】 ~ 【 中望遠 】 辺りまでをカバーしています。その為、カメラを始めて使った場合には、 【 寄れる 】 という印象を受けると思いますが、ワイド端で撮った物とテレ端で撮った物を比較すると、奥行き感が違っているはずです。

ズームレンズがコンシューマで使われている理由は、 【 自由度 】 に尽きると思いますが、

■ 焦点距離の自由度

■ 状態に対しての対応しやすさ

■ シチュエーションに対する柔軟性

などがあります。奥行きの自由度は、使てみると嘘のように楽しい機能なので、ないよりはあった方がいいですし、環境的に寄れない場合や広く撮りたい条件だと、焦点距離の自由度が高いほうがいいと思います。また、撮る時に、レンズの交換をすると状態が変わりそうな時に、焦点距離を変えて意図した状態で撮れる問利点はやはり強みと言えます。

この辺りがズームレンズの強みになりますが、キットレンズを持っている場合だと、暗いレンズと言う点を少し考えないようにして、明るい日中に光を見ながら焦点距離の変化と絞りの変化による写真の変わり方などを体感して、焦点距離と光と絞りの変化による表現力の多さを体感し、体験を通して何をすればいいのかを覚えると、そのレンズで足りない焦点距離やそのレンズにある自分が良く使う焦点距離を単焦点レンズで購入した場合にも対応しやすくなります。

写真や動画を学習をする場合、

■ 単焦点レンズ

絞りの自由度が高いので、被写界深度(DoF)の変化と

表現方法を学習する上で便利なレンズ

構造がズームレンズよりも簡素なので、描写が高い物

が多く、まともなレンズを購入すると、開放を使った表現

と、絞った時の被写界深度の深い表現まで再現できる

ので、表現をする時に何を見せるのかを考えた時、余

計な物をモザイクをかけて消すようなイメージで、主題

への視点誘導をするようなデプスによる視点誘導も含

めた表現方法を実践する事ができる。

■ 単焦点レンズ

焦点距離(VoF)の自由度が高いので、焦点距離による

【 奥行き感の使い方 】 を学習する上では便利なレン

ズ

焦点距離が変わると、平面的な画角だけでなく、光軸上

の 【 奥行き 】 も変化するので、単焦点レンズでは表

現できない 【 距離の圧縮・伸長効果による表現 】 を

学習する事ができます。

レンズの誇張効果は面白いので、超望遠デジカメのよう

な製品を買った場合、 【 寄れる 】 という考え方を少

し忘れて 【 被写体と背景の距離感 】 に着目して、使

用できる焦点距離を使ってみると、かなり面白いと思いま

す。

と言うよりも、 【 見た事のない世界を教えてくれる 】

はずです。レンズの特性は焦点距離によって変わりま

すが、ワーキングディスタンスを変えて使ってみると、

さらに面白いのでレンズの倍率が高いほど面白い光

学的な振る舞いを体感できるようになっています。

その為、購入する場合だと、ズームレンズでしょ運転距離の変化と使用可能な範囲の絞りを理解して、 【 マニュアル露出 】 とマニュアルフォーカスを覚えると 【 オールドレンズを買っても使えるようになる 】 ので、 【 基礎練習のような感じで撮る 】 とキットレンズでも知識と技術は身に付きます。単焦点レンズをいきなり買ってしまうと、

【 好きかどうかわからない画角の物を買う恐れがある 】

ので、できるだけ焦点距離の選択肢の広いレンズ構成で使ってみて、撮る物の傾向が明確になると、 【 必要なレンズ 】 が見つかります。この時になってからでも単焦点はいいのではないかな?と思います。少し難しいのですが、 【 撒き餌レンズ 】 の50mmや35mmのラインのレンズ(35mm換算でその辺りのレンズが比較的安価になっています。)で絞りの変化がしっかりした物を選んで使ってみると、絞りの変化を理解する事ができます。

キットレンズで被写界深度が浅くなる条件だと、フィルター径の合ったクローズアップレンズフィルターを追加してレンズの前に装着してテレマクロとかやってみると、キットレンズの標準ズームレンズでも嘘のように被写界深度が浅くなります。日用品だと、フォークを置いてそのフォークをパースが付くように奥に向かって抜けるように先端にフォーカスを合わせて撮ります。この時にしっかりとMFでピントを合わせて撮る事になりますが、クローズアップレンズフィルターで距離を短縮できる物を使うと、 【 テレ端でも信じがたいレベルで寄れる 】 ので、かなりぼけると思います。当然、これがWズームレンズキットの望遠ズームテレ端だと、何か解らないレベルでボケます。

これと同じように 【 接写リング 】 や 【 ドローチューブ 】 の名称で呼ばれている 【 マウントの間に入れて距離を延長する物 】 を使うとワーキングディスタンスが短くなるので最短撮影距離を数cm分だけ短くすることができます。併用すると被写界深度が浅すぎて使いにくくなることもありますが、マクロ撮影をしてみると被写界深度のコントロールは必要になるので、クローズアップレンズヂルターNO.3を2枚購入してテレマクロをしてみると標準ズームレンズでも焦点距離の変化を体感できます。

単焦点レンズの場合、これと同じ状態を通常の撮影で行えるので、それぞれのレンズには特性があるので、片方だけ使っても知識の欠損が発生する恐れがあるので、できれば両方使った方が知識を深めて技術を身に付けるうえではいいような気がします。

カ メラと視点

写真と動画についてですが、単焦点レンズの場合だと、被写体を中心とした状態で始点を変更すると、

■ カメラの高度(被写体から出る水平線からの高度)

■ カメラの仰角

■ カメラの方角

で決める事になります。写真や動画での場合、被写体を中心にした場合だと、被写体に対して光軸をどの向きから入れるのか?を考えます。

ただし、この状態だと、日の丸構図になるので、これを別の構図にする場合だと、位置をずらす事にあんりますから、ここで、平面的な軸移動の概念が発生します。つまり、水平で被写体を横に持ってきたり、引きと寄りでフレーム内の被写体のサイズを決める事になります。この

最初の条件が 【 俯瞰 】 か 【 アオリ 】 にいずれにするのか?を決める作業で、それと同時に、風景に対して非屋台がどう立っているのがいいのかを考える作業になります。そして、これに対して、フレーム内の被写体のサイズや構図を決める必要があるので、風景をフレーミングして、そこで被写体の距離を決めて最適な状態で撮るというのが出来ればいいのですが、この時に視点を探す場合、方角を決める必要があります。つまり、光と影の状態で考える事になりますから、自然光だと方角を考える事になります。自然光については、

で触れていますが、太陽は日周運動で向きが変わるのと、建物の向きは決まっているので、自然光でライティングを行った場合、光の当たり方は決まています。その為、その条件の中で被写体の位置を変えて光と風景の状態を決める必要がある訳ですが、同じ場所でも

■ トップライト

のように何中の場合だと、建物の場合、恒よりも奥の部分は影になります。これに対して、順光の場合だと、

■ 順光

■ 斜光1

■ 斜光2

のような変化が発生します。この光の条件が最適な状態で光をどの向きからっ光を当てて撮るのか?が自然光での撮影になります。

この場合、必然的に方角が関係してしまうわけですが、自然光の場合、

■ 北に向いて撮った時の逆光

■ 南に向いて撮った時の純光

が見込めませんから、帆の方角の建物は確実に発生しない光の向きが存在します。これが、風景で発生する 【 方角 】 の条件になります。

被写体を撮る場合、

のように光が当たっていて、ここから被写体をどう撮るのか?を考える事になります。この時に、カメラの6DoFとは別に被写体を軸とした仰角と方角が発生します。つまり、

のように何処から取るのか?と言う 【 平面的な円の上に存在する座標 】 を決める必要があります。ここから光軸と被写体が交わった点を原点として、仰角と方角を考える事になりますが、被写体が中心にある日の丸構図だとそうなりますが、そうではない場合もあります。

仰角の変化を与えると、俯瞰とあおりを使えますが、

■ 俯瞰

■ アオリ

のような構図を作る事ができます。単焦点レンズの場合、ドリーしか出来ませんから、

■ ドリー

のように寄る事ができますが、これを50mmから24mmに変更することはできません。ワーキングディスタンスが同じ状態で24mmにしてみると、

■ ワーキングディスタンスが一緒で24mm

のような状態になりますが、構図を変えると、

のような感じになります。俯瞰で撮った場合

のような感じになりますが、50mmにすると、

のように狭くなります。あと、背景のオブジェの高さも低くなっていますが、これが焦点距離の変化による距離の圧縮効果になります。平面的な画角だけに目が行きがちですが、奥行きもしっかりと変わっているので、トリミングで対応できない物の変化を見落とすとイメージングの根幹から抜け落ちてしまうので、 【 奥行きの変化 】 と言うトリミングでは対応できないような物が焦点距離の変化で発生しているので、それを踏まえてレンズの焦点距離を使い分ける事になります。この状態で始点を変更すると、

のようになりますが、ワーキングディスタンスを変更せずに120mmにすると

のような感じになります。ズームレンズだと、奥行きの変化を使った絵作りができるのと、その際にレンズ交換の必要性がないので、そうした点でメリットがあります。

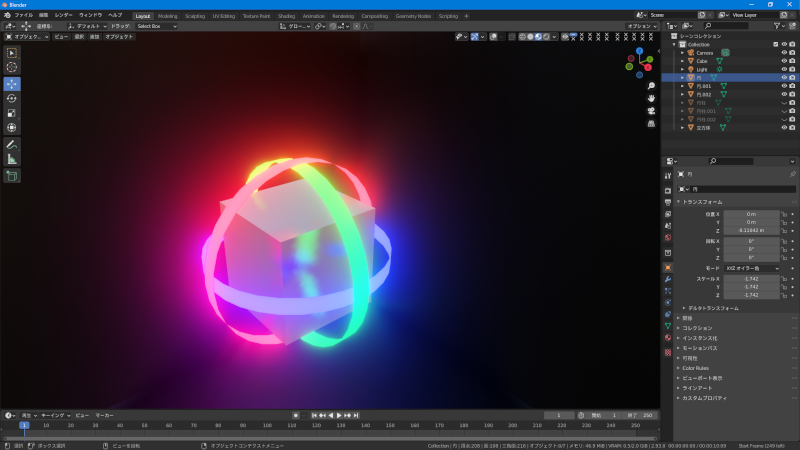

カメラの話ではなく、Blenderの話になりますが、このシーンを

のように黒締めして、ボリュームを入れると

のようになりますが、ボリュームもカラーランプで制御すると使いやすいので、

のようになりますが、ボリュームをカラーランプで調整すると、

なので、

のような言変化を入れる事ができます。そして、ハイライトの色を変えると、色温度が変わるようで、

のようになり、ハイライトの色を明るい色で偏らせると、

のように補色が強くなり、強さを弱くすると、

のようになります。こうしたシーン内の色もボリュームだけで変更する事ができます。

カメラを使う場合、写真の場合だと 【 視点 】 を作る事が必要になりますが、これは、今の自分の位置から見た物をカメラで撮るというセキュリティーカメラのような話ではなく、 【 光と影の状態を作って撮る為の始点を作る作業 】 になります。この時に光と風景の状態が出来たら、位置関係とフレーム内の状態を作る事になりますが、この時に、仰角を決めて撮る事になりますし、その時にワーキングディスタンスと焦点距離で構図を決める事になります。

基本的な考え方は、カメラの6DoFで構図を作る事なので、

■ 軸回転

の6つの自由度を組み合わせた

■ 6DoF

で決める事になりますが、高低差については、実際の撮影では撮影者の場所を変える必要がりますし、動画と写真では、被写体を基準にすることになりますから実際にはこのイメージと言うよりも、場所と方角と仰角と考えた方が解りやすいかもしれません。また、動画の場合だと、カメラワークで 【 被写体を基準に動く 】 物もあるので、カメラの6DoFとは別に被写体に追従するような条件で考えた方が考えやすい場合もあります。3DCGでは、コンストレイントなどを使うので、カメラワークをカメラの6DoFだけで作るのではなく、コンストレイイトを用いた方が便利な場合が多いのですが、基本的な物体の動きの自由度で考える場合だと、この6DoFを用いた考え方になります。

カメラで写真を撮る場合、レンズの焦点距離と構図で結果が変わってきますが、フレーム内の状態を作る場合には、環境と被写体と光の状態があって、それをどう言った視点で撮るのか?を考える事になります。この時に、見えている角度と方角で見え方は違ってきますし、距離によってどれくらいの範囲で収めるのかも違ってきます。この辺りは撮影時に考える事になりますが、同じカメラでも焦点距離が異なると、奥行きや画角が変わるので、同じ場所でも撮れる物が変わってきます。

自然光の場合、順光だと強くなり過ぎないようにする必要があるので、光の向きと状態をコントロールする事になりますが、この時に露出を決めて撮る事になります。オートで撮る場合だと、カメラ任せになるのですが、現在のカメラはiA(インテリジェンスオート)と言う機能があるのでカメラ側が状態を判断してモードを切り替えて撮ってくれるような機能もあります。写真だといい機能ですが、動画だと条件によってはモードが意図しない入れ替わり方をする場合もあるので、安定した撮影をしようと思うと、マニュアルで指定できるようにした方が確実な状態で撮影できるようになります。

カメラを買って試す場合だと、iAの性能を確認してみると、カメラの基本的な品質を知る事ができますが、どのカメラもそうですが、iAで撮る状態よりもはるかに高いポテンシャルを持っているので、マニュアルで撮影してしっかりと品質を詰めれるようになると、オートで撮るという選択肢がなくなります。

実 装機能を使う

カメラの場合には、色々なテイストがプリセットで用意されているので、JPEGでの撮影だとそう言った 【 テイスト 】 を反映して写真を撮る事ができます。

このテイストですが、動画もMPEGエンコーダーを通して書き出しているのでRAWではありませんから、多くのロッシーコーディックでの撮影を行う動画ファイルの場合、写真と同じフィルター類をそのまま使用する事ができます。

この機能があるので、 【 DVDレコーダーたBDレコーダーで切り貼りするだけの作業しか出来なくても、撮影時に映像の質感を決めて撮れるので映像の質感や効果を適応した映像を作れる 】 ようになっています。テイストについては、富士フィルムのカメラに実装されているフィルムシミュレーションもありますが、写真用のフィルターには色々な物があり、写真でなくては適応できない物を除外すると、実装されている殆どの物を動画撮影時に適応できます。

パナソニックの製品だと、コンパクトデジカメには、クリエイティブコントロールがあるので、ここで色々な質感を入れる事ができるようになっていますが、DVDレコーダーやBDレコーダーではカラコレはできませんが、 【 セピアで撮る 】 のような撮り方も現在のカメラの実装機能で対応できるようになっています。

コンシューマのカメラの場合、速度の変化とかは追加できませんが、

パナソニックのコンシューマの製品だと4Kライブクロップと言う機能があり

■ パン

■ ズームイン・ズムアウト

辺りは、G9でも実装されていましたが、これに

■ フォーカスの変化

をするような機能も実装されています。これは、プロ用の製品だと撮影時にフォーカスリングでコントロールして撮ればいいだけの話なので、特に実装する必要もありませんし、最初の二つも、カメラやレンズで行えるので、機能を実装する意味がないので、GH5m2などでは実装されていません。とりあえず、撮る時にどうにかしましょうというレベルの話の物が、そう言った動きに見える物が実装されているという感じになりますが、これも素材として記録できる物になります。

ちなみに、Panasoni Lumix DMC-TZ85でもトイポップやクロスプロセスを適応して動画が撮れる(と言っても、屋内照明で夜間に撮ると1/60だとISO 3200まで増感しないと撮れませんが...。)ので、そう言った撮影ができます。その為、オートの状態でシャッターを切っただけの品質とは全く異なる物を素材として撮れるので、レコーダーを使った切り貼りだけでも色々なテイストの物を撮れるようになっています。

とは言っても、PS4辺りでできるテロップを入れる作業や、iMovieなどでできる作業全般が全く出来ないので、レコーダーで編集をするという選択肢自体が現在では存在しないのですが、エントリー機や旅カメラのような製品でも、実装されたクリエイティブの機能を使うと、結構面白いフィルターが多く、どこのメーカーでも動画でも使用できるようになっています。

ちなみに、 【 PCで編集する人向け 】 や 【 プロ用 】 と言う条件になると、

■ 撮影時に最適にする

■ 編集時に最適化する

ので、パナソニックの製品だと、LX100には、クリエイティブコントロールはなく、質感のコントロール用のフォトスタイルしかありません。ただし、上位機種には 【 銀を乗せる 】 という機能があるのでフィルムっぽいざらつき感を追加する事ができるようになっています。この辺りも

【 撮れる物が異なる 】 事例になりますが、映像の彩度やコントラストなどは撮影前に確定できるので、オート以外の質感で調整した物を使って撮る事ができるようになっています。

元々、そう言ったプリセットが用意されているのですが、カスタムとは別に、個別にそうした物が用意されており、この設定をコントロールして、質感を変更することもできるので、プリセットよりもコントラストや彩度を変更した物を使う事も可能ですから、プリセット以外の質感で撮る事もできます。

こうした機能は16年以上前から使用できるようになっていますが、現在では質感を決めて撮れるのは 【 全てのメーカーの標準機能 】 になっています。各メーカーで名称は違いますが、そう言った機能を実装しているので、 最初にテイストを決めておいて、映像全体をそれで仕上げる事ができる ようになっています。また、疑似的にカメラワークを追加できる物もあるので切り貼りだけでもセキュリティーカメラのような動画になる事はありませんから、個人レベルで作れる物も色彩も考えて作れる時代になっています。

プロ用の製品の場合、 【 編集の段階で処理をする 】 のでカメラの内部処理で完結するような作りにするようなことはありませんから、クリエイティブコントロールのような物が存在せず、ツール側で処理をするワークフローになっていますから、カメラ自体にはそう言った機能はありません。また、プロ仕様の物だと、グレーディングや編集を前提とした作りになっているので、色彩や動きなどはソフトで作ります、カメラワークは撮影時に用意する物なので、カメラで行うので、内部処理ではなくカメラの操作で作る物なので、プロ仕様の物だと疑似的な処理は実装されていません。 【 プロのワークフローの場合、調整幅が広い物を必然的に選んでいく 】 ので、 【 LOG 】 と言う選択肢が合ったり、グレーディングやキーフレームやノードによる調整が存在する訳ですが、こうした 【 現実 】 を踏まえて考えると、 【 プロ用の機材を使えば、誰でもプロのような物を作れる 】 と言う事が間違いであるのは確かです。散財だけしても能力が上がる訳ではないので、能力の上がらない買い物依存症患者の間違いを真に受けない事が大事ですが、 【 機材が良ければ、何も知らなくても取れるというのは間違い 】 ですから、そう言った 【 機材自慢で自己完結している買い物依存症患者のような何かの間違いは耳を傾けない方がいい 】 です。

実際の話、いいカメラで凄いのが撮れている人は、スマホでやっても凄いのを作られていますし、そう言うスマホでの撮り方なども紹介していらっしゃるので、基本的な技術体系の知識と技術があり、機材の理解が出来ている人だとフツーに作れてしまうわけです。

【 弘法は筆を選ばず 】 という言葉がありますが、条件を満たさない物では撮影できない(動画や写真だと最短撮影距離が足りなくてフォーカスが合わないなど)ので、誰であっても、必要な物を撮る時には条件を満たしたものを選びます。これが 【 弘法も筆を選ぶ 】 と言う条件に該当します。いくら、弘法大師が達筆であったとしても、馬のしっぽに墨を付けて文字を書いてくれと言われたら、総力を挙げて断るはずです。なぜなら 【 筆はおろか、筆記用具ですらない 】 からです。

その為、 【 カメラであれば何を使っても撮れる 】 と言うのは、ショットの撮影に関してはノープランであるという事ですから、この状態でカメラを盛ってしまうと動画を撮ると取り流しをしてしまいそうな話になりますが、機材には目的があるわけです。特に、その目的に関連するのが、ボディーの機能になりますが、それと同時に、レンズの焦点距離も関係してくるので、キットレンズやレンズ一体型製品の場合には、この自由度を設けた設計になっています。その為、昔のフィルムのコンパクトカメラのような単焦点の構造とは異なり、撮る目的に対応できるレンズの自由度が存在するので、撮れる物も多く存在します。

写真の場合だと、フィルムの時代にはフィルターワークで対応するしか自由度がないので、色温度の面白い使い方をする場合には、環境光とは異なる色の光を飛ばして色をコントロールするなどの方法を用いる事になっていましたが、現在は何が撮れているのか?を確認しながら最適な物を撮る事ができます。あと、フィルムで数百枚の写真を撮る(ちなみに、タイムラプスやストップモーションアニメだとこの枚数だと1ショット位の長さにしかならないので、全く足りません。)場合だとフィルムだらけになっていたわけですが、現在は、メモリーカードだけで事足りるので、記録メディアを購入すれば、現像代なども必要なく、撮影時の質感を決めて撮る事もできるようになっているので、ある意味フィルムよりもランニングコストが安価でエントリー製品だと、撮る段階でフィルターを適応して撮影することもできるようになっていますから、自由度が高くなっています。

DVDレコーダーやBDレコーダーを使った場合の作業ですが、これは、編集機材と言うよりも 【 ゴミの出ないスプライサー 】 という位置づけなので、

【 裁断 】 + 【 貼り付け 】 + 【 フィルムの穴あけ 】

の作業を物理的に行わずデジタルで行っているような物になります。

フィルムの場合だと現像してリールに巻いてあるものが加勢した状態でなければならないので、完成品を確認しながらフィルムを送りと戻しを行いながら作業を行う事になるわけですが、DVDレコーダーやBDレコーダーもこれと同じなので、完成した映像の切り貼りしか出来ません。と言う事は、 【 テロップを入れる場合、ライブ配信を行うような機材構成でスイッチャーで素材を合成しないと映像制作が出来ない 】 と言う事になります。その為、 【 テープメディアを使っている時代のワークフローを踏襲すると、コストパフォーマンスとワットパフォーマンスが絶望的に悪くなる 】 での、通常は、こうした太古の昔の魏j痛体系を踏襲せず、現在の当たり前の方法を用いる事になります。

ただし、レコーダーはあるがPCやスマホがなく、レコーダーで素材が読めてCMカットが可能と言う条件だと、スプライサーでの編集作業と同じですから、クリエイティブコントロールやフォトスタイルで動画の撮影時のテイストを決めた状態でシーンを撮り貯めて行ってそれを、子レーダーで切り貼りするとこう言った条件でも編集はできます。

ただし、テロップやエフェクト類は後処理出かけれませんから、スマホやタブレットのアプリや、PCで使用できるツールでの作業ができる訳ではありませんが、 【 スプライサーで切り貼りするのと同じような条件でも、セピアやモノクロやクロスプロセスの色調を使った物を撮影して、映像内で切り貼りして、DVDやBluRayで記録する事ができる 】 訳ですから、 【 エントリー製品だとカメラとレンズのテイストと言う言葉に踊らされない方がいい 】 のは確かです。

エントリー製品のデジカメやエントリー製品のミラーレスなどを購入された場合、こう言った 【 フィルター 】 や 【 質感の設定 】 の項目は、多くの製品で用意されていると思いますし、編集環境がなく、スプライサーと大差がないような物で編集しなくてはならない場合だと、カメラ側の機能を使うと撮って出しの物を繋いだだけのような物とは異なる映像を作る事ができます。

レコーダーでそう言った状態ですから、PS4のShareFactoryについては、コンポジションが可能なので、フィルムで言うとオプティカルプリンターで行っているような処理ができるようになっているのですが、こうした機能よりも、iMovieや編集ソフトのほうができる事が多いのでスマホやタブレットのほうがShareFactoryよりも自由度は高いです。

ただし、ゲーム実況動画を作る場合だと、PS4だけで完結するので、そう言った意味では、ゲーム機を買うだけでYouTubeにアップできる物を作れてしまうので編集を体験してみたい人にはいい機能かなと思います。PCがある場合だと、MACだと、iMovieがありますし、WINDOWSだとビデオエディターがありますから、編集ができる状態になっていますが、OSSのツールや、DavinciResolveのように無償で凄いのもありますから、そう言ったツールを使うと更にできる事が増えます。

その為、編集環境がある人だと、カメラワークや構図や露出などのように撮影時に確定させておくものはそのまま撮りきっておく必要がありますが、色の方向性や、キーフレームによる制御や素材の合成などについては、編集時に行う事になります。

パナソニックの製品のように、疑似的なカメラワークが存在している製品(パン、ズーム、フォーカス)がある場合、構図などを考えて使う事になりますが、素材レベルで作れる物も多く存在します。

個人レベルでエントリー製品を使う場合だと、こう言った機能を使って行った方が間違いなく作る物の自由度が増えると思いますが、やっていくと 【 速度の調整が出来ないので不便 】 と感じてくるはずです。こうした処理は、実際にカメラワークで行った方が良かったり、疑似的な処理だとキーフレームで行った方がいいので、意図した動きを作りたい場合には、撮影技術や編集技術が必要になってきます。

そう考えると、プロ用の機材だと、 【 撮影や編集で行う物 】 をわざわざ実装する必要がないので実装されていないわけです。そして、色調については、どのツールでもコントロールができるので、調整幅を広くした物を選ぶと自由度が高くなるので、 【 ソフトで行う 】 事になります。

そうなると、 【 いかに調整幅が多く、情報を多く残すのか? 】 と言う事が重要になるので、色深度が深く、色空間の広い映像ソースが使用されることになります。その為、コンシューマのカメラとシネマカムでは目的が違うので、

初心者だとエントリー製品で、マニュアル機能が拡充している

製品の方が使っていて楽しいと感じる

気がします。現在は、スマホのカメラアプリですらマニュアル露出ができるのですが、正確なDoFやVoFをコントロールしようと思うと、当たり前なカメラを使う必要があります。その為、スマホはガジェットでしかなく、突き詰めていくと映像製作に使えるような機材ではないので、全く異なる物になります。