先日は、回路の試作品を作ってみました。そこで、隠し作業台や焼却炉を作りました。

■ マインクラフト : 試作品 【 マイクラ : 機構・回路 】

前回に引き続き、今回も回路の事を書こうかなと思います。

観 察者とクロック回路

回路を小型化する場合、観察者を使うと小型化できますが、観察者を使うとクロック回路を作る事ができます。有名なのは、向かい合わせたもので、ここでも紹介しましたが、

のようにしても速度は出ませんが、クロック回路になります。その為、

のような作りにすると、アイテムエレベーターのクロック回路を5x2のサイズで作る事ができます。

ト ーチの焼き切れを使ったクロック回路

クロック回路だと、

のほうが速いです。これは、

のようにトーチの焼き切れを使った物で、

のようにピストンでブロックを押し出す事で、クロックする仕組みです。このピストンを、

のようにインベントリチェックで検知して、その信号でピストンを制御しています。

ピストンで押し出されたブロックは信号が伝達されるので、その信号をリピーター経由でトーチタワーに送ります。すると、その横のドロッパーが上にアイテムを送るので、アイテムが上に移送されます。

この構造だと、下にあるチェストにアイテムを入れると、アイテムエレベーターで上のチェsとに送る事ができます。現行版だと、水流エレベーター方式と、昔から存在するこの方式があります。あとは、ブロックを通過させる方法がありますが、ドロッパー方式はインベントリがあるのでアイテムはドロッパー内に維持されるという特性があり、水流はアイテム化しているので、詰まってしまうとアイテムの消失時間を過ぎるとなくなります。とりあえず、この回路は、

のような構造になっていますが、サイズは大きくなりますが、比較的低コストで作成できます。ちなみに、水流エレベーターにした場合、ドロッパーとトーチの数を削減できますが、サイズが少し大きくなります。

今 日の試作品

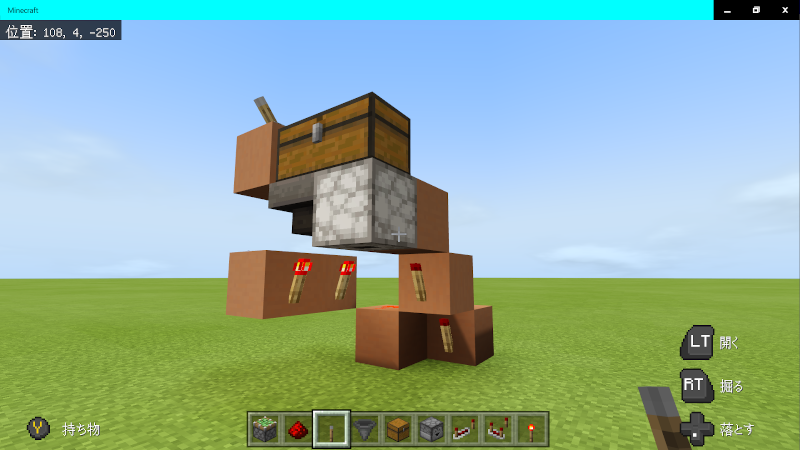

先日は、焼却炉を作りましたが、今回も作ってみました。今回は、

のような小型でコストが安い物を作ってみました。クロック回路は、

のようにトーチに焼き切れを使っています。アイテムは

のように大きなチェストに入れ、そのアイテムがドロッパーに流れる仕様になっています。そして、上にはレバーがアリアスが、その下には、

のようにワイヤーあ繋がっており、その信号はクロック回路にも繋がっています。ワイヤ―の起点はNOT回路が二つ並んでおり、右側はクロック回路のコントロール用で、左側はホッパーロック用になっています。

この信号を見ると、同じ状態ですから、ホッパーロックの解除とアイテムの射出が連動しており、この状態だと、回路が止まっているので、大きなチェストにアイテムを入れた場合、レバーを引くまでアイテムの状態を確認できる作りになっています。

のようにホッパーの下には、NOT回路がありますが、ホッパーは信号を送るとアイテムの位相が停止するので、この状態にすると、チェストの挙動はホッパーが刺さっていない時と同じ状態になります。

もう一方は、

のよにNOT回路経由で、クロック回路のワイヤーに繋がっています。これで、クロックと止めています。この回路は、上のブロックを移動させるか、クロック回路に信号を流す事でコントロールできますが、ねんちぇくピストンはコストが高いので、レッドストーン松明で信号を送って止めています。あとは、溶岩のプールを作るだけですが、

この状態でもいいのですが、これだと別の場所に飛んでいくこともあるので、

のようにドロッパーの前面に溶岩の層を作ると確実にアイテムが消えますし、直で焼けるのでエンティティーの残る時間を短縮できます。

建 物と回路

このクロック回路ですが、

のような構造にして、

のように二か所から信号を引っ張る事ができます。これに、

のようにホッパーを敷いてホッパー付きトロッコを走らせて、

のように上に大きなチェストを用意して、ホッパーを繋ぎます。そして、

のようにすると、二つに統合できます。更に、

のようにすると、一つのチェストから入れたアイテムを多重分岐して排出することができます。

こうした回路ですが、回路のスイッチが下にあるので、

のように上投げると、アイテムの投入口と移送用の寝具のコントロールを同じ場所で行えるようになります。この信号を、

のようにすると、

のようなレイアウトにできます。この状態だと、

のような感じで、実際にプレイヤーに見える場所には回路は存在しなくなります。これが地下埋葬式の利点ですが、処理を行う機構を下方向に差があるように配置すると、景観を壊さずに回路を設置することができます。また、アイテムを入れて動かす場所も

のような感じになります。回路が見えないように周囲を囲むと、

のようなサイズになります。とりあえず、

のような感じになります。とりあえず、上の箱ものから

のような回路があるように見えないので、地下に埋葬すると巨大な回路でも景観を破壊せずに済みます。あと、回路の構造上、壁にすると穴が開いて回路が見えてしまう場所もありますが、その場合、見える場所だけ塞いで周囲を別の物でデザインとして使うと、違和感がなくなります。例えば、

のように階段にしてしまう方法です。一か所だけ何かのブロックで隠さなくてはならない場合、階段ブロックはフルブロックを使ってデザインの一部として使うと違和感のない状態にできます。とりあえず、数過疎ほどフラットにできない場所のある構造物ですが、

のような感じにすると突出部分が気にならなくなります。

M inecraftのプレイ環境

■ Core i5 650

■ H55M-Pro

■ DDR 1333 2GBx2+1GBx2(DUAL CH)

■ Quadro K620(PCI Express x16 【GEN2動作】)

■ SATA HDD

■ WINDOWS 10 x64 (1909)

■ MINECRAFT BE 1.14.20

(*)ESBE_2Gを使用しています。

シェーダーパックを使用していますから、バニラの

画質ではありません。

(*)このワールドは試験的なプレイをオンにしているの

で通常のワールドとか挙動が違っている可能性も

あります。

【 画像制作で使用したソフト 】

■ GIMP 2.10.14