マクロ撮影をする場合に被写界深度が浅くなる傾向があるのですが、これはワイドマクロでもテレマクロでも発生する内容と言えます。

特にマクロの場合、撮影倍率を高くするほど被写界深度が浅くなるので、絞りでデプスコントロールを行う必要があります。

先日、

■ Lumix DMC-TZ85で今日も撮ってみた。(昆虫注意)

にて、

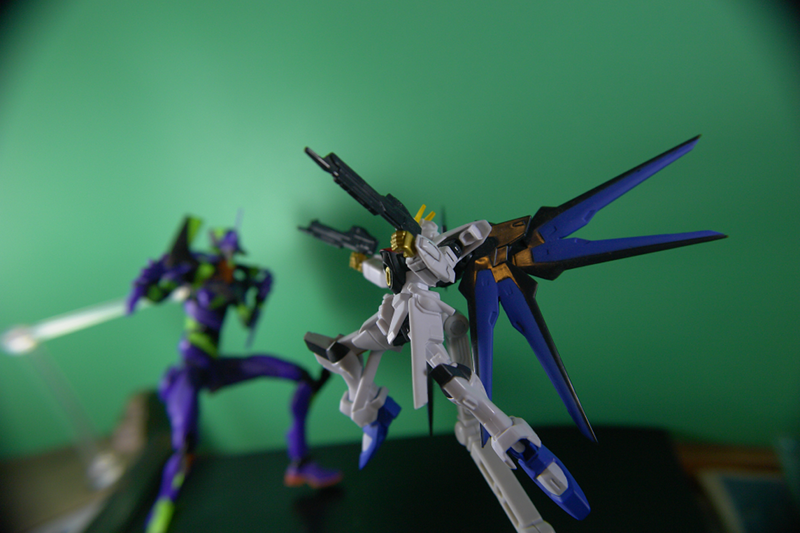

な感じのを掲載しましたが、これは、Lumix DMC-TZ85を使って撮影したものですが、433mmの焦点距離で、絞りはこのカメラの最大値のF8で撮影しています。その為、1.2m位先の同サイズのフィギュアが距離の圧縮効果でサイズが大きくなっています。つまり、APS-Cサイズのセンサーで300mm相当のレンズを使って撮影した場合、35mm換算の焦点距離は450mm(キャノンは1.6倍になrので480mm)になりますから、大体これに近い距離の圧縮効果が発生します。

つまり、マクロの場合だと、焦点距離が長くなると、小型センサーでF8間で絞っても最短撮影距離に被写体を置いてマクロを行うとここまで背景はボケます。ただし、この写真を見てもらうとお気づきかと思いますが、相当な距離の圧縮効果が発生します。

あと、大型センサーでのマクロだとどうなるのか?ですが、これについては、以前、

で撮っていますが、

のような感じで撮れます。このカメラのレンズは、T*の24-120mm相当の物(なんですが、APS-Cなので、実際のレンズの焦点距離はそれよりも小さな数値になります。)

以前も書きましたが、これは120mm位のサイズの被写体なので、マクロ撮影をすることになりますが、焦点距離が短い場合でぼかすというのもありますが、同じことを行った場合に描写が結構異なります。

あと、これとは別に

■ マクロやってみた(SONY CyberShot DSC-R1使用 )

にて、

のような感じで前ボケにした感じで撮ったものがありますが、実際にマクロを行うと24mmと120mmでこんな感じになります。

そして、倍率を上げるとさらに被写界深度が浅くなると書きましたが、クローズアップレンズフィルターを用い当た場合、ワイド端では

のようにケラレが出始めるわけですが、テレ端になると、

のような感じで距離の圧縮効果がものすごいことになります。

マクロを行う場合ですが、被写界深度を浅くする撮り方というのは複数ありますが、通常は

■ 大型センサー

■ 単焦点レンズ

の組み合わせで撮るというのがスタンダードな方法ですが、この方法だと、解放側で最短撮影距離に被写体を置くと背景はボケますし、構図の作り方で言うと、最短撮影距離でない場合だと、被写体と入り込む背景の距離を遠くにするほど背景はボケてくれます。主に、フォーサーズでノクトンのF0.95のレンズとか中一光学のF0.95を用いてMFで撮影する場合に、背景との距離関係も考えて撮ると嘘みたいにぼけてくれますから被写体の後ろの物の距離関係も頭に入れて撮るとっぼけのコントロールができます。特に、地面が入らないバストショットよりも寄った構造の場合だと、そうしたコントロールが可能になります。

APS-C以上だとフォーサーズよりも被写界深度が浅くなるのでF1.4でも結構背景をボカすことができますが、この辺りの製品だと50mm F1.8のラインの製品やシグマの30mm F1.4(Artが絞り羽根の枚数やレンズの枚数が増えているので選ぶ場合はArtのラインを選択されたほうがいいかな?と思います、周辺の状態の改善されているので、前の製品の悪評部分は改善されています。)などがありますから、こうしたレンズを使う場合、最短撮影距離の位置に被写体を置いて、同じように背景を遠く伸ばしにある条件で撮影すると、背景は大きくぼけます。

フルサイズの場合だと、キットレンズでもワイド端の解放側で撮影すると、APS-Cで考えると、F2よりも明るい状態で撮るイメージになります。被写界深度も同じF値のレンズの場合、フルサイズのほうが浅くなります。つまり、被写界深度を深くする場合には絞るしかないのですが浅くするだけだと明るいレンズ選択するだけで対応できます。

その為、マクロ以外の条件で被写界深度を浅くする場合だとこの二つが度の撮影でも当てはまります。これと同時に、先日書いたように焦点距離が長くなると小型センサーで絞りを入れても背景は大きくぼけてしまいます。1/2.3型でこんな感じですから、APS-Cやフルサイズだとボケの量は増えます。

これとは別に、今回紹介したように、マクロを行うと被写界深度が浅くなり、マクロ撮影時の倍率を上げると被写界深度はさらに浅くなります。気軽な物だとクローズアップレンズフィルターがありますが、これとば別に、

■ フォトマクロレンズ

■ リバースレンズアダプター

■ マクロフォトレンズ

という選択肢もあります。マクロフォトレンズには5倍というものすごいものがありますから、センサーサイズの空間の世界の1/5の物撮れてしまう訳ですから物凄いことになります。つまり、35mmx24mmの等倍ということは、3.5cmx2.4cmの範囲をフレームいっぱいに撮れるということですから、この1/5となると、7mmx4.08mmの世界を切り取れるわけです。

当然、ここまで寄ると被写界深度は浅くなってしまいますから絞り込まないとダメですが、高画素製品で撮影すると相当ディテール感の高い写真が撮れます。エクステンダーを付けると絞り値が倍率分増加する(ので、x1.4だと撮影時の絞り値が1.4倍になりx2だと絞り値は2倍になります。)のですが、倍率を高くすることも可能です。

とりあえず、マクロフォトは

■ フリーアングル雲台

■ 三脚

■ マクロスライダー

必要になりそうですから別途用意するものが多くなる傾向がありますが、倍率を高くできます。

こうした撮影の場合には、嘘のように被写界深度は浅くなるので、注意が必要です。あと、フォトマクロについてはマクロ専用レンズなんド絵風景が撮れるとかポートレートがと得れるとかのレンズではないので、顕微鏡を購入するるようなイメージで導入するレンズになります。

とりあえず、後処理によるデプスコントロール(これが傾向と学習でAIが覚えたものを適応するような処理がスマホでは実装されていますが、結果的にこういうアルゴリズムも学習対象である元の写真が必要なので、精度を上げていく過程においては高精細な写真が撮れるものが存在しないと度にもならないわけです。つまり、学習を行う上において現状よりも破綻しない条件を想定すると、高精細なサンプルの傾向が必要になるので、ニューラルが使えればDLSR製品がなくても大丈夫というのは、オカルトが過ぎる間違いです。というのも傾向と対策を立てるとしても写真のアルゴリズムを作るのに光学系以前い物理法則から怪しいのがそれを行ってもまともなものが作れないのと全く同じです。その為、AIと写真の双方が分かっていないのが得体のしれない間違いを吹聴していることがありますが、最終的に比較対象は高精細なものですから、世の中の仕組みから考えても高精細なカメラがなくなるわけではありません。)が可能になっていますが、物理法則に基づいた振る舞いでの被写界深度の変化はそんな感じで発生します。

あと、ボケというのはフォーカスアウトをしたバイアに発生するものですから、

のように超望遠域でフォーカスアウトをすると1/2.3型センサーでもこんな感じで玉ボケが出ます。

つまり、ピンボケというのは、フォーカスの位置が明々後日な場所に行っているので主題となる被写体にフォーカスが来ていない状態なんですが、

は背景はボケていてもフォーカスは手前の被写体にしっかり来ています。つまり、フォーカスが来るべき位置に存在する場合、ディテールが出るのですが、そこから外れるとフォーカスアウトするのでピントが来ません。つまり、ピンボケというのは本来主題となる被写体にフォーカスが来ていない状態の事になります。

まぁ、この辺りのボケとフォーカスの内容については、現在のスマホが意図的に後処理でフォーカスコントロールのできるZバッファ付きの画像を用意できたり、ニューラルで傾向を覚えていてニューラルコアが画像処理でデプスをコントロールする時代ですから、そのあたりを考えると、この辺りの内容で誤認する人の数も減っているとは思いますが、被写界深度の変化というのは、そうした条件で発生します。

■ Appendix

HighSpeedEXILIM EX-ZR100ではスーパーマクロという機能があり、42mmの焦点距離で相当寄れるのですが、このモードだと、Lumix TZ85の液晶を撮影した場合に

のように撮れます。ちなみに、これはドットバイドットなので、このドット数でこの状態の質感になります。と言っても、偽色が結構出ていますが、現行の製品だとタフネスデジカメとかがこうした極端な寄りが可能な製品が存在していて、Tough TG-5の顕微鏡モードもそんな感じで寄れます。ご存知の通りカシオはデジカメから撤退しましたが、結構前からこういった機能を実装したデジカメは複数出ています。

この処理はデジタルズームではなく工学系で寄れるのでカメラの性能だけで撮るような感じなのでデジタルで無理やり拡大したような画質の劣化はありません。