クロスプラットフォーム対応でKidle版(というか、現在のFireタブレット版)まである

■ VideoPad

http://www.nchsoftware.com/videopad/jp/index.html

ですが、操作性はAndroid版もPC版もよく似ており、トラックのつか板が異なる程度で、素材の追加からエフェクトの操作をするなどの流れは大体似ています。基本的に、トーキーの動画の場合だと、オーディオトラックとビデオトラックが同時に配置されるのはどのソフトも同じですが、そこからトラックを追加する場合に、少し見えにくい作りになっているのがデスクトップ版かなと。基本的にトラックは追加できるのでフツーにフレーム編集をトラック別に行える仕様になっています。

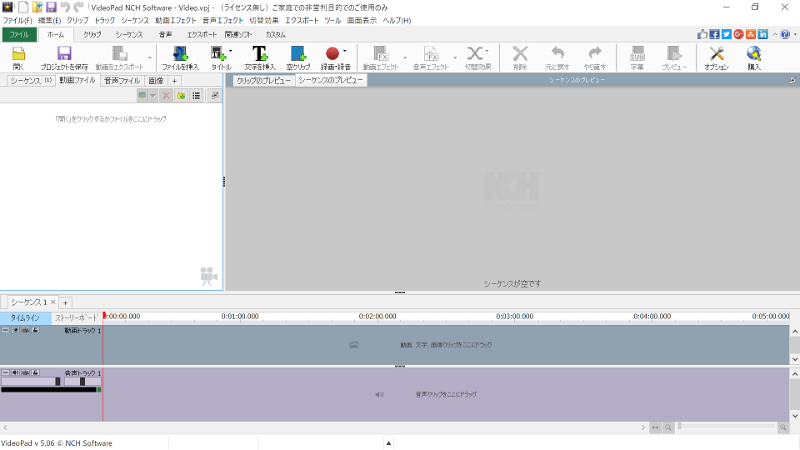

まず、新規でプロジェクトを作ると、

な画面になり、左側のペインに映像、音声、画像のタブがあるので、該当する素材のタブを開いてそこにドロップすると素材を追加できます。

な感じで素材をドロップすると、選択されている素材の表示がされます。

また、プレビューウインドウ上部のタブによって、クリップなのか、もしくはシーケンスなのかの変更が可能で、シーケンスの場合だとトラックの合成まで反映したもので表示されるわけですが、クリップを選択をすると素材のトリミングが可能になります。また、素材を追加すると

のように読み込みが開始され、オーディオ素材の場合も

のように素材のプレビューが優先して表示されます。映像全体で見る場合には、シーケンスに変更することになりますが、素材を追加した後にな感じで、オーディオエフェクトを加える事も可能です。

映像を追加すると

な感じの表示になるのですが、トラックは畳むことが可能で、

のように畳むと、追加用のトラックが表示されます。

ここに素材を追加すると、PinPなどが可能になります。とりあえず、上位トラックに

のように素材を追加して、エフェクトを加える事も可能ですが、拡大縮小や位置変更などはトラック上のFXボタンから呼び出す仕様なのでエフェクトのを追加して縮小をかけると

な感じになります。更にエフェクトを追加して位置を変更して

な感じにすると

のようなPinPの動画が出来るのですが、これもトーキーの素材だとそのまま音声の入った状態のPinPが作れますから、タブレット端末やスマホでアプリを使って作業をすると煩雑な作業になる2つの素材の音声入りのPinPがこの作業だけで可能になります。こうした内容を見てみるとスマホやタブレットで利用できる動画編集アプリは同じことをするとしても無駄な工程が多く発生する傾向があります。

このソフトですが、

な感じでビデオエフェクトも多数実装されているのですが、実は、スマホヤタブレットアプリ版でも同じ数のビデオエフェクトとオーディオエフェクトが実装されています。そして、スマホヤタブレットで利用できるアプリ版のVideoPadでもPC版と同様に単一のクリップに対して複数のエフェクトをかける事が出来ます。

ただし、トラックの取り扱いがPC版とAndroidやiOSのアプリ版では異なっており、PC版は前述の通りでトラックに素材を配置し、その管理はトラックの並びで変わってくるのですが、アプリ版はオーバーレイトラックが一本でそこにドロップをした素材が上に順次重なっていく仕様になっています。その為、画像素材だと素材の座標が重なっていなければそのまま表示させればいいので、そうした素材をドロップするだけですし、PinPを複数行う条件だと、PinPが重なるような配置はしないので、トラックの前後関係はこうした場合は関係しませんから、表示する動画素材を最初の物と次の物で1秒程度遅らせてトラックを配置させておくと、PinPの整合性が撮れておらず最初からやり直す場合であっても調整が効きます。そこで調整を入れてから、最後にPinPの表示が始まる場所で全てのPinP素材の頭を合わせればいいので問題は出ません。PC版の場合は、トラック自体が独立しているのと、

■ オーバーレイトラックのサイズはパーセンテージで指定可能

■ 位置に関しては数値しても可能っだが、プレビューウインド

ウ上で素材をマウスでドラッグして直管的に素材の配置を

変更する事が可能

なので、PinPを行う場合もそうですが、そうした素材が複数混ざっる場合も素材の管理と調整において融通が利きます。

ここまで書くとお気づきかと思いますが、

DSLR製品にショットガンマイクを付けてうp主の映像と音声を記録して、ゲームはキャプチャー製品で記録しておき、それをPinPでぬしの映像を入れて、ゲーム画面もキャプチャーして使うようなやり方をする場合だと当たり前のそうした構造の映像を作る事が出来ます。

こうしたPinPも、小窓に入る部分がうp主の映像だと、マイクラの実況映像と同じ構成になる訳ですが、そうした動画が

■ キャプチャー製品で記録した動画

■ カメラで撮ったうp主の映像

■ マイクで入力したうp主の音声

で構成されているので、素材をメモリーカード経由やUSB経由で持ってこれる場合だと、うp主とゲーム画面の取り扱いは今回の方法で可能になりますし、当然のように、実況の音声を別撮りする場合だと、映像と実況がずれていない状態にした後に、カメラに記録されている音声を参照して波形を合わせればカメラ実装マイクよりも高音質の物を作る事が出来ます。部分的なカラーエフェクトとかをかける場合は、市販のソフトだと、マーカーを打って範囲を指定し、その間だけカラーエフェクトがかかるような状態にするわけですが、現在のソフトでは、そのマーカーを調整してかかり具合の推移を指定することが可能になっています。こうした処理はレイヤー型のコンポジットツール(After Effectsなど)ではお馴染みの操作方法ですが、PowerDirectorなどでもそうした処理の仕方になっています。ある種DAWのオートメーションのような感じでFXのかかり具合を時間軸で調整できるようになっているわけですが、そうした機能がない場合だと波形編集ソフトでFXを使って音作りをするように、スライスでFXnおかかる部分だけを切り出して、その場所に同じ状態でかかるFXを指定するという方法を用いることになります。

PC版はアプリ版と異なりクロマなどの持つかっるので色々できるのですが、PinPのやり方を見てもらうと、PCの場合だと物凄く簡素な処理でそれが可能であることが解ると思います。これが複雑な処理になると、これ以上に作業工程の差が出てしまうので、iOSやAndroidのアプリで全ての作業をしようとすると品質が同じで作る物が同じでも作業工程だけが増えてしまうので、作業に無駄な時間を浪費してしまう事になります。その為、【 PCを選択して速度の出るマシンと当たり前に作業が可能で、アーキテクチャにカスタマイズされているソフトウェアの構成のほうが作業しやすい 】わけです。

とりあえず、VideoPadは少し特殊なトラックの並び方をしていますが、クロマ処理も可能なので、iOSやAndroidのアプリを使って作業するよりも自由度が高くなっています。