新書はいつも目を閉じて選ぶのですが、今回はかなり面白いものを選んだ気がします。

読者の皆さんにはペットはいますか?

私は昔ウサギを飼っていましたがついに意思疎通をすることはありませんでした。

犬や猫は比較的意思の疎通を実感すると思いますが、言語がしっかりと伝わっているのかはよくわかりません。

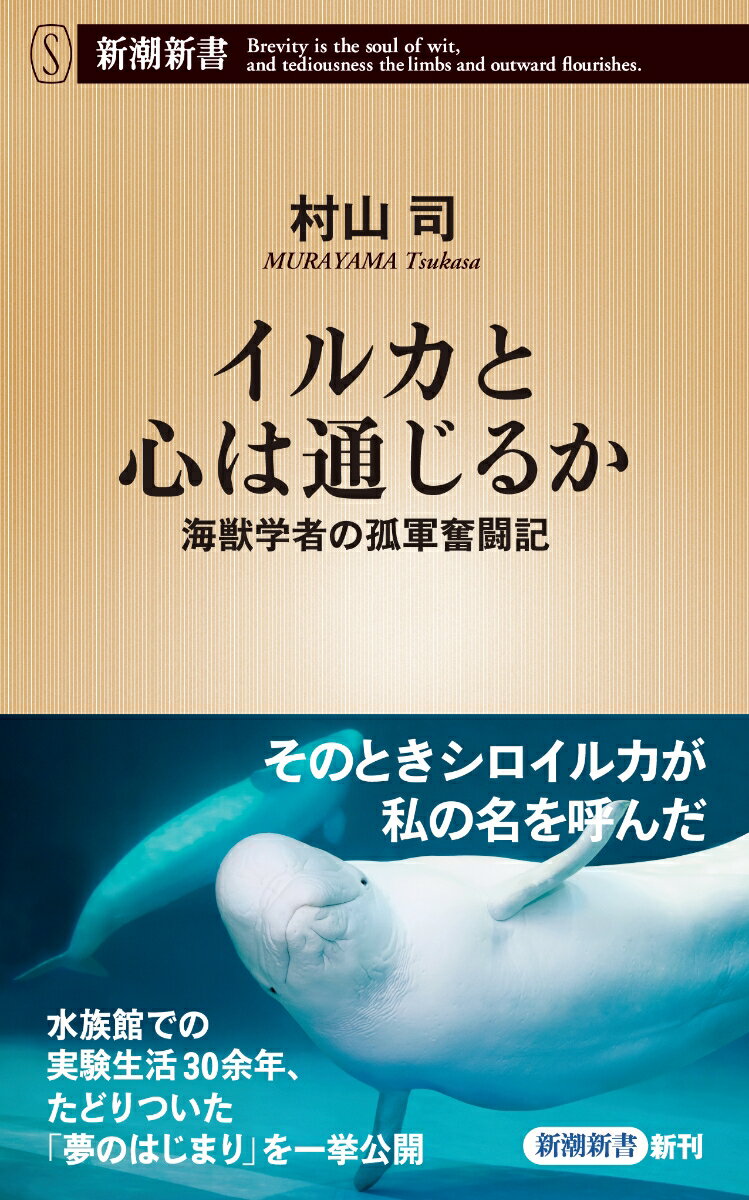

そういった意味で今回の本ではイルカとのコミュニケーションを人生をかけて叶える著者の努力が垣間見えました。

みなさんは鴨川シーワールドのシロイルカ、ナックをご存じでしょうか。

今回の本の主人公イルカともいえる彼は人間の言語を真似することができます。

そんな彼の紹介の中で最も感銘を受けたのは三段論法を理解するということです。

AならB、BならCが与えられたとき、AならCを導くということですが、人間以外の生物がその思考を持つというところに驚くとともに、それを確かめる科学者の努力が素晴らしいと思いました。

ナックくんのすごさはこれにとどまらないのでぜひこの本を読んでほしいところです。

しかし、イルカのすごさもさることながら、科学の徹底した実験環境を作る大変さを理系学問を学ぶはしくれとして実感しました。

お金にならないことを研究する人の肩身の狭さにも触れられるので、共感できる方は多いと思います。

最後に、面白いと思った話を1つ紹介します。

海にすむ生物の中で、魚類は尾びれが地面と垂直に、ほ乳類(イルカなど)は水平になっています。

これはなぜでしょうか

この水平になっている理由は1度地上に進出してから海に戻るという進化を遂げた過去にあります。

陸上では足を前に出す動きをするので、海に戻ってもこの足の前後運動は変わりません。

このとき尾びれに進化する後ろ足は、前後運動で最も推進力を得られるように進化します。

その結果地面に対して水平に尾びれが広がるわけです。

この話を聞いて、多角的な視点で考えることの面白さを培いました。

今日は以上になります!

ありがとうございました!!