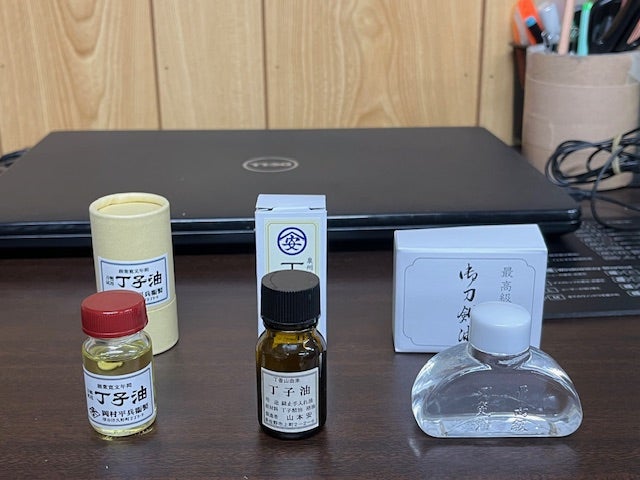

先日お客様から、山本安右衛門の丁子油について「純度100%ですか?」と言った感じの質問を頂きました。

しーかーしー、刀に塗る丁子油は基本的に椿油と丁子の精油を混ぜたものなので、どう回答して良いのか、少し困りつつ、スタッフの一人が、丁子油そのものが合成なので、100%

と言う表現はなじまないと回答してくれました。

ただ、丁子油について、過去に詳しく説明した事が有るのでその記事を参考にしてもらおうと思います。

この時のお代は「丁子油と鉱物油」にしていました。

平たく言うと、植物から撮った油かそれとも石油から作った油かと言う違いになります。

どちらも一長一短ありますが、最近では日本美術刀剣保存協会なども鉱物油や更に化学合成したオイルに変わっていってるようです。

私の場合、お店で扱っている刀は、丁子油を使い、居合の稽古に使う刀は鉱物油を使って居ます。

一般に、丁子油は高価で鉱物油は安いです。

ただ、丁子油もそれほど大昔から日本にあったと言うわけでは無いようです。

けいはんな小さな博物館の山本先生によれば、丁子油が普及したのは、江戸時代の寛永年間だそうです。

山本先生は、油研究家で、最初は、香る薬油として普及したそうです。

丁子自体には、抗菌、鎮静、痛み止め、等の効能があるそうです。

ただ、こういった丁子油などの輸入によって銀が海外に流出することを憂いた、長崎奉行の牛込駐左衛門と言う人が、通訳の6名に作成方法オランダ人から習わせたことが国産化の始まりと言われています。

そしてそれが泉州堺で大きく発展し、幕末には6件が独占的に丁子油を製造していました。

その1番古い家が現在も続く岡村家だそうです。

植物系の油は、酸化し固まってしまうのが難点ということですが、唯一固まらないのが椿油だそうです。

なので、椿油と丁子の精油を組み合わせたものが、一般的に普及している丁子油です。

そして長年使われてきた丁子油ですが、昭和の中頃になると鉱物油にとって変わられることになります。

丁子油という名前は使っていても、鉱物油を入れているものも多いのが現状かと思います。

植物性油は酸化するので定期的に塗り替える必要があることから、鉱物油 流動パラフィンや化学合成油の使用も増えてきています。

時計油 置換油 金管楽器バルブオイル シリコンオイルなどです。

例:「太田勝久謹製 丁子御刀油」 流動パラフィン+丁子油

鉱物油などは、酸化せず利点が大きいのですが欠点もあります。

1 オイルの染み込んだ白鞘は削り直し、貼り直しが出来ない。

刀を保存する白鞘は 刀が錆びたりすると割って中を掃除して、また続飯で貼って使うものなのですが、それが出来なくなります。

2 拵の塗りを剥がす。

植物性油でもあることですが、置換油などは浸透性が良いのでなお顕著になります。

3 時代による証明を受けていない

植物油での手入れは数百年の実績があるのですが、それが無いため危険性がないとは言えないですね。

では植物油に利点が無いかと言うとあります。

1 まずは時代の証明

長年使われています。安心ですね〜。

2 脱酸素剤としての働き

オレイン酸(植物油に多く含まれます)は脱酸素剤としての働きがあり、機密性の高い白鞘と合わせ 酸化(錆び)を防ぎます。

3 水分の除去

植物油には金属表面から水分や塩分を巻き込んで除去する働きがあるそうです。

以上、これらのことから 研ぎ上げたばかりや触った刀身はしばらく植物油で手入れをして、安定してからオイルに変えるのが良いとされます。

(けいはんな小さな博物館の山本先生に教えて頂いた事と、長船刀剣の里で活動されている金工師の片山先生のブログを参考にさせていただきました。ありがとうございます。)

時代なりの減りは有りますが、なかなかに力強く、凄みを感じさせる一振りです。

地肌も刃文も綺麗で鑑賞に良いお刀ですが、何とも斬れそうな雰囲気に包まれています。