最近、手紙を書いたことはありますか?

私が最近、手書きの手紙を出したのは、1月に急逝した親友の奥様あての、お悔やみの手紙だった。

今日のテーマは、年老いた母親から子供たちへの手紙だ。

( 私が時々使う写真の万年筆は、銀行を退職した時に娘たちから贈られたものだ。)

私は還暦を迎える直前に、高齢者福祉に特化した社会福祉法人に縁あって転職した。

千葉県市川市とその周辺の鎌ヶ谷市や習志野市で、特別養護老人ホームやデイサービスセンター等を運営する法人だった。

約6年間勤務して退職したのは2013年5月だったので、リタイアしてまもなく5年になる。

退職する数か月前、「香椎さん、樋口了一さんが歌っている “手紙 ~親愛なる子供たちへ~ ” という歌、ご存じですか?」と、法人の理事長から尋ねられた。

その歌を知らなかった私は、そのCDをお借りして聴いてみた。

( CDのカバーは、この歌詞の原詩が書かれた、ポルトガル(葡萄牙)の消印のある封書を模した体裁だった。二つ折りになって封入されていた。)

調べてみると、この曲の歌詞は、元々ポルトガル語で書かれた作者不詳の詩だ。

年老いた母親と思われる“私”が、自分の愛する子供たちに、これからさらに衰えていく自分が心配だろうけど、もうしばらく付き添って欲しいと、子供たちを育ててきた頃の様子に重ねて、語りかけている詩である。

この曲を歌っている樋口さんの友人である角智織(すみともお)さんの元に、偶然届いたチェーンメールにこの詩が記載されており、感銘を受けた角さんが日本語に翻訳、樋口さんが曲をつけたとある。

2008年秋の発売だが、翌年から話題になり、その年の日本レコード大賞優秀作品賞を受賞しているので、ご存じの方も多いだろう。

ではなぜ10年前に発売になった新しくもない歌を、今回取り上げたかを書こう。

先週3月16日に掲載された朝日新聞の「折々のことば」に、いつか読んだような言葉が載っていた。

あの「手紙 ~親愛なる子供たちへ~」 の詩の一節だった。

「久しぶりだなあ」

懐かしくなって、CDを取り出してきて改めて聴いた。そしてCDカバーに封入されていた手紙を読み返した。

樋口さんの丁寧な温かい歌い方も素晴らしい。作者不詳のこの手紙に書かれた、年老いた親の心情が素直に伝わってくる。

そして、翻訳された角さんの優しさが沁みてくる。

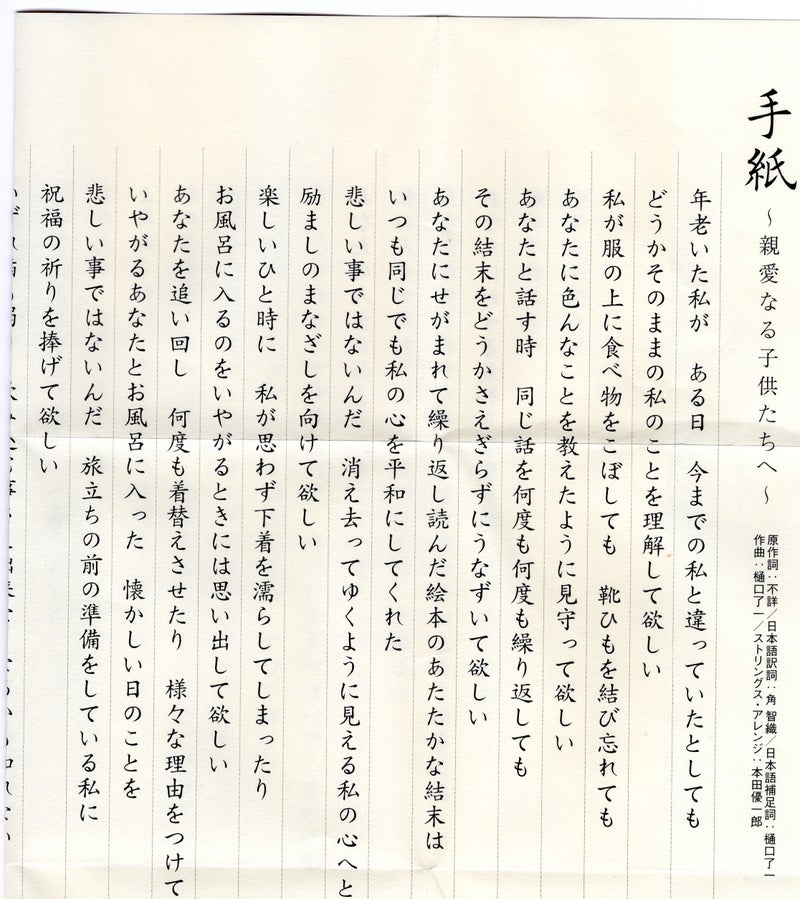

( CDカバーに封入されていた手紙の一部。)

全文を転記させていただきます。

******************************************************

『 手紙 ~親愛なる子供たちへ~ 』

原作詞:不詳 日本語訳詞:角智織 日本語補足詞:樋口了一

年老いた私が ある日 今までの私と違っていたとしても

どうかそのままの私のことを理解して欲しい

私が服の上に食べ物をこぼしても 靴ひもを結び忘れても

あなたに色んなことを教えたように見守って欲しい

あなたと話す時 同じ話を何度も何度も繰り返しても

その結末をどうかさえきらずにうなずいて欲しい

あなたにせがまれて繰り返し読んだ絵本のあたたかな結末は

いつも同じでも私の心を平和にしてくれた

悲しいことではないんだ 消え去ってゆくように見える私の心へと

励ましのまなざしを向けて欲しい

楽しいひと時に 私が思わず下着を濡らしてしまったり

お風呂に入るのをいやがるときには思いだして欲しい

あなたを追い回し 何度も着替えさせたり 様々な理由をつけて

いやがるあなたとお風呂に入った 懐かしい日のことを

悲しいことではないんだ 旅立ちの前の準備をしている私に

祝福の祈りを捧げて欲しい

いずれ歯も弱り 飲み込む事さえ出来なくなるかも知れない

足も衰えて立ち上がる事すら出来なくなったら

あなたがか弱い足で立ち上がろうと私に助けを求めたように

よろめく私に どうかあなたの手を握らせて欲しい

私の姿を見て悲しんだり 自分が無力だと思わないで欲しい

あなたを抱きしめる力がないのを知るのはつらい事だけど

私を理解して支えてくれる心だけを持っていて欲しい

きっとそれだけでそれだけで 私には勇気がわいてくるのです

あなたの人生の始まりに私がしっかり付き添ったように

私の人生の終わりに少しだけ付き添って欲しい

あなたが生まれてくれたことで私が受けた多くの喜びと

あなたに対する変わらぬ愛を持って笑顔で答えたい

私の子供たちへ

愛する子供たちへ

**********************************************

読み返してみて改めて感じたことだが、何の説明もいらない平易な率直な詩であり、角さんの翻訳だ。

私は最初に勝手に詩の内容や言葉遣いから、「年老いた母親からの手紙」と書いたが、詩にはただ “私” と書いてあるだけだ。

読んでいると、親の気持ちはポルトガルでも日本でも変わらないんだと思わされる。

この手紙ははたして子供たちに届けられたのだろうか。それとも書いたけれども、“私”の手元に止め置かれたのだろうか。

子供がもともとおられない方や、年老いてもいろいろな事情で身近に自分の子供がいないという方も多い。読んでいてそうした方々のことを考えると、つらい詩でもある。

しかし、長い間お世話になった親に対して、しっかり最期まで世話しよう、介護しようという気持ちが子供にあっても、それを妨げる障害や壁が多いことは、「介護離職」や「介護疲れ」等といった形で連日報道されている。

子供の頃から、元気で頼りがいのある、逞しい親と一緒に生活してきたからこそ、年老いた自分の親の衰えていく姿を素直に受け入れることが難しく、ましてや認知症状が進み、昔の楽しかった思い出や元気だった頃の懐かしい話題を、もう家族で共有できないという寂しさは、他人にはわからない。

私は6年間施設を毎日巡回しながら、子供や家族に代わって誠心誠意、高齢の入所者の日々の生活を支えている、多くの職員たちの姿を見てきた。本当に頭の下がる思いで、その働きぶりをいつも見ていた。

この詩の中で、年老いた“私”が、子供に 「・・・して欲しい」 と書いていることの一部を、一生懸命やってあげようと努力している、介護に携わる職員は本当に多い。

だから、この 「理解して・・・ 見守って・・・ うなずいて・・・ まなざしを向けて・・・ 手を握らせて・・・ 付き添って・・・ 」 といった、この“私”が希望していることを、“愛する、親愛なる子供たち”に代わってやってくれる、介護に携わる方々を社会はサポートする必要がある。

もちろん “愛する、親愛なる子供たち”と、最期まで過ごせるのが一番だが、実現するにはさまざまな制約が多い。

だからこそ、国や地方自治体、地域、高齢者福祉の事業所、そして子供や家族、友人が出来ることを出し合って、多くの 年老いた“私” を支えていきたいものである。

最後に、この詩の終わりに近い節に下記のくだりがある。

あなたの人生の始まりに私がしっかり付き添ったように

私の人生の終わりに少しだけ付き添って欲しい・・・・・

この節の「あなた」を「あなたたち」に、「私」を「私たち」に置き換えて、この詩を個人の詩ではなく、「私たち=親の世代」と、「あなたたち=子供の世代」の詩と位置づけて、この詩が謳われるようになればいいなあと考えてしまった。

「あなたたち」の人生の始まりに 「私たち」がしっかり付き添ったように

「私たち」の人生の終わりに 少しだけ付き添って欲しい ・・・・・・・・・・と