台風12号⚡🌀☔来ているみたいから、無理しないで過ごします( v^-゜)♪

↑

開運金運祈願のお仕事前参拝は諦めました💦

今日は七日間ある「秋の彼岸」の真ん中の日、秋分の日です。

ちなみに春分の日と秋分の日だけが、自然の節目を元にした祝日です。

とても大事な日なんですね。

では「今日が秋分」ということを意識しながら、少し暦を紐解いてみましょう。

◎一年は、地球が太陽のまわりを回る一周のこと

地球は公転しながら、暑さと寒さのリズムを作っています。

「暑さ寒さも彼岸まで」と言いますね。

彼岸は春分、秋分を含む7日間のことです。

この時期、太陽は真東から昇り、真西に沈みます。

そして、この時期を境に、昼と夜の長さが入れ替わっていきます。

春分から秋分までは昼が長く、

秋分から春分までは昼が長い、

ということです。

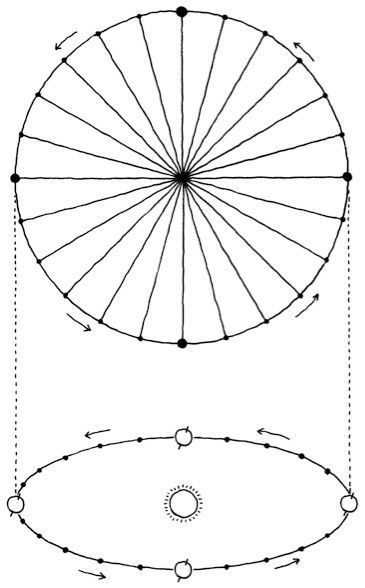

これは、下図のように、地球が太陽の周りを回る「公転」において、地球がその回転軸(地軸・自転軸)を傾けて回っているから起こる現象です。

この図のように、地球は地軸を傾けながら公転しています。

◎「太陽の光の当たり方」のピークは夏至と冬至、その中間が春分と秋分。

太陽の光が最も当たる日 =昼が最も長い日=夏至

太陽の光が最も当たらない日=夜が最も長い日=冬至

夏至と冬至の真ん中の日 =昼と夜の長さが等しい日=春分と秋分

です。

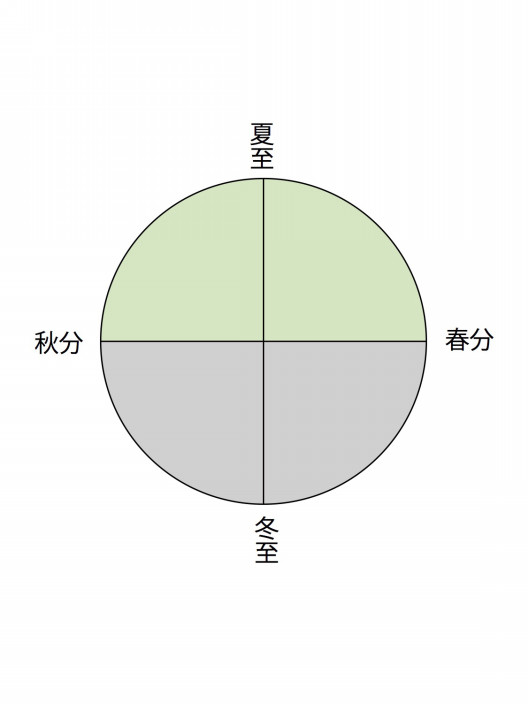

これを図にすると、こんな感じになります↓

春分〜夏至〜秋分の時期が、上の図でいうと、上半分。

秋分〜冬至〜春分が、下半分の時期。

上半分の時期は、昼が夜より長い。

下半分の時期は、夜が昼より長い。

ということです。

秋分を通過するということは、夜が昼より長い時期に入る、ということです。

◎夏至・冬至・春分・秋分は、季節の真ん中

夏至、冬至、春分、秋分は、季節の真ん中。

春の真ん中が春分、

夏の真ん中が夏至、

秋の真ん中が秋分、

冬の真ん中が冬至。

です。

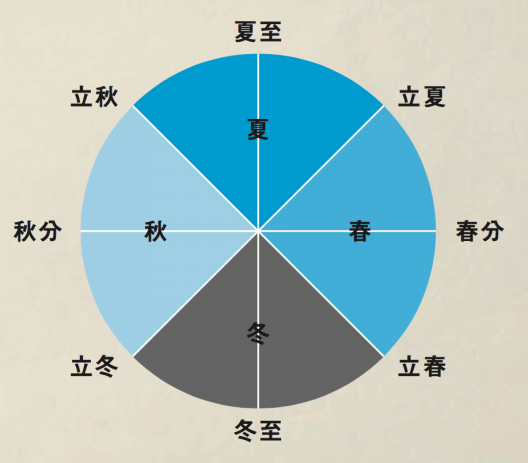

イラストにすると、以下のような感じです

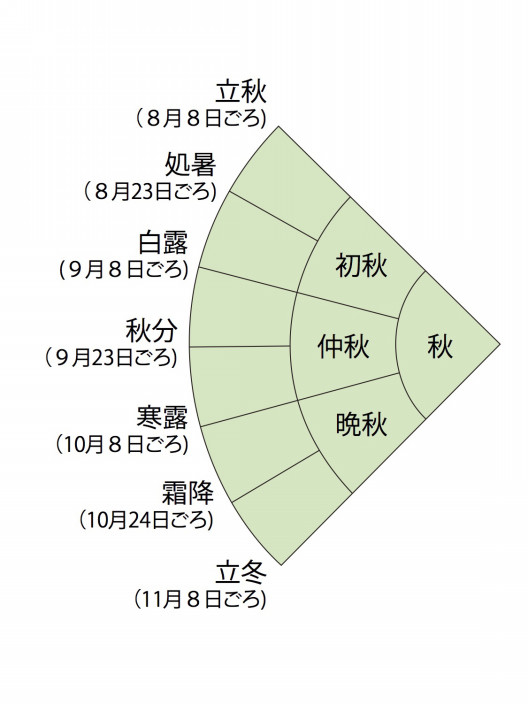

この図の中の立春・立夏・立秋・立冬が季節の始まりです。

立春から始まるのが春、

立夏から始まるのが夏、

立秋から始まるのが秋、

立冬から始まるのが冬、

です。

今は、立秋と立冬のちょうど間、秋の真ん中です。

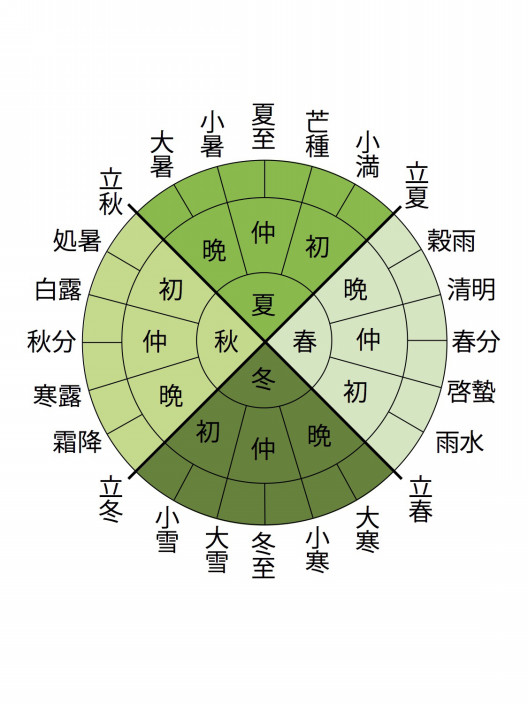

◎二十四節気は、約15日ごとにやってきます。

では、ここからは季節をもう少し細かく見てみましょう。

(※情報量が増えるので、スルーしてもらっても大丈夫です。)

まずは二十四節気から。

二十四節気は、地球が太陽の周りを回る1周を24等分したもの。

地球が太陽のまわりをまわる1周=360度➗24=15度。

地球が15度進むごと(15日ごと)に、名前が付いています。

◎秋=飽きる(飽和する)季節

今は、秋の真ん中の仲秋。

二十四節気で見ると「秋分節」に入りました。

秋は、太陽から注がれるエネルギーが徐々に減退していく季節です。

秋は「飽きる」季節といわれています。

植物の多くは、春夏に十分に太陽エネルギーを受け取って、飽和した状態で、実りを迎えます。

春夏のような伸び広がるような勢いは減退して、幹や枝は固くなり、動物も徐々に動きをゆっくりにして、エネルギーを蓄えて、実りを迎える時期に入ります。

秋をもう少し細かく見ると、こんな感じです。

必要なエネルギーは蓄えられ、不要なものは排出されていきます。

取り入れたものの中で必要なものは蓄えられ、不要なものは排出され、清め磨かれていくのもこの時期です。

外気が徐々に乾燥していくにつれ、植物は水気を吐き出し、引き締まっていきます。

◎肺、大腸、リンパの働き:要るものは蓄え、不要なものは排出する。

秋は、不要な物質を排出するためのリンパ管が多く張り巡らされている「肺」「大腸」の働きに支えられている季節です。

体の中に取り込まれたり、体内で発生した酸化物質、老廃物はリンパ管を通って排出されていきます。

体内に溜め込んだ余分な脂肪や老廃物は、リンパ管のつまりによってうまく排出されないと、水がにごる「水毒」が起こります。

その結果、気管や気管支のトラブルや肌あれ、しっしん、下半身のむくみ、リンパの集まる首周りや肩、股関節などの凝りなどが起こりやすくなります。

分解しづらい動物性たんぱく質や乳製品、卵などの食べ過ぎはリンパ管を詰まらせやすいのでなるべく控え、解毒・分解を促す食べ物を取り入れましょう。

◎秋は金の季節。金は磨き、清める力。

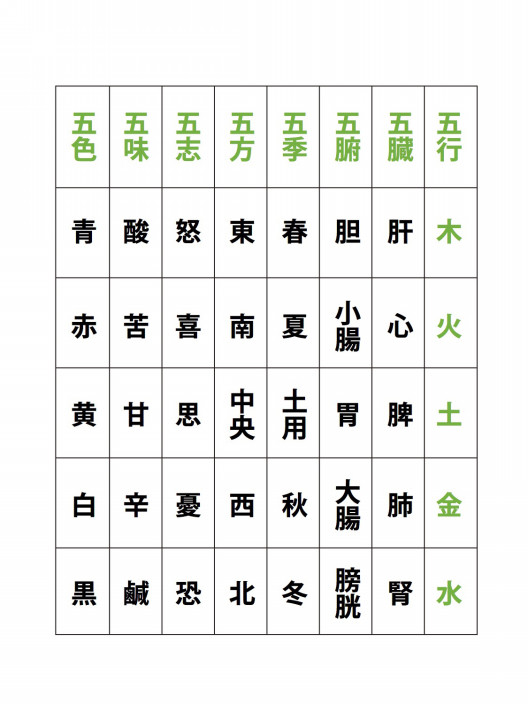

秋は、陰陽五行でいうと「金」の働きに対応します。

金の働きは、磨くこと、清めること、要るものと要らないものを振り分けること。

そして金に対応する色は「白」、味でいうと「辛」です。

古くから肺や大腸の薬とされている白ねぎや玉葱、大根 、蓮根は呼吸器の働きを整え、くずや自然薯、こんにゃくや大根などは腸の働きをよくします。

また、この時期の激しい運動は体の熱を奪いますが、適度に体をほぐしたり、股関節を柔らかくするストレッチをすることなどによってリンパの詰まりを防ぐことができます。

足湯、腰湯などを通じて、下腹部や足腰を温めることも、助けになるでしょう。

秋の養生まとめ

◎秋=金の季節

◎金に対応する内臓=肺・大腸

◎金に対応する色・味=白・辛

◎お勧めの食事=大根、蓮根、長ネギ、玉ねぎ、自然薯、くず、きのこ、海藻、ぬめりのあるもの、うるおいのあるもの、うるおいのある料理法(煮物、おひたし、お漬物、蒸し野菜など)

※参考資料:興味がある人用に、五行と季節、内臓、色や味などを対応させた「五行式体表」をつけておきますね。

最後に、今回の記事に関連するアイテムをカタログしておきます。

では、よい秋をお過ごしください!(担当:たか)・・・

10年以上前に買って、まだ読み続けています。

季節ごとの内臓の働き、内臓と内臓の関連性、体と心のケアなど、とてもわかりやすくまとめられています。

読みながら、実践してみて、そこから変化が起きて、見方が変わってから読み直すと、以前見落としていたポイントを発見する、というようなことが何年も続いています。

ぜひご家庭に一冊。

・・・

![『マワリテメクル小宇宙~暮らしに活かす陰陽五行』岡部賢二[著]](https://img20.shop-pro.jp/PA01297/940/product/133921908.jpg?cmsp_timestamp=20180802140441)