歴史上一度も

存在証明されたことのない

ウィルスが存在するという

前提(幻想)の話

お借りします。

政府は、

「科学的根拠が不確かな情報」や「偽・誤情報」の

拡散状況をモニタリング(監視)し、

「官製ファクトチェック」を実施したい。

コロナ禍を踏まえた政府の感染症対策の「行動計画」の改定案に「偽・誤情報」対策が盛り込まれ、これが政府による検閲や情報統制につながるのではないかという懸念が出ている。

改定案に盛り込まれているのは、「科学的根拠が不確かな情報」や「偽・誤情報」の拡散状況をモニタリング(監視)し、「科学的知見等に基づいた情報を繰り返し提供・共有」する、という内容。知見が乏しい新たな感染症について政府が「偽・誤情報」を正しく判断できるのか、言い換えれば「官製ファクトチェック」は機能するのか、という疑問はくすぶり続けており、2024年5月13日の参院行政監視委員会でも取り上げられた。

「偽・誤情報への対応策としては、プラットフォーム事業者などが規約によって、これを削除することによって対応するというのも1つの方法。適正なプラットフォーム事業者の社会的責任を持った運営はお願いをしていきたい」などとプラットフォームのあり方に触れた上で、

「それぞれの立場でしかるべき情報発信をさせていただいて『こちらの情報が正しい』『こちらの情報を理解いただきたい』ということで、情報発信によって偽・誤情報に対応するということも考えられると思う。そういう意味での情報発信については、それぞれの立場で適切に行っていただきたい」と述べた。

この答弁を受けて、柳ヶ瀬氏は、情報発信のあり方を判断する第三者機関の設置が必要だとした。「政府がどういう情報発信をして、それが本当に正しいのかどうなのか。こういったことを見定める第三者機関、この設置こそ、まさに必要なのではないか」

政府の言う「科学」は、

歴史上一度も存在証明されたことのないウィルスが存在するという前提(幻想)でしかない。

「ウィルス学」とは、そもそも、存在しないないウィルスをでっち上げたニセ科学であることについてここにまとめられています。

《 抜粋添付 》

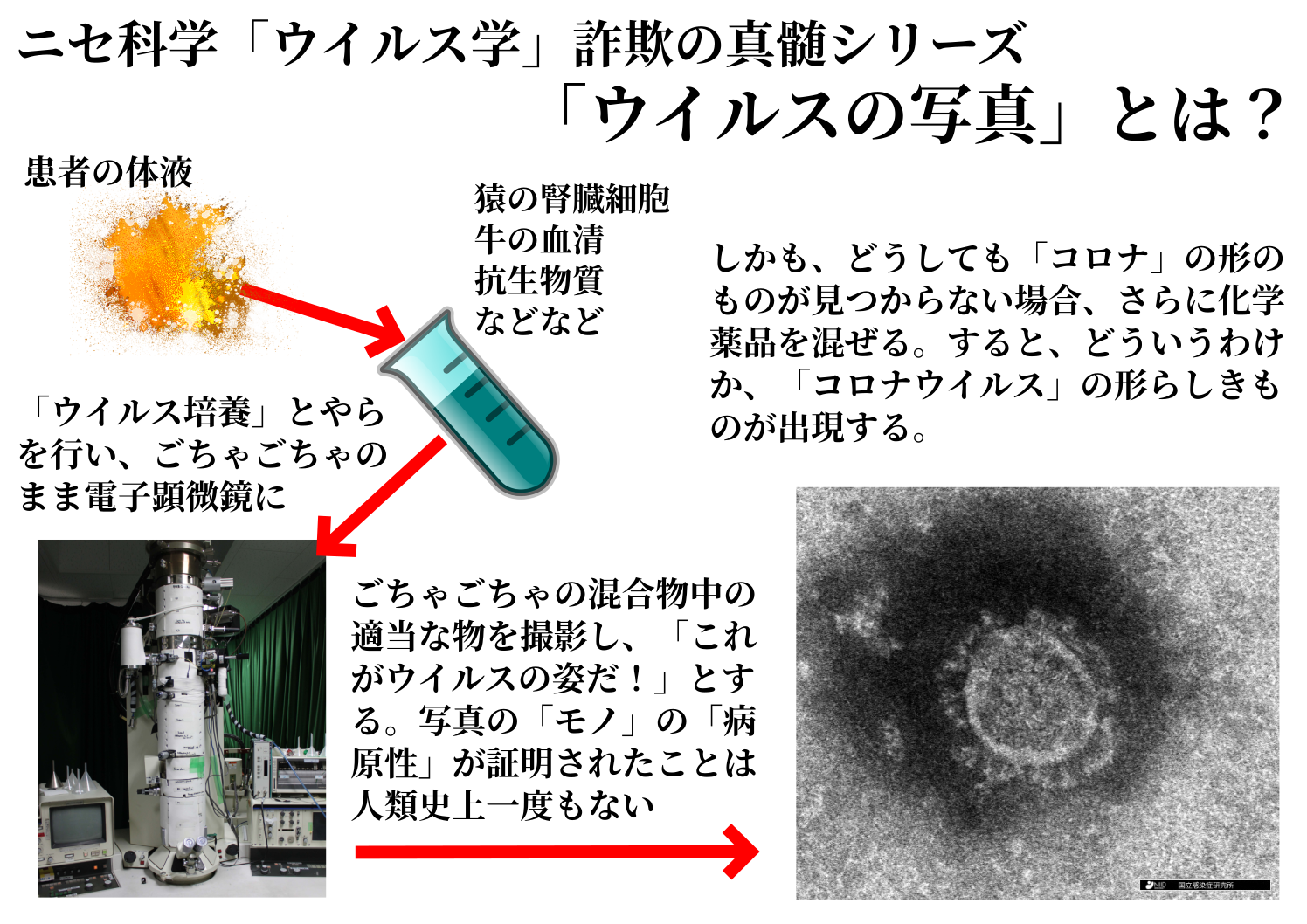

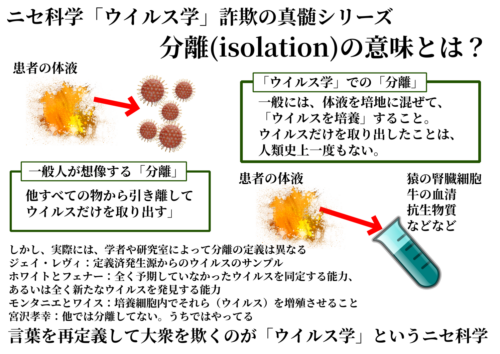

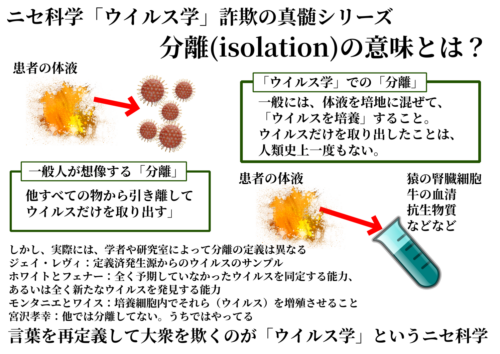

この単なる「ウイルス培養」をウイルス学では、「分離」と称しています。ウイルス単体を取り出したことなど、人類史上一度もありません。

この「分離」、もとい「培養」をした混合物の中の「ウイルスの写真」を撮影します。写真に写った「モノ」の病原性が証明されたことは人類史上一度もありません。

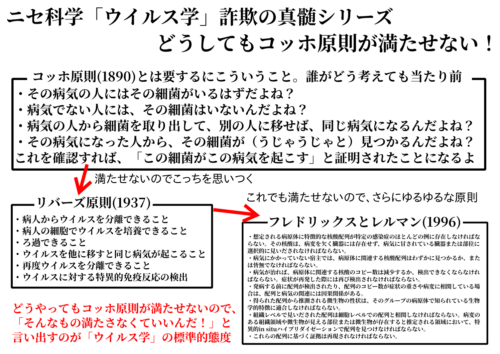

ウイルス学では伝統的な病原性証明方法であるコッホ原則を満たせないものだから、新しい原則を作り出しましたが、それでも満たせず、最近では、「コッホ原則などどうでもいい!」と言い出しています。

このインチキデマを「科学的根拠」とする騙しの手口は、再生可能エネルギーで脱炭素社会を目指すというのと全く同じ。

政府は今年度、中長期的なエネルギー政策の指針となる「エネルギー基本計画」を見直す方針です。脱炭素とエネルギー安全保障の両立が課題となるなか、国が最大限の活用を目指す原子力発電を含め、2035年度以降の電源構成の目標をどう定めるかが焦点です。

エネルギー基本計画は、国の中長期的なエネルギー政策の指針として、およそ3年に1度、見直しが行われ、政府は今年度、見直しの議論を本格化させます。

見直しにあたっては、2050年に温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするという政府目標の実現や、ロシアによるウクライナ侵攻などで揺らぐエネルギーの安定供給の確保が課題となっています。

新たな計画の策定に向けては、2035年度以降の電源構成の目標をどう定めるかが焦点で、国がベースロード電源として最大限の活用を目指すものの、現状では発電量全体の5%余りとなる原子力発電の位置づけや、技術革新が進む太陽光や風力発電など再生可能エネルギーの導入拡大策が大きな議題です。

さらに、発電量のおよそ7割に上る火力発電を低減させるかどうかなど、議論が交わされる見通しです。このうち、原子力発電では、新潟県にある東京電力柏崎刈羽原発の再稼働に向けて政府や東京電力の動きも活発になっていて、こうした動きをにらんだ議論の行方も注目されます。

存在しない地球温暖化問題を作り出すために人工災害を起こして国民殺しをするように、存在しないウィルス感染をつくり出してワクチン毒殺したいだけ。

政府の言う「科学的根拠」とは、日本国民の計画的抹殺の手口でしかないことに人々は気づき始めるだろう。