■ねらい:

現場端末で音声メッセージを出す

PCの場合は下記記事のようにpythonで音声合成読上げ可能。

マイコンを使って同様のことを実現したい。

■参考出典

出典1:MicroPython:音声合成LSI(ATP3011F4-PU)を使う

(だいちゃまめさんブログ)

↑I2C接続、micropythonです。

接続図はありませんが、写真からだいたい読めます。

ラズパイPICOの3.3VでATP3011を駆動していらっしゃいます。

出典2:Arduinoで音声出力をはじめよう!「入門編」

↑2012年の記事ですが、回路図があります。

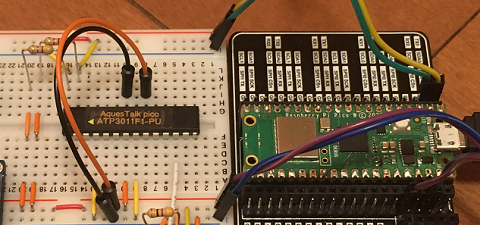

■使用端末

・開発環境:Thonny、Windows11pro

・マイコン:ラズパイPICO-W(今回、無線を使いませんのでPICOでも同じ)

・音声合成IC:ATP3011F1(ゆっくり女性版)

秋月電子から購入しました。IC周りの抵抗、キャパシタも同様です。

出典1はATP3011F4ですが、音声が異なるだけですので、

主プログラム、ライブラリともデッドコピーさせていただきました。

■配線とプログラム

・配線は出典2、プログラムは出典1からそのまま使わせていただきました。

■結果

・アクティブスピーカーから「ゆっくり」の声が出てきました。

驚くほど簡単です。いろいろと現場で使えそうです。

■注意点

・最初は「ERROR5:EIO」が出て困りました。

最初は回路図どおりではなく、I2CのSDA、SCLにプルアップを設けずに

配線し、アドレスが「0X2E」であることまで確認できていました。

「ERROR5:EIO」でぐぐると、、、

出典3:

↑これには、とにかくちゃんとプルアップしろ、と。

ということで、回路図どおりに4.7kΩでSDA、SCLともプルアップすると、、、

動きました!!!

これまで多数のI2Cデバイスを使ってきましたが、

すべてプルアップなしで動作

していたのですが、やはり先達のいうとおりに

きっちり回路を固めること

が肝要といまさらながら勉強になりました。

■250222追記

↑音声合成回路基板のほうをブレッドボードからはんだ付けにしました。

ピンジャック端子もはんだ付けして物理的に安定できました。

↑ATP3011の音声の種類を変えるにはICごと交換になるので、

脱着可能なようにロングピンソケット差しにしました。

ICのピン長さがやや短く、ギリギリで接続している感があります。

仕様確定できるならばピンソケットを適正にする、

あるいは直付けがよいと思います。

また、基板間をジャンパーワイヤで接続していますが、

接続不安定要因として残ってしまっていますので、

基板コネクタにするほうがより確実に動作するでしょう。

以上