構造文章編第4回(構造計画・耐震計画-2)

建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。

過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!!

全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!

構造-7

構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に紹介していきます。

構造(文章) 4.構造計画・耐震計画-2

今回は、文章問題の構造計画・耐震計画の分野に関する問題の続きです。前回は構造計算の概要を途中まででしたが、今回はその続きと構造計画を紹介します。限界耐力計算や時刻歴応答解析に関しては1級でのみの出題されています。構造計画一般は各種構造の問題とも重複していて、とても広範囲からの出題となります。特に1級では、新規問題が出題されることが多いです。

(問題は、一部修正しているものもあります。)

**************************************************************

問題

□ 構造計算の概要(前回の続き)

5 限界耐力計算(1級)

1 限界耐力計算における表層地盤による地震動の増幅特性は、「稀に発生する地震動」と

「極めて稀に発生する地震動」とで異なるものとした。(1級H16,H27)

2 限界耐力計算における安全限界固有周期は、建築物の地上部分の保有水平耐力時の各階

の変形により計算する。(1級H16)

3 限界耐力計算により建築物の構造計算を行う場合、耐久性等関係規定以外の構造強度に

関する仕様規定は適用しなくてよい。(1級H17,R04)

4 限界耐力計算により建築物の構造計算を行う場合、部材の塑性変形能力が高いほど、建

築物全体の減衰性は小さい。(1級H17)

5 鉄骨造の建築物の限界耐力計算において、塑性化の程度が大きいほど、安全限界時の各

部材の減衰特性を大きく評価することができる。(1級H19,H23)

6 鉄骨造の建築物の限界耐力計算において、塑性化の程度が大きいほど、一般に、安全限

界時の各部材の減衰特性を表す数値を大きくすることができる。(1級H25)

7 限界耐力計算において、塑性化の程度が大きいほど、一般に、安全限界時の各部材の減

衰特性を表す数値を大きくすることができる。(1級H02)

8 「限界耐力計算」においては、積雪、暴風及び地震のすべてに対して、極めて稀に発生

する荷重・外力について建築物が倒壊・崩壊しないことをそれぞれ検証することが求め

られている。(1級H21)

6 時刻歴応答解析(1級)

1 超高層建築物の構造計算において、建築物の水平方向に作用する地震力については、

一般に、継続時間60秒以上の地震動を用いた時刻歴応答解析により、安全性を確かめ

る。(1級H16)

2 高さ60mを超える超高層建築物の耐震安全性の検証は、一般に、敷地の地盤特性を考慮

した地震動に対する時刻歴応答解析により行う。(1級H19)

3 高さ60mを超える建築物について、時刻歴応答解析等の国土交通大臣が定める基準によ

り安全性の確認を行った。(1級H18)

4 高さ60mを超える建築物について時刻歴応答解析により安全性の確認を行う場合、地震

地域係数Zが同じ地域であっても、一般に、表層地盤の増幅特性が異なれば、検討用地震

波は異なる。(1級H20)

5 高さ60mを超える建築物の構造方法は、荷重及び外力によって各部分に連続的に生じる

力及び変形を把握し、安全性を確認したので、耐久性等関係規定への適合性の確認を省

略した。(1級H22)

7-1 エキスパンションジョイントによる考え方(2級)

1 複数の建築物がエキスパンションジョイントで接しているので、一体の建築物として構

造計算を行った。(2級H17)

2 エキスパンションジョイントのみで接している複数の建築物については、それぞれ別の

建築物として構造計算を行う。(2級H21,H24,H26,H30,R02)

3 エキスパンションジョイントのみで接している複数の建築物については、一体の建築物

として構造計算を行う。(2級H22)

7-2 エキスパンションジョイントによる考え方(1級)

1 エキスパンションジョイントは、不整形な建築物を整形な建築物に分割する際には有効

であるが、一般に、温度応力やコンクリートの乾燥収縮等に対応する際には不利な要因

となる。(1級H19)

2 平面的に構造種別が異なる建築物は、一般に、構造種別ごとにエキスパンションジョイ

ントにより分離して個々に設計する方がよい。(1級H25)

3 平面的に構造種別が異なる建築物には、構造種別ごとにエキスパンションジョイントに

より分離して個々に設計することが原則であるが、力の伝達等を十分に考慮し、一体と

して設計することもできる。(1級R04)

4 全体が長い開放型の鉄骨架構であったので、温度変化による伸縮を検討し、架構の中間

にエキスパンションジョイントを設けた。(1級H24)

5 平面が不整形の建築物をエキスパンションジョイントを用いて整形な建築物に分割する

と、一般に、構造体の地震時の挙動が明確になるが、温度応力やコンクリートの乾燥収

縮に対しては、不利になる。(1級H28)

□ 構造計画

1-1 構造計画(一般)(2級)

1 同じ高さの建築物の場合、水平方向に対する剛性は、一般に、鉄筋コンクリート構造よ

り鉄骨構造の方が大きい。(2級H19,H27)

2 ピロティ形式を採用する場合、崩壊しないようにピロティ階の柱の耐力及び靭性を大き

くする。(2級H19)

3 建築物の耐震性能を高めるためには、構造物の強度を大きくする考え方と構造物の変形

能力を大きくする考え方がある。(2級H20)

4 水平力に対する剛性は、一般に、同じ高さの建築物においては、鉄骨造の建築物より鉄

筋コンクリート造の建築物の方が大きい。(2級H21)

5 建築物の耐震性能を高める構造計画には、強度を高める考え方とねばり強さを期待する

考え方があり、部材が塑性化した後の変形能力を大きくすることは、ねばり強さに期待

する考え方である。(2級H22)

6 3階建建築物において、1階に十分な量の耐力壁を配置するとともに、2階及び3階におい

ても、1階と同程度の層間変形角となるように耐力壁を配置した。(2級H24,H28)

7 靭性に乏しい構造であっても、十分に強度を高めることによって、耐震性を確保するこ

とができる。(2級H25)

8 建築物の耐震性は、一般に、強度と靭性によって評価されるが、靭性が乏しい場合に

は、強度を十分に高くする必要がある。(2級H26,H29,R02,R04)

9 建築物の耐震性能を高める構造計画には、強度を高める考え方とねばり強さを高める

考え方がある。(2級R01)

10 同じ容積の建築物の場合、一般に、鉄筋コンクリート造よりも鉄骨造の方が、建築物自

体の重量が軽くなる。(2級H14)

11 トラス構造は、各構面内が三角形で構成され、一般に、各接点が剛に接合されている構

造である。(2級H14)

12 ピロティ階を有する建築物においては、一般に、ピロティ階で層崩壊しないような架構

形式を採用する。(2級H26)

1-2 構造計画(一般)(1級)

1 超高層建築物に作用す風圧力に対する構造計算を行う場合、水平面内における風向と直

行する方向及びねじれ方向の建築物の振動について考慮する必要がある。

(1級H15,H27)

2 高層建築物の耐震設計において、地上階に比べて地下階のほうが平面的に大きな広がり

がある場合、一般に、地上1階の床面の水平せん断力の伝達を検討する必要がある。

(1級H15,H27)

3 偏心の大きい建築物においては、地震時に建築物の遇部で過大な変形を強いられる部材

が生じ、それらの部材に損傷が生ずることがある。(1級H16)

4 建築物の各階ごとの剛性に大きな差があると、地震時に剛性の小さい階に変形や損傷が

集中しやすい。(1級H16)

5 地上2階建ての建築物において、1階を鉄筋コンクリート造、2階を木造とした場合、各

階がそれぞれの構造に関する規定を満足するようにする。(1級H16)

6 内・外装等の仕上げ材料等については、地震時に架構そのものには損傷がなくても、架

構の変形によって損傷することがある。(1級H16)

7 大スパンの建築物においては、梁や床スラブの上下方向の振動による応力と変形を考慮

する。(1級H17)

8 鉄筋コンクリート構造と鉄骨造を混用する場合は、剛性や耐力の連続性に留意する。

(1級H17)

9 高さに比べて幅や奥行きが小さい建築物において、風方向の荷重の検討に加えて、風直

行方向の検討を行った。(1級H18)

10 細長い連層耐震壁に接続する梁(境界梁)は、耐震壁の回転による基礎の浮き上がりを

抑える効果がある。(1級H19)

11 フラットスラブ構造については、一般に、地震力のすべてを負担させるべきではなく、

通常のラーメン構造や耐震壁を併用する。(1級H19)

12 地震時に建築物に生じるねじれを抑制するためには、重心と剛心の位置が変わらない限

り、耐力壁等の耐震要素を建築物の外周部に分散して配置するより、同量の耐震要素を

平面の中心部に集中して配置した方が有効である。(1級H21)

13 建築物の高さ方向の剛性や耐力の分布がやむを得ず不連続となる場合には、容易に耐力

を割増するのではなく、地震時の震度性状や崩壊過程を考慮して計画を進める。

(1級H22)

14 耐震要素の平面的な配置は、バランスよく偏心が少なくなるように配慮するが、鉄筋コ

ンクリート壁の防水性や遮音性も重要なので、偏心を少なくするために容易に壁を取り

払うことは建築性能上好ましくない。(1級H22)

15 建築物の屋根周辺部や庇においては、局部風圧が小さいので、二次部材や仕上げ材の耐

風に関する検討を無視することができる。(1級H22)

16 大地震・台風時の層間変形角については、仕上げ材の変形能力が十分であることを確認

し、階段・エスカレーターが筋かいのように働き、建築物の挙動に大きな影響を及ぼす

ことがないように配慮する。(1級H22)

17 建築物の耐震性は、強度と靭性によって評価され、靭性が低い場合には、強度を十分に

大きくする必要がある。(1級H23)

18 構造体の強度・靭性が同じ場合、一般に、建築物の全体の軽量化は、耐震性を向上させ

る。(1級H23)

19 超高層建築物は、長周期成分が卓越する地震動に対して、低層建築物よりも影響を受け

やすい。(1級H24)

20 純ラーメン構造の中高層建築物において、地震時の柱の軸方向力の変動は、一般に、外

柱より内柱の方が大きい。(1級H26)

21 多層多スパンラーメン架構の1スパンに連層耐力壁を設ける場合、基礎の浮き上がりに

対する抵抗性を高めるためには、架構内の最も外側に配置するより中央に配置するほう

が有効である。(1級H20,H26)

22 大きいスパンの建築物において、柱を鉄筋コンクリート造、梁を鉄骨構造とする場合、

異種構造の部材間における応力の伝達を考慮して計算する必要がある。

(1級H27,R03)

23 アスペクト比(幅に対する高さの比)が大きい塔状の建築物の場合には、大地震時の転

倒に対する抵抗力を増やすために、基礎構造を軽量化する。(1級H28)

24 構造形式や構造種別が異なる構造を併用する場合には、それぞれの構造形式や構造種別

の特性を踏まえて計画する。(1級H28)

25 エスカレーターは、大地震時において、耐震ブレースのように挙動することによる破損

や層間変形による脱落が生じないように計画する。(1級H28)

26 純ラーメン構造の場合、地震時の柱の軸方向力の変動は、一般に、中柱より外柱のほう

が大きい。(1級R01)

27 連層の耐力壁に接続する梁(境界梁)の曲げ耐力及びせん断耐力を大きくすると、一般

に、地震力に対する耐力壁の負担せん断力が小さくなる。(1級R01)

28 地震時水平力を受けて骨組の水平変形が大きくなると、P-⊿効果による付加的な応力

及び水平変形が発生する。(1級R03)

29 建築物の耐火設計については、火災終了まで、建築物を倒壊・崩壊させないことを目標

とする。(1級H28)

30 床の積載荷重や部材断面設計において、適度に余裕を持たせて設計することは、イニシ

ャルコスト増となるが、一般に、建築物の寿命を延ばし、ライフサイクルコストの節減

に結び付く。(1級H28)

31 建築物の機能性、安全性、耐久性等の設計グレードを高く設定して、高品質を求めるの

は必ずしもよい設計とはいえない。(1級R01)

32 建築物に作用する荷重及び外力には性質が異なるいろいろな種類があり、取り扱いが難

しいので、法規及び基規準は、荷重及び外力の数値を扱いやすいように便宜的に提示し

ている。(1級R01)

33 建築物の高さ方向の剛性や耐力の分布が不連続になる場合には、剛性率に基づき安易に

保有水平耐力を割り増すのではなく、地震時の振動性状や崩壊過程を十分に考慮して計

画を進める必要がある。(1級R01)

34 構造物のモデル化において、実構造物により近い複雑な解析モデルを採用することは、

計算精度が向上するので、解析結果の検証を省略するという利点がある。(1級R01)

35 鉄筋コンクリート構造のコア壁を耐震要素とし、外周部を鉄骨構造の骨組みとした架構

形式は、大スパン化による空間の有効利用に適している。(1級H29)

36 建築物の基礎、主要構造部等に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料と

して国土交通大臣が定めるものは、「国土交通大臣が指定する日本産業規格又は日本農

林規格に適合するもの」又は「国土交通大臣の認定を受けたもの」でなければならない。

(1級H23)

2-1 構造計画(固有周期)(2級)

1 一般に、同じ地震においても、個々の建築物の固有周期の違いにより、建築物の揺れの

大きさは異なる。(2級H20)

2 建築物の固有周期は、建築物としての剛性が大きいほど、質量が小さいほど、長くなる

傾向がある。(2級H20)

3 建築物の固有周期は、建築物としての剛性が同じであれば、質量が大きいほど短くな

る。(2級H27)

4 建築物の固有周期は、建築物としての剛性が同じであれば、質量が大きいほど長くな

る。(2級R01)

5 建築物の固有周期は、構造物としての質量が同じであれば、水平剛性が低いほど短くな

る。(2級R02)

6 同じ高さ・形状の建築物の場合、一般に、鉄筋コンクリート構造より鋼構造の方が、建

築物の固有周期が短い。(2級H26)

7 建築物は、水平剛性が同じであれば、質量が小さいほど固有周期が長くなる。

(2級R02)

8 形状及び高さが同じであれば、一般に、鉄筋コンクリート構造建築物に比べて鉄骨造建

築物の方が固有周期が長くなる。(2級R02)

9 鉄筋コンクリート造建築物では、一般に、躯体にひび割れが発生するほど固有周期が長

くなる。(2級R02)

10 鉄筋コンクリート造建築物において、柱と腰壁の間に耐震スリットを設けると、設けな

い場合に比べて固有周期が長くなる。(2級R02)

11 免震構造を採用した建築物は、一般に、免震構造を採用しない場合と比べて固有周期が

長くなる。(2級R03)

2-2 構造計画(固有周期)(1級)

1 建築物の一次固有周期は、同じ構造形式の場合、一般に、建築物の高さが高いものほど

長くなる。(1級H15)

2 地震力を算定する場合に用いる鉄骨構造の建築物の設計用一次固有周期(単位 秒)は、

建築物の高さ(単位 m)に0.03を乗じて算出することができる。(1級H27)

3 鉄筋コンクリート造建築物の設計用一次固有周期Tを、略算法ではなく固有値解析等の

精算によって求める場合には、建築物の振動特性はコンクリートにひび割れのない初期

剛性を用い、基礎や基礎杭の変形はないものと仮定する。(1級H28,R02)

3-1 構造計画(床の面内剛性)(2級)

1 耐力壁の配置が各階で異なっているため、床や屋根の面内剛性を高くし、地震力などの

水平力に対して建築物が一体となって抵抗できるように計画した。(2級H24,H28)

2 建築物は、一般に、屋根や床の面内剛性を高くし、地震力や風圧力などの水平力に対し

て建築物の各部が一体となって抵抗できるように計画する。(2級H14,H26,H30)

3-2 構造計画(床の面内剛性)(1級)

1 耐力壁や筋かいにつながる床スラブについては、鉛直荷重を支えるとともに水平力を伝

達するため、面内方向の剛性と耐力の確保が重要である。(1級H17)

2 床スラブは、水平力を柱や壁に伝達する機能を有しているので、「上下階で耐震壁の位

置が異なる場合」や「平面的にくびれがある場合」は、床面内の水平剛性や強度を検討

する。(1級H19)

3 耐力壁や筋かいを耐震要素として有効に働かせるためには、床に十分な面内剛性と耐力

を確保する必要がある。(1級H25)

4 床の鉛直方向の固有振動数が10Hz以下となる場合には、震動に対する居住性の検討を行

う。(1級H28)

5 建築物の平面形状が細長く、耐力壁が短辺方向の両妻面のみに配置され、剛床と仮定で

きない場合、両妻面の耐力壁の負担せん断力は、剛床と仮定した場合より大きくなる。

(1級R03)

6 床の鉛直方向の弾性たわみを小さくすることは、一般に、床振動による障害を抑制する

効果がある。(1級H25)

7 鉄筋コンクリート造の床スラブに生ずる長期たわみを小さくするには、一般に、スラブ

を厚くするよりコンクリートの強度を大きくする方が効果がある。(1級H25)

8 鉄筋コンクリート造において、平面形状が細長い建築物の応力解析において、短辺方向

に地震力を受ける場合には、床を剛と仮定しなかった。(1級H29)

9 床構造の鉛直方向の固有振動数が小さい場合には、鉛直方向の震動によって居住性への

障害が生じないように検討を行う。(1級H19)

**************************************************************

解説

□ 構造計算の概要(前回の続き)

5 限界耐力計算

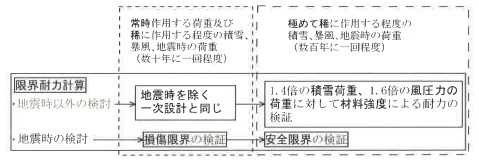

① 限界耐力計算はルート計算とは異なり、一次設計で建築物の存在期間中に1回以上遭遇する

可能性の高い積雪、暴風、地震に対して、建築物が損傷しないことを確かめる。二次設

計で極めて稀に発生する大規模な積雪、暴風、地震に対して建築物が倒壊、崩壊しないこ

とを確かめる。

② 地震時以外の検討は、一次設計は許容応力度設計を行い、二次設計では一次設計の積雪

荷重×1.4倍、風圧力×1.6倍の荷重で材料強度による耐力の検証を行う。

③ 地震時の検討は固有周期より、一次設計は損傷限界の検討、二次設計では安全限界の検討

を行う。

④ 工学的地盤に加速度応答スペクトル(標準スペクトル)を規定する(大地震は中地震の5倍

大きさで規定する)。そこに、表層地盤による加速度の増幅率を表す数値、地盤増幅係数

Gsを乗じて入力地震動を定める。(地震動の強さにより、表層地盤による地震動の増幅特

性は異なる。)

⑤ 損傷限界の検討:中地震時に各階の部材が短期許容応力度に達するときの各階の水平力に

対する耐力を損傷限界耐力といい、いずれかの階が損傷限界耐力に達するときの固有周期

を損傷限界固有周期という。損傷限界固有周期から応答加速度を求め、中地震時の応答せ

ん断力を求める。この水平力に対して、短期許容応力度以下、層間変形角1/200以下を検

討する。

⑥ 安全限界の検討:大地震時に各階の部材が材料強度に基づく保有水平耐力に達するときの

各階の水平力に対する耐力を安全限界耐力といい、いずれかの階が安全限界耐力に達する

ときの固有周期を安全限界固有周期という。安全限界固有周期から応答加速度を求め、建

物の塑性化状況から振動の減衰による加速度の低減率Fhを乗じて大地震時の応答せん断力

を求める。この水平力に対して、保有水平耐力以下であることを確認する。塑性変形能力

が高いほどFhは小さくなり、地震力も小さくなる。

⑦ 限界耐力計算を行った場合仕様規定は、耐久性等関係規定のみ守ればよい。

(施行令第36条2項二号)

5 限界耐力計算(1級)

1 〇 限界耐力計算では、工学的基盤の加速度応答スペクトルを地震の強さにより地盤増

幅係数Gsで増幅させて加速度を求める。地震の強さにより、表層地盤による地震動

の増幅特性は異なる。 正しい

2 〇 安全限界固有周期は、保有水平耐力時の各階の変形より求める。 正しい

3 〇 限界耐力計算を行った場合は、仕様規定は耐久性等関係規定のみ守ればよい。正しい

4 × 部材の塑性変形能力が高いほど、建築物全体の減衰性は大きくなり低減係数Fhは小

さくなる。 誤り

5 〇 塑性化の程度が大きい(変形能力が高い)ほど、建築物全体の減衰性は大きくなり

低減係数Fhは小さくなる。 正しい

6 〇 塑性化の程度が大きい(変形能力が高い)ほど、建築物全体の減衰性を表す数値h

は大きくなり、低減係数Fhは小さくなる。 正しい

7 〇 塑性化の程度が大きい(変形能力が高い)ほど、建築物全体の減衰性を表す数値h

は大きくなり、低減係数Fhは小さくなる。 正しい

8 〇 限界耐力計算においては、極めて稀に生ずる荷重等に対して(二次設計、安全限

界)、積雪(1.4倍)、暴風(1.6倍)、地震(5倍)を、材料強度により、倒壊し

ないことを確認する。 正しい

6 時刻歴応答解析

① 高さ60m超の建築物は、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変

形を把握する(時刻歴応答解析)等によって安全性を確認する。

(建築基準法第20条1項一号、令第81条1項)

② 時刻歴応答解析を行った場合仕様規定は、耐久性等関係規定のみ守ればよい。

(施行令第36条1項)

6 時刻歴応答解析(1級)

1 〇 超高層建築物(高さ60m超)は、時刻歴応答解析等によって安全性を確かめなけれ

ばならない。 正しい

2 〇 超高層建築物(高さ60m超)は、時刻歴応答解析等によって安全性を確かめなけれ

ばならない。 正しい

3 〇 超高層建築物(高さ60m超)は、時刻歴応答解析等によって安全性を確かめなけれ

ばならない。 正しい

4 〇 地震力を計算する場合の加速度応答スペクトルは、稀に発生する地震動と極めて稀

に発生する地震動の2種類とし、地震地域係数Zと表層地盤による増幅を適切に考慮

して求める。(平成12年建設省告示第1461号)表層地盤の増幅特性が異なれば検討

用地震波は異なる。 正しい

5 × 耐久性等関係規定は、どのような構造計算を行っても守らなければならない。誤り

7 エキスパンションジョイントによる考え方

① 不整形な平面形状は、エキスパンションジョイントを設け、成形に分割するのが望ましい。

その場合は、構造計算は別々に行うことができる。

② エキスパンションジョイントを設ける場合は、地震時等において、両棟の接触・衝突を避

けるために適切なクリアランスを確保する。

③ エキスパンションジョイントは、長い部材の温度変化による伸縮に対しても有効である。

③ 平面的に構造種別が異なる場合は、構造種別ごとにエキスパンションジョイントで分割し

て設計することが原則だが、力の伝達等を十分考慮し一体として設計することもできる。

7-1 エキスパンションジョイントによる考え方(2級)

1 × 2以上の部分がエキスパンションジョイントなどで、応力を伝えない構造方法のみ

で接している建築物は、それぞれ別の建築物とみなす。

(建築基準法第20条2項、令36条の4) 誤り

2 〇 2以上の部分がエキスパンションジョイントなどで、応力を伝えない構造方法のみ

で接している建築物は、それぞれ別の建築物とみなす。

(建築基準法第20条2項、令36条の4) 正しい

3 × 2以上の部分がエキスパンションジョイントなどで、応力を伝えない構造方法のみ

で接している建築物は、それぞれ別の建築物とみなす。

(建築基準法第20条2項、令36条の4) 誤り

7-2 エキスパンションジョイントによる考え方(1級)

1 × エキスパンションジョイントは、温度応力やコンクリートの乾燥収縮等に対応す

ることもできる。 誤り

2 〇 平面的に構造種別が異なる場合は、構造種別により変形等が異なるのでエキスパン

ションジョイントで分割して設計する方がよい。 正しい

3 〇 平面的に構造種別が異なる場合は、構造種別ごとにエキスパンションジョイントで

分割して設計することが原則だが、力の伝達等を十分に考慮して一体として設計す

ることもできる。。 正しい

4 〇 エキスパンションジョイントは、温度変化による架構の伸縮にも対応できる。

正しい

5 × エキスパンションジョイントは、温度応力やコンクリートの乾燥収縮等に対応する

こともできる。 誤り

□ 構造計画

1 構造計画(一般)

① ピロティ階のように壁の少ない階(剛性率が低い階)には、柱の耐力及び靭性を大きくし

て、せん断破壊しないように設計上の配慮が必要である。

② 建築物の耐震設計をする場合、壁を多く配置し強度を高めた強度指向型(RC壁式構造、

S造ブレース構造)と、建築物の変形能力で地震エネルギーを吸収する靭性指向型(ラー

メン構造)がある。靭性型において、塑性化後の変形能力を大きくすることは、耐震性能

の向上につながる。

③ 建築物の高さ方向の剛性は剛性率で、変形量は層間変形角で、水平方向の偏心は偏心率で

それぞれ建築基準法で規定されている。各階で大きく相違が出ないように設計することが

望ましい。 正しい

④ 超高層建築物など細長い構造物に強風が当たると、その両側後方に交互に生じる渦の影響

で、風向きと直角方向に振動を生じ、その震動は、風向き方向よの振動より大きくなるこ

とがある。また、ねじれ方向の振動も考慮する。

⑤ 高層建築物の耐震設計において、地上階に比べて地下階の方が平面的に大きな広がりがあ

る場合、地上1階床面のせん断力の伝達を検討する必要がある。一般に、地上1階の層せん

断力Q1は、1階の床面を通じて地下階の架構に伝達されるため、床面の剛性や地下階の応

力分布等を検討する必要がある。

⑥ 階により構造が違う混構造であっても、耐震計算ルートを各階で変えることはできない。

その上で、各種構造に関する規定を満足するように設計する。混構造の挙動は、単一構造

と比べると複雑になるので、異種構造間の応力の伝達、剛性の違いに留意する必要がある。

(建築物の構造関係技術解説書)

⑦ RC造において連層耐力壁に接続する大梁(境界梁)は、地震時に大きな変形能力を求め

られるので、せん断補強筋量を多くする。また、境界梁の曲げ耐力及びせん断耐力を大

きくすると、地震時に連層耐力壁が転倒しにくくなり、耐力壁の負担せん断力は大きく

なる。

⑧ 境界梁は、耐力壁の回転による基礎の浮き上がりを抑える効果がある。耐力壁の破壊形

式(曲げ降伏、基礎浮き上がり、せん断破壊)は、面内方向の境界梁、面外方向の直交

梁の押え効果を適切に評価して決める。連層耐力壁のようにその脚部に大きな転倒モー

メントが生じる場合には、基礎の浮き上がりなどによって生じる回転変形を考慮して、

壁脚部の固定条件を決める。

⑨ 建築物に生じるねじれに対する対策は、重心と剛心の位置を揃えること(偏心率を下げ

る)。偏心が抑えられないような場合は、ねじれによる剛性を高めるに建物の外周部に

耐震要素を配置するとよい。

⑩ 多層他スパンラーメンに連層耐力壁を設ける場合は、外周部に設けるより中央部に設けた

ほうが転倒に対する抵抗性が高い。

⑪ 地震時のラーメン架構における柱の軸方向力の変動幅は、中央部より隅柱の方が大きい。

⑫ 建物の層間変形を検討する場合、大地震や強風により階段、エスカレーターが筋かいのよ

うに働き、建物の挙動に影響を及ぼすことがある。それによって、破損、脱落することの

無いように配慮する。

⑬ 建築物に水平力(地震力等)が加わり、大きな層間変形が生じる場合は、「P-⊿効果」

による付加曲げモーメントを考慮して柱を設計する必要がある。(「P-⊿効果」:軸力

を受ける鉛直部材が水平変位を起こした場合に、軸力Pと変位量⊿によって引き起こされ

る付加応力の発生現象)

1-1 構造計画(一般)(2級)

1 × 水平方向の剛性は、水平方向に対する変形のしにくさなので、一般に、同じ規模の

建物なら鉄筋コンクリート造よりも鉄骨造の方が変形しやすい。剛性は、鉄筋コン

クリート造の方が大きい。 誤り

2 〇 ピロティ階のような壁の少ない階は、柱の耐力及び靭性を大きくするなどの設計上

の配慮が必要である。 正しい

3 〇 耐震設計の考え方は、強度指向型と靭性指向型がある。 正しい

4 〇 水平方向の剛性は、水平方向に対する変形のしにくさなので、一般に、同じ規模の

建物なら鉄筋コンクリート造よりも鉄骨造の方が変形しやすい。剛性は、鉄筋コン

クリート造の方が大きい。 正しい

5 〇 耐震設計の考え方は、強度指向型と靭性指向型がある。靭性型において、塑性化後

の変形能力を大きくすることは耐震性能の向上につながる。 正しい

6 〇 各階において大きく層間変形角が異なると、剛性率も大きく異なることになる。

なるべく各階で大きな相違が起きないように設計することが望ましい。 正しい

7 〇 耐震設計の考え方は、強度指向型と靭性指向型がある。靭性に乏しくても、強度を

高めることによって十分な耐震性を確保することができる。 正しい

8 〇 耐震設計の考え方は、強度指向型と靭性指向型がある。靭性に乏しくても、強度を

高めることによって十分な耐震性を確保することができる。 正しい

9 〇 耐震設計の考え方は、強度指向型と靭性指向型がある。 正しい

10 〇 同じ荷重を支える場合は鉄骨の方が断面が小さくて済む。建物の規模が同じならば

鉄骨の方がコンクリートよりも軽くなる。 正しい

11 × トラスは、各接点がピン接合されている構造である。 誤り

12 〇 ピロティ階は剛性率が小さくなり、地震時に変形が集中し崩壊する恐れがあるので、

壁、筋かいを入れたり、柱の剛性を上げるなどしてその階の剛性率を大きくする必

要がある。 正しい

1-2 構造計画(一般)(1級)

1 〇 超高層建築物など細長い構造物に強風が当たると、その両側後方に交互に生じる渦

の影響で、風向きと直角方向に振動を生じ、その震動は、風向き方向よの振動より

大きくなることがある。また、ねじれ方向の振動も考慮する必要がある。 正しい

2 〇 地上階に比べて地下階のほうが平面的に大きな広がりがある場合、地上1階の床剛性

等の水平せん断力の伝達を検討する必要がある。 正しい

3 〇 偏心が大きい(重心と剛心の距離が離れている)と、ねじれ震動が生じ、剛心から

離れた隅部などの部分に変形が増大し損傷が生じるおそれがある。ルート2では偏

心率を0.15以下と規定している。 正しい

4 〇 建築物の各階ごとの剛性に大きな差があると、地震時に剛性の小さい階に変形や損

傷が集中しやすくなす。ルート2では剛性率を0.6以上と規定している。 正しい

5 〇 階により構造が違う建築物の場合でも、耐震計算ルートを階によって変える事は出

来ない。各階方向別に同ルートを用い、それぞれの構造に関する規定を満足するよ

うにする。 正しい

6 〇 設備、内外装材等の仕上げ材等は、地震による構造体の変形に追従できないと、破

損・脱落のおそれがある。そのためルート2,3では層間変形角を1/200以内

(1/120まで緩和あり)と規定している。 正しい

7 〇 大スパンの建築物においては、梁や床の振動によって使用上の支障が起こることが

ある。荷重による最大たわみに構造による変形増大係数を乗じた値を、部材の有効

長さで除した値が1/250以下とな確認を行う。(平成12年建設省告示第1459号)

正しい

8 〇 混構造の場合複雑な挙動となるため、異種構造間の応力伝達、剛性の違い、耐力の

連続性などを考慮して設計をしなければならない。 正しい

9 〇 細長い建築物に強風が当たると、その両側後方に交互に生じる渦の影響で、風向き

と直角方向に振動を生じ、その震動は、風向き方向よの振動より大きくなることが

ある。また、ねじれ方向の振動も考慮する必要がある。 正しい

10 〇 境界梁(耐震壁に接続する梁)は、耐震壁の回転による基礎の浮き上がりを抑える

効果がある。 正しい

11 〇 フラットスラブ構造は、スラブの一部(柱列帯)を大梁とみなすため、水平方向に

対する剛性が小さく、層間変位が大きくなる。そのため、外周部をラーメン構造と

し、ここに耐震壁を設けて地震力を負担する。 正しい

12 × 建築物に生じるねじれに対する対策は、重心と剛心の位置を揃えること(偏心率を

下げる)だが、偏心が抑えられないような場合は、ねじれによる剛性を高めるに建

物の外周部に耐震要素を配置するとよい。中央部に配置するとより回転を起こしや

すくなる。 誤り

12 〇 高さ方向の剛性や耐力の分布が不連続となる場合は、弱い部分に変形や損傷が集中

する。そうならないように、保有水平耐力を上げるが、その場合は全体のバランス

(地震時の振動特性や崩壊過程など)を考慮して計画する。 正しい

14 〇 構造躯体の壁は、防水や防音にも効果あるので偏心のためだけに安易に取り払うこ

とは、建築性能上好ましくない。 正しい

15 × 建築物の屋根周辺部や庇などは、局部風圧が大きくなるので耐風に対する検討が必

要である。 誤り

16 〇 大地震時の層間変形については、仕上げ材等の変形能力や階段等が筋かいの働きを

して建築物の挙動に影響を与える場合があるので、十分考慮して計画する必要があ

る。 正しい

17 〇 耐震設計の考え方は、強度指向型と靭性指向型がある。靭性が低い場合は強度を上

げて強度型としする。 正しい

18 〇 地震層せん断力は、Q=Ci×Wi 重量(Wi)が軽くなればQiは小さくなり、耐震性

能を向上させられる。 正しい

19 〇 超高層建築物は固有周期が長いため、長周期成分が卓越する地震動と共振を起こし

やすくなる。 正しい

20 × 柱の軸方向力の変動は、内柱より外柱の方が大きい。 誤り

21 〇 連層耐力壁は、外周部より中央部に設けたほうが、転倒に対する効果がある。

正しい

22 〇 異種の構造を組み合わせると、単一の構造のものに比べて挙動が複雑になる。異種

構造を組み合わせた場合は、応力の伝達、剛性の違いを考慮して設計しなければな

らない。 正しい

23 × 細長い建物(アスペクト比が大きい)建物は、地震や強風により転倒モーメントに

よる基礎の浮き上がりが起こる恐れがある。そのため、基礎構造を重量化して浮き

上がらないようにする。 誤り

24 〇 異種の構造を組み合わせる場合は、応力の伝達、剛性の違いを考慮して設計しなけ

ればならない。 正しい

25 〇 エスカレーターは、大地震時の層間変形による脱落や、建物への挙動の影響に配慮

して計画しなければならない。 正しい

26 〇 柱の軸方向力の変動は、中柱より外柱の方が大きい。 正しい

27 × 境界梁の曲げ耐力及びせん断耐力を大きくすると、地震時に連層耐力壁が転倒しにく

くなり、耐力壁の負担せん断力は大きくなる。 誤り

28 〇 地震等による水平変位が大きい場合は、P-⊿効果による付加応力を考慮して設計す

る。 正しい

29 〇 建築基準法により耐火性能が定められており、主要構造部の非損傷性が定められて

いる。(建築基準法施行令第107条) 正しい

30 〇 部材断面等に適度に余裕を持たせた設計は、イニシャルコストは増すが、一般的に

建築物の寿命が伸びるので、全体的なライフサイクルコストは節減される。正しい

31 〇 建築物の用途、使用目的等により必要に応じた設計グレードを選択するべきであり、

無駄な高品質はよい設計とはいえない。 正しい

32 〇 建築物に作用する荷重・外力には性質が異なる様々な種類があるので、法規及び基

規準では確率、統計を基に扱いやすい数値として便宜的に提示している。 正しい

33 〇 高さ方向の剛性や耐力の分布が不連続となる場合は、弱い部分に変形や損傷が集中

する。そうならないように、保有水平耐力を上げるが、その場合は全体のバランス

(地震時の振動特性や崩壊過程など)を考慮して計画する。 正しい

34 × いくら複雑な解析モデルを採用したとしても、実際のモデルを完璧に解析すること

はできないので、解析結果の検証は省略することはできない。 誤り

35 〇 RC造のコア壁を地震力等の水平力に対する抵抗要素とし、外周骨組みは主に鉛直

荷重のみを負担させ、外周骨組みとコア壁とは両端ピンの鉄骨梁で接合した混構

造である。このように、建築物の構成部材の役割を単純化することで、大スパン化

による空間有効効率の拡大につながる。 正しい

36 〇 建築物の基礎、主要構造部等は、日本産業規格等又は大臣認定を受けたものでなけ

ればならない。(建築基準法第37条) 正しい

2 構造計画(固有周期)

① 地震による揺れは、建築物の固有周期と地盤の卓越周期が近いほど大きく揺れる。そのた

め、建築物の固有周期は、地盤の卓越周期と一致しないように設計する。

② 建築物の固有周期を求める式に、T=h(0.02+0.01α)とT=2π√(m/k)の式

(m:質量 k:水平剛性)がある。後式より、建築物の固有周期は、質量の平方根に比

例し水平剛性の平方根に反比例する。

③ RC造の場合、躯体にひびが入ると剛性が低下するため、固有周期が長くなる。また、地

盤にひびが入ると、地盤の剛性が低下し、建築物の固有周期が長くなる。

④ RC造の場合、柱と壁の間に耐震スリットを設けると、柱の変形能力が増大し、固有周期

が長くなる。

2-1 構造計画(固有周期)(2級)

1 〇 建築物の揺れの大きさは、同じ地震波でも建築物の固有周期と地盤の卓越周期が近

いほど大きく揺れる。 正しい

2 × 建築物の固有周期(T=2π√(m/k))は、剛性が小さいと長くなり、質量が小さ

いと短くなる。 誤り

3 × 建築物の固有周期(T=2π√(m/k))は、剛性が同じ場合、質量が大きいほど長

くなる。 誤り

4 〇 建築物の固有周期(T=2π√(m/k))は、剛性が同じ場合、質量が大きいほど長

くなる。 正しい

5 × 建築物の固有周期(T=2π√(m/k))は、質量が同じであれば、水平剛性が低い

ほど長くなる。 誤り

6 × T=h(0.02+0.01α)より、TRC=0.02h TS=0.03hとなり、鋼構造の方が長

くなる。 誤り

7 × 建築物の固有周期(T=2π√(m/k))は、剛性が同じ場合、質量が小さいほど短

くなる。 誤り

8 〇 T=h(0.02+0.01α)より、TRC=0.02h TS=0.03hとなり、鉄骨造の方が長

くなる。 正しい

9 〇 鉄筋コンクリート造の場合、躯体にひび割れが発生すると剛性が低下するため、固

有周期が長くなる。 正しい

10 〇 免震構造は、建物の固有周期を長くして建物に係る応答加速度を小さくするのが目

的である。 正しい

11 〇 鉄筋コンクリート造の場合、柱と腰壁の間に耐震スリットを設けると、柱の変形能

が増大し固有周期が長くなる。 正しい

2-2 構造計画(固有周期)(1級)

1 〇 T=h(0.02+0.01α)より、固有周期はhが大ほど(高さは高いほど)長くなる。

正しい

2 〇 T=h(0.02+0.01α)より、鉄骨造の固有周期はT=0.03hとなる。 正しい

3 〇 鉄筋コンクリートの固有周期は、ひび割れや基礎の変形があると長くなる。固有周

期が長く算定されると計算上建物に不利に働く場合があるので、初期剛性を用いて

計算する。 正しい

3 構造計画(床の面内剛性)

① 水平力に対して、各階の耐力壁、柱等が一体となって抵抗するためには、床スラブと緊結

した上に、各階の床スラブの面内剛性及びに耐力が十分確報されていることが重要である。

② 使用上の検討では、床構造の鉛直方向の固有振動数が10Hzを下回る(振動がゆっくりに

なる)と、居住性に障害がでやすくなる。震動障害を防ぐには、床の曲げ剛性(EI)を高

める。床の振動障害を抑制するには、床の剛性を高めて、床の鉛直方向の弾性たわみを小

さく(固有振動数を上げる)する。

3-1 構造計画(床の面内剛性)(2級)

1 〇 屋根や床は積載荷重を支えるだけでなく、床版の面内剛性が高いほど地震力などの

水平力を柱や壁に適切に伝えることができる。 正しい

2 〇 屋根や床は積載荷重を支えるだけでなく、床版の面内剛性が高いほど地震力などの

水平力を柱や壁に適切に伝えることができる。 正しい

3-2 構造計画(床の面内剛性)(1級)

1 〇 床は積載荷重を支えるだけでなく、床版の面内剛性が高いほど地震力などの水平力

を柱や耐力壁に適切に伝えることができる。 正しい

2 〇 床は積載荷重を支えるだけでなく、床版の面内剛性が高いほど地震力などの水平力

を柱や耐力壁に適切に伝えることができる。 正しい

3 〇 平力に対して、各階の耐力壁、柱等が一体となって抵抗するためには、床スラブと

緊結した上に、各階の床スラブの面内剛性及びに耐力が十分確報されていることが

重要である。 正しい

4 〇 床の鉛直方向の固有振動数が10Hzを下回る(振動がゆっくりになる)と、居住性

に障害がでやすくなる。震動障害を防ぐには、床の曲げ剛性(EI)を高める。

正しい

5 × 平面形状が細長く耐力壁が両妻面のみで床が剛床でない場合は、中央部の変形が大

きくなり中央部の柱の負担せん断力が大きくなる。そのため、妻側の耐力壁の負担

せん断力は小さくなる。床が剛の場合は、変形が少なくなり妻側の耐力壁の負担せ

ん断力は大きくなる。 誤り

6 〇 床の振動障害を抑制するには、床の弾性たわみを小さくする。(剛性を上げる)

正しい

7 × たわみを小さくするには剛性を上げる。剛性は、EI(ヤング係数×断面二次モー

メント)。鉄筋コンクリートの剛性はコンクリートのEとIを用いるが、コンクリ

ートの強度を上げるより断面を厚くした方が効果がある。 誤り

8 〇 平面形状が細長い場合、剛床仮定で検討すると中央部の変形が小さくなるが、剛床

仮定が成立しない場合もある。剛床でないとすれば、変形が大きくなり安全側の設

計となる。 正しい

9 〇 床構造の鉛直方向の固有振動数が10Hzを下回る(振動がゆっくりとなる)と震動

障害が生じる。そのために、一次設計において、たわみの検討を行う。 正しい

今回は構造計算の概要の続きと構造計画を紹介しました。構造計画の内容は、とても内容が広く、毎年新規問題も出題されます。構造計画・耐震計画の分野では、まだまだ各種構造と関連する問題が多く出題されていますが、それらは、今後の各種構造の分野で紹介することにします。次回は、苦手な方が多いトラスの計算問題を紹介します。

今日はこんな言葉です!

『続ける才能さえあれば、他のどんな才能も

凌駕する時は必ず来る。 』 (山口千尋)