“目に見える世界”から ・ ・ ・

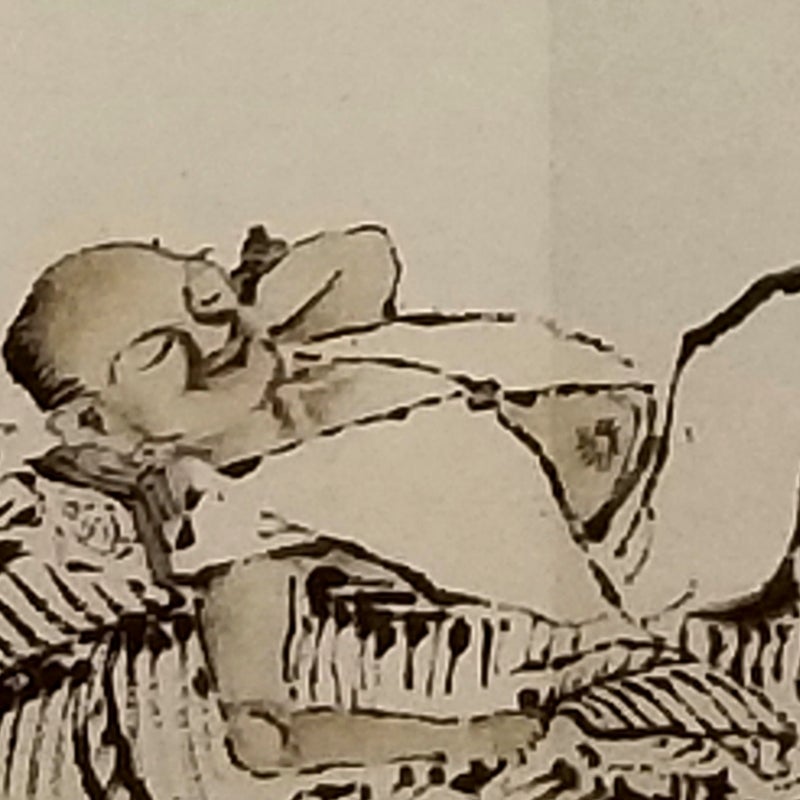

大きく花を開かせた牡丹が描かれていますよ。

「第十二図」は『亦復一楽帖』全十三図の中で

ただ一点の濃彩画。最も目を惹く作品です。

胡粉(貝殻からつくられた白色の顔料)を用いて、

牡丹の花弁一枚一枚の色合いの変化と瑞々しさを

伝えています。

そして、

その優美な大輪を下からそっと押し上げる様に、

濃淡のある緑の葉がいっそう際立たせています。

あとは、、、 漢字がたくさん並んでいますが、

読めない。

以上。

…と、

ここまでは

“表面的な世界”(観たまま)にすぎません。

各図と同じくこの図も「写意」による体現です。

目の前の景物を写しとったもの(写生)ではなく、

“心の景色”を写しだしたもの。

竹田にとっての “日常の中のちいさな楽しみ”。

画賛の奥にひそむ今回の“亦一楽”とは。

竹田が“一輪の牡丹”に込めた想い。

“目に見えない世界”へ ・ ・ ・

さあ、ここからですよ。

まずは賛を読んでみますね。

唐人有句咏牡丹曰若教解語

當傾國此句言其明麗豊艶盡

矣而世有花之

能解語動人

傾國

者寔

繁吾

輩捨

彼取

此缾

頭挿

置終

日對

賞亦

復一

楽蓋

特以

其不

解語

也

唐人(とうじん)に句有り。牡丹を咏じて曰く。

「若(も)し語を解せしめなば、当(まさ)に国を傾く

べし」と。

この句、

その明麗豊艶(めいれいほうえん)を言い尽くせり。

而(しか)して、

世に花の能(よ)く語を解する有りて、

人を動かし、国を傾くる者まことに繁(おお)し。

吾輩は彼を捨て、此をとり瓶に挿し置き、

終日対して賞す。亦復一楽。

蓋(けだ)し特(とりわ)け

その語を解せざるを以(も)ってなり。

昔の中国の詩人に牡丹を咏じた句があります。

「もしも牡丹が言葉を話すことができたら、

まさに国を傾けるだろう」と。

この句は

牡丹の明麗豊艶な姿を言い尽くしています。

しかるに世の中には言葉を理解し人を感動させる

花はまことに多いですが、

(世の中には“傾国”とされる者は多くいるが)

私はそのような“花”を捨て、この花をとり、

花瓶に挿し置いて、一日中これに向かい合って

観賞します。亦復一楽。

(私はそうした“傾国の美女”でなく、この牡丹の

花一輪を採ってきて花瓶に挿し置き、

一日中ずっと眺めて楽しみます)

もちろん、

この花だけが特別に私の言葉を理解してくれる

というわけではないですが。

江戸時代後期の文人画(南画)家

田能村竹田(たのむらちくでん/1777-1835)の画帖

『亦復一楽帖(またまたいちらくじょう)』に収録され

ている「第十二図」です。

「唐人(とうじん)」とは、中国の人。唐の時代の

人を指す場合もあります。

人物が特定できないためここでは昔の中国の詩人

たちとしておきます。

「解語(かいご)」とは、美人のこと。

または芸娼妓(げいしょうぎ)のこと。

ここでは艶語をよく理解する花(美女)。

「傾国(けいこく)」とは、非常に美人のこと。

絶世の美女。「傾」は、危うくする意で、君主の

心をまどわせ、国を滅ぼしても悔いることのない

ほどの美人。

一国の君主が美人を愛したがために、国が滅んだ

例は多い。「傾城(けいせい)」とも。

出典は『漢書』「外戚伝」上「光武李夫人」に

みられる李延年(りえんねん/紀元前140?-前87?)という

宮廷歌手の「歌一首」の一節、

「一顧傾人城 再顧傾人国」

(ひとたび顧みれば人の城を傾け、再び顧みれば

人の国を傾く)。

「傾城傾国」は紀元前からある言葉なのですね。

「明麗豊艶(めいれいほうえん)」とは、

「明麗」は、はっきりしていて美しくととのって

いること。また、そのさま。

「豊艶」は、ふくよかで美しいこと。

また、そのさま。

もともと「美人」は、美女だけでなく美男子にも

用いられる言葉でした。

また男女を問わず、才徳の優れた人。賢人。

“心が美しい人”のことを「美人」といいました。

この他、

様々な比喩を用いて表される場合もあります。

「第十二図」の賛は、

唐(昔の中国)の詩人たちは、

“もし牡丹が人の語ることばを理解できたなら、

国を傾けるであろう”と詠んだという前置きから

始まります。

“牡丹の花”と“語を解する花”。

「傾国」と聞いて思い出される詩と言えば、

やはり中唐の詩人白居易(はくきょい/772-846)の

代表作『長恨歌(ちょうごんか)』でしょうか。

これは、

玄宗皇帝と楊貴妃の切なくも美しい愛の物語を

描いた超大作。

白居易が玄宗の死後につくった長編詩です。

詩中では“玄宗”とは言っておらず、あくまで、

“漢の武帝”の頃の話と(都合上)なっていますが。

この詩の冒頭句に「傾国」の言葉がみられます。

漢皇重色思傾国

“漢の皇帝は絶世の美女を得たいと望んでいた”

“傾国の美女”と呼ばれている楊貴妃。

彼女は牡丹の花を好みました。

また楊貴妃を寵愛する玄宗皇帝も、彼女と一緒に

牡丹を観賞するのを楽しみました。

宮中の庭園沈香亭(じんこうてい/ちんこうてい)の北に

ある欄干で牡丹を愛でていた楊貴妃の美しい姿を

みた玄宗は、

“君は話すことのできる牡丹だ”とたたえ、

酔った李白(りはく)に即席で詩を作らせたという

故事もあります。

その李白(りはく/701-762)の七言詩

『清平調詞(せいへいちょうし)』三首・其三にも

「傾国」の言葉がみられます。

『清平調詞』三首 其三

名花傾國兩相歡

長得君王帶笑看

解釋春風無限恨

沈香亭北倚闌干

名花の牡丹と傾国の美人が共に楽しんでいます。

その姿を君王(皇帝)がいつも微笑みながら眺めて

おられるのも当然のことです。

その艶やかさは春の愁いをも消しさるほどで、

沈香亭の北の欄干によりかかった姿は、

もう何にたとえることもできません。

沈香亭には様々な品種の牡丹や芍薬が植えられて

いたようです。

中田勇次郎氏は『文房淸玩 三』の中で、

玄宗が楊貴妃とともに賞美したという沈香亭の前の木芍薬

には、一枝に両つの花がつき、朝には深紅、午には深碧、

暮には深黄、夜には粉白となり、昼と夜に花の色が変った

ので、帝が左右にむかって、これは花木の妖である、

あやしむに足らないといったという。 (P.143-144引用)

と述べられています。

木芍薬(もくしゃくやく)とは俗に牡丹のことで、

これは草芍薬と区別した呼び方。

もとは山地に野生している薬草としての樹木の

牡丹をいったそうです。

おなじボタン科ボタン属の芍薬と牡丹。

とてもよく似ているため中国では“姉妹花”とも

呼ばれます。

“昼夜で色を変える神秘的な花”を共に愛でていた

玄宗と楊貴妃。

そしてこの夜の幻想的な情景を詠った詩仙李白。

この故事から作画を試みたとされる、

竹田が若いときに描いた牡丹図がありますよ。

「沈香亭餘紅図」文化五年(1808年)

こちらは竹田が三十二歳の時の作品です。

画面左上にある賛の末尾に、

「曾向沈香亭畔酔一稔餘紅猶抹霞」

曾(すなわ)ち沈香亭の畔に向かうと、

私(玄宗)は酒に酔い紅くなって霞みを帯びた花を

見た。

とあります。

圧倒的存在感を放つ牡丹。

牡丹が一般的に知られ愛でられるようになるのは

唐代、とくに盛唐(玄宗の時代)以降から。

李白の詩からも窺えるように、

牡丹は宮廷や豪族たちのあいだで愛され尊ばれて

きました。

李白をはじめ宮廷に招かれた詩人たちはみな、

花の中でもっともすぐれた王者の風格をもつ花

ということから、

皇帝の妃を「百花の王」にたとえました。

牡丹が「花王」と称される所以です。

また、

天下第一の香りと国一番の美しさをもつ意から、

「天香国色」という異名もあります。

出典は唐の李濬(りしゅん)が著した

『松窓雑録(しょうそうざつろく)』に収録されている

李正封(りせいほう)が詠じた詩の一句

「天香夜染衣 国色朝酣酒」。

この詩が広まり、一時は都中の人が牡丹に夢中に

なるほど、いつしか牡丹はお金持ちがステータス

として庭に植える花となっていきました。

当時の人たちは、花に対して色と香を第一とし、

色では黄色の花がもっとも貴ばれました。

牡丹においては華美な紅紫が好まれ、また黄色の

花は珍しいということから大変重宝されました。

黄色の牡丹は他の色の牡丹とくらべ育てづらい

品種であったことも理由にあるようですが。

長安で大流行し、

その花の色にも好き嫌いの風潮が生じるまでに

なっていた牡丹。

なかでも白花の牡丹はあまり愛好されず、

むしろ嫌悪されていました。

そんな白牡丹を愛していた詩人がいます。

白居易です。

彼は『白牡丹(はくぼたん)』と題した詩で、

白花冷澹無人愛

白い花は色彩があまりにも淡白でありすぎるため

に、多くの人に珍重されない存在なのだ。

と詠い、また別の同題の詩で、

始知無正色 愛悪隨人情

この世の中には絶対的な一定の色というものは

なく、その美醜は人間の心によるものだ。

と述べています。

つまり、

物の美醜はその物自体にあるのではなく、

それを見る人、感じる人の心そのものにあると。

人間の精神生活の面まで植物を結びつけている

ことが窺えます。

詩中で自身を白い牡丹にたとえた白居易。

それはあたかも、己の官途への不遇を嘆いている

かのようでもある。

と、『花は紅・柳は緑』で水上静夫氏が述べられ

ています。

また白居易は、

『牡丹芳(ぼたんほう)』と題した長編詩の一節で

こんなふうに詠っています。

花開花落二十日

一城之人皆若狂

花が開いて花が落ちる、その間二十日、

城中の人は皆狂うがごとし。

この一節から都の人たちの牡丹に対する異常な

熱狂ぶりが窺えます。

ひとつに夢中になるあまり何かが疎かになる…

いつの世も人の本質は変わりませんね。

牡丹の異名「二十日草」はこの句が出典です。

宋代(960-1279)になると、

洛陽や蘇州など、富裕な都市の住民に広く愛好

されるようになります。

そしてさらに、

“花のもつ徳性をも愛する”ようになります。

『文房淸玩 三』には、

花を観賞するには、ただその花の美しさを賞美するという

だけではなく、花のもっている徳性をも愛する習慣がある。

と記されています。

『太極図説』や『通書』を著したことで知られる

北宋の儒学者周敦頤(しゅう とんい/1017-1073)は、

花を人になぞらえた名作『愛蓮説』の中で、

菊花之隠逸者也 “菊は花の隠者であり”

牡丹花之富貴者也 “牡丹は花の富貴であり”

蓮花之君子者也 “蓮は花の中の君子であります”

と喩えました。

続けて、

“ああ、菊を愛する人は陶淵明(とうえんめい)の後、

ほとんどいなくなってしまいました。

私のように蓮を愛する人はどれだけいるので

しょうか。

牡丹を愛する人がこれほど多いのはもっともな

ことですが…”

と詠っています。

『愛蓮説』以降、牡丹は「富貴」の象徴となり、

「富貴花」と呼ばれるようになりました。

『愛蓮説』という題からもわかるとおり、

周敦頤自身は蓮の花をこよなく愛していました。

「富貴」とはよく言われますが、、、

ただ富んでいるだけでなく、みなから尊敬され、

品格を備えていること。

はたして、この両方を兼ね備えているお金持ちは

世間にどれだけいるのでしょうね。

さて

牡丹は中国(西北部)原産の落葉低木で、

元々は薬草として栽培されていました。

中国最古の薬物書『神農本草経』に登場します。

やがて、随代から唐代にかけて観賞用の品種が

次々と生まれていき、日本には奈良時代に伝来。

平安時代になると寺院等で栽培され始めました。

日本で観賞用としての栽培が一般化したのは、

文化が隆盛を誇った江戸時代になってから。

また、江戸時代初期から中期にかけて、

明末清初の内乱が勃発した中国から沢山の黄檗

禅僧が日本へ亡命することとなりました。

来日し、その後長崎の興福寺の住職となった画僧

逸然(いつねん)、

そして逸然に招聘され日本黄檗宗の祖となった

隠元隆琦(いんげん りゅうき)もそのひとり。

これに伴って黄檗禅の文化が大量に流入。

上方で色づいた文化は江戸へと下っていきます。

そうしたなかで日本国内の文化的趣向も変容して

いきました。

この『亦復一楽帖』では、

中国清初の文人画家・書家の

惲寿平(うん じゅへい/1633-1690)の彩色法に倣った

竹田の新たな描法の模索と試みがみられます。

寿平は日本の文人画における花鳥画にもっとも

大きな影響を与えた人物とされ、

日本では号の南田をとり、惲南田(うん なんでん)と

称されることが多いようです。

山水画から花鳥画に転向した寿平は、当時の

形式化した鉤勒法(こうろくほう/細い線で輪郭を描き、

その中を彩色する技法)を改め、

宋の徐崇嗣(じょすうし)に私淑し、美しい色を用い

た没骨法(もっこつほう/輪郭を描かず、初めから画面に

形と色を同時にあらわす技法)による描法で独自の表現

を確立しました。

その没骨法を用いて描かれた「第十二図」の

大輪の牡丹。

寿平の「牡丹図」にとてもよく似ています。

(国立故宮博物院に所蔵されていますよ)

このように、竹田は中国の様々な文人画家の作風

(詩書画)を模倣しながら、

“自分だけの芸術表現の探求”に明け暮れました。

「読万巻書 行万里路」

思索と体験、理屈と実践を繰り返す中で。

『田能村竹田基本画譜 解説篇』で宗像氏は、

(前略)第一二図は、やはり惲南田法を明確に意識した図で

あると、理解してもよいものと思われる。

しかしながら、本牡丹花では赤系の色を入れ、部分的に

胡粉をのせ、さらに部分的には再度薄く赤をさすなど、

花びらの一弁々々を描き分けるかのように、微妙、繊細に

描き出し、(中略)これまでの竹田の着色・彩色画(特に文化

八年以降)における色彩活用の独特の妙趣を秘めたものと

なっており、そこには惲南田の法を超えて、竹田独自の

牡丹花ともいうべきものが形成されているように思われる

(後略)

と見解を示されています。

竹田の作品はパッと観ただけではわからない。

わかるわけがなく、、、

わからないから、当然一般受けはしない。

(展覧会を開いても集客が見込めない…)

そもそも“人が群がる作品”ではないのだ。

(作品が人をえらぶ)

そうであるから今度は、その“わからない”に、

不思議な魅力が生まれてゆく ・ ・ ・

竹田が私淑していた北宋の詩人

蘇東坡(そとうば/1036-1101)の詩にも牡丹を詠んだ

作品がいくつかあります。

が、ここでは割愛させていただきます。

宋の時代にはすでに、身分を問わず生花(挿花)の

習慣があったようです。

また花譜が多数つくられるようにもなりました。

蘇東坡の師にあたる人物で、唐宋八大家のひとり

欧陽脩(おうようしゅう/1007-1072)が著した

『洛陽牡丹記(らくようぼたんき)』「風俗記」の

冒頭に、

洛陽の風俗は大抵花好きである。春には城中、貴賤を

問わず、なべて花を挿す。これは君子だけでなく、

小人とてそうである。開花のころ、士も庶民も競って

花見の遊びをする。(後略)

佐藤武敏編訳『中国の花譜』 P.67

とあります。

また、

南宋の詩人陸游(りくゆう/1125-1210)が著した

『天彭牡丹譜(てんぽうぼたんふ)』「風俗記」には

次のように記されています。

(前略)花は植えたり、接ぎ木したり、切ったり、手入れ

したりするのにそれぞれ方法がある。これを弄花(ろうか)

という。俗に「弄花(ていれ)一年、看花(はなみ)十日」

ということばがある。そこで富貴な家ではそれを惜しむ

ことから、花の開いているところに行って観ることにし、

軽々しくは切らないのを通例としている。

思うに花を切ると翌年は花がきわめて少なくなるからで

ある。(後略)

佐藤武敏編訳『中国の花譜』 P.91

“切り花”を楽しめる期間は十日間ほど ・ ・ ・

十日もてばいいほうでしょうか。

もう一度、

この「第十二図」の牡丹を観てください。

よく見ると、茎が切られていますよ。

最初にこの図の牡丹を観たとき、

茎が途中でスパッと切れているのが私は気になり

ました。

ですが、賛を読んで納得。

私はそうした“傾国の美人”でなく、

この牡丹の花一輪を採ってきて花瓶に挿し置き、

一日中ずっと眺めて楽しみます。

数日しか一緒にいられないことを解った上で、

それでも竹田は、外で目にとまった牡丹の花を、

(“彼女”の尊厳を守りながら)そっと切りとり、

一枝を持ち帰り、花瓶に挿し置き、

そして部屋でゆっくり愛でる。

(実際に竹田がそれをしたかどうかではなく、

そうした姿勢や態度、詩情として)

“富貴な家”なら、庭に植えた満開の牡丹を長~く

楽しむのでしょうけれど…

私は一輪の牡丹があればそれで十分なのです。

たとえそれが短い間であっても。

人の言葉を理解しない牡丹(あなた)だからこそ、

私は惑わされることもなく、むしろ、より一層

あなたに話しかけたくなります。

あなたが私の前から去ってゆくその時までは、

どうか私にあなたを独占させてください。

偶然あなたと出逢い、

私のわがままから部屋に来ていただいて、、、

一碗の茶を挟んで

あなたと過ごすひととき ・ ・ ・

これもまた“楽しみのひとつ”。

…と。

色男の頼山陽が好む美女を牡丹に喩えて。

“この画帖を開く度に絶世の美女を独り占めでき

ますよ”と言わんばかりに。

竹田は、

“私は明麗豊艷なる牡丹の花を一輪花瓶に生けて

眺めているだけで十分楽しく過ごせます”と、

このように表現していますが、、、

少し深読みすれば、

“私とあなた(山陽)は好む対象がちがいますね”

と暗に示唆しているようにも。

この一輪の牡丹にかぎらず、

山陽にとって“竹田の奥深き世界”を独占できる

満足感というのは計り知れないものだったはず。

また竹田のほうも、

敬慕する山陽に、思いもよらぬ最上の揮毫の場を

設えてもらったこと、さらには、

“どうか私のために画を描いてくれないか”と

丁重に求められたことは心底嬉しかった。

“互いが互いを理解し合い、独占し合える喜び”

目に見えているものと目に見えていないもの。

竹田作品の面白さは、

“すぐにはわからないところ”にあると思う。

ここまでお読みいただき

ありがとうございました。

次回は『亦復一楽帖』の「第十三図」を。

いよいよ最終回です。

壬寅 立冬前五日

KANAME

一部引用・参考文献

・『 文房淸玩 三』中田勇次郎 著 二玄社 1962年

・『日本美術全集 第24巻 文人画と写生画 大雅/玉堂/

応挙』

佐々木丞平 河野元昭 編集 学習研究社 1979年

・『日本の美術 2 田能村竹田』飯島勇編 至文堂 1980年

・『花は紅・柳は緑 』水上静夫 著 八坂書房 1983年

・『水墨画の巨匠 竹田』第十四巻 中村真一郎/河野元昭 著

講談社 1995年

・『中国の花譜』佐藤武敏 編訳 平凡社 1997年

・『中国の花物語』飯倉照平 著 集英社新書 2002年

・『田能村竹田 基本画譜』宗像健一 編著

思文閣出版 2011年

・ Wikipedia

【関連記事】

2022年10月29日 投稿

2022年10月19日 投稿

2022年8月26日 投稿