![]()

![]() 『カラナグ Elephant Boy』1937年

『カラナグ Elephant Boy』1937年![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

カラナグとは、象の名前。映画はそのカラナグと、象の狩人になりたい少年トーマイの話。

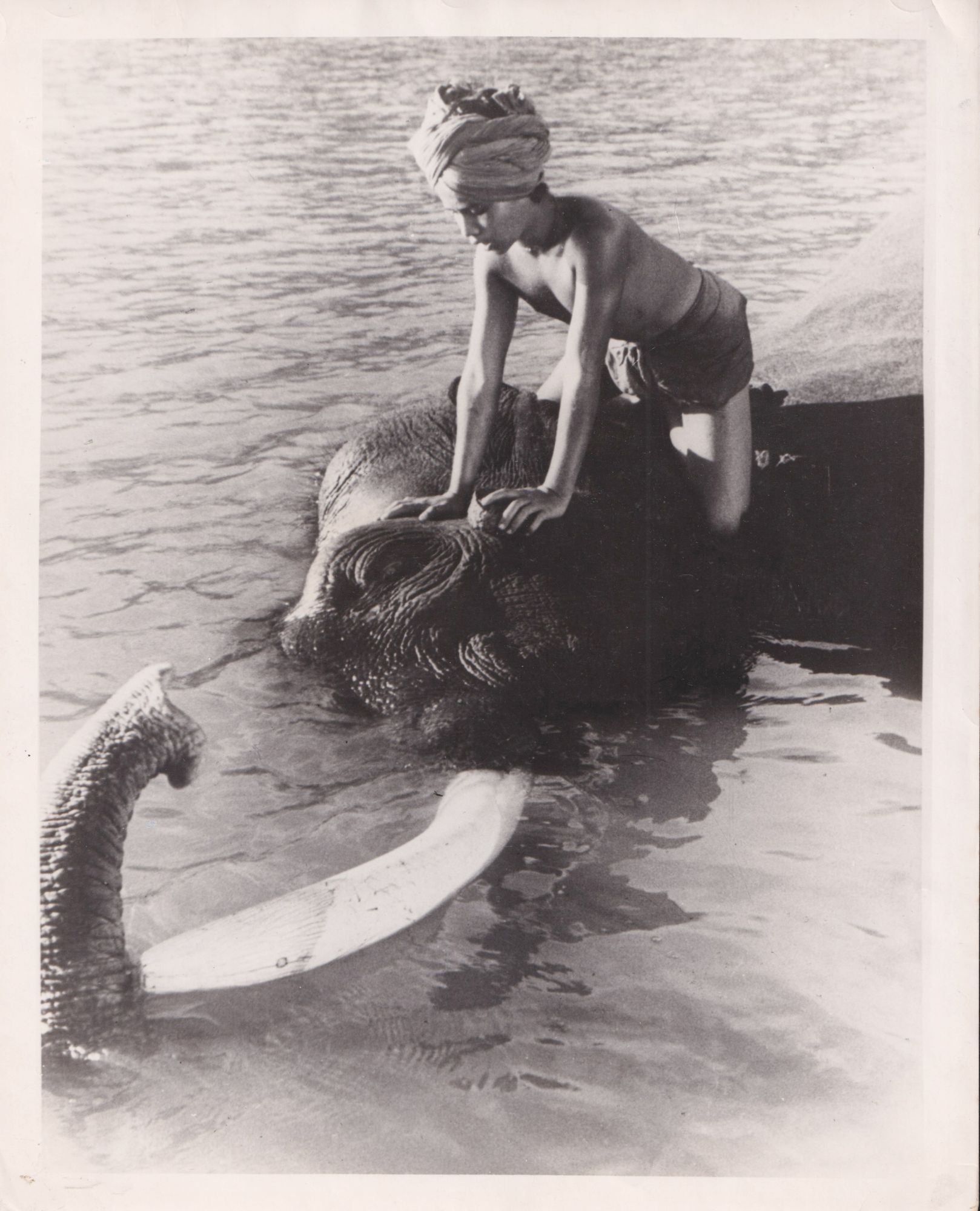

トーマイにはお母さんがいない。お父さんもお爺ちゃんも象使い。トーマイの家は、カラナグという象を飼い馴らしていて、トーマイはカラナグと仲良し。(カラナグに鼻先で石を拾わせ、その石で体を洗ってあげている、トーマイ)

白人のピーターセン(英国人なのだろうと思った。イギリス領インド帝国 - Wikipedia)は、トーマイのお父さんとカラナグを雇い、毎年野生の象を大量に狩って飼い馴らし、労働させていたが、今年は象が見当たらない。南に一頭もいないとなり、北進していたのだった。

本来留守番していなければならないトーマイ、しかしトーマイを面白いと思ったピーターセンは、トーマイの同行を許可。

野営していると、トーマイの父が、ヤギの柵にトラが来たとピーターセンに報告。

ピーターセンとトーマイの父で銃を持っていくが、トーマイの父はトラに襲われ死んでしまう。

その知らせを聞いたトーマイは悲しむ。そして、カラナグも吠えて悲しんでいる。

飼い主を失った象は鎖を破って暴れると聞いたピーターセン、実際鎖を破って野営地で暴れまくったカラナグを残酷なラム・ラールに割り当てた。

ラム・ラールはカラナグを鞭で激しく打って言うことを聞かせようとし、防御したカラナグがラム・ラールを倒すと、ラム・ラールは立てない状態に。

ラム・ラールはカラナグの射殺を求める。しかしラム・ラールの象に対する仕打ちが見えたピーターセンは、ラム・ラールに金をやり、野営地を去らせる。

大人たちの話からカラナグが射殺されると思ったカラナグは、カラナグを連れてジャングルに逃げ込む。

そこで寝ていると、ふと気配に気づき目覚め、一頭の象を追って、トーマイは神話で語られている象の群舞を見る。

目が覚めたトーマイは、象の群舞の夢を見たと思う。でも本当に夢だったのか?と辺りを見ると、実際近くの川に象の大群。

ピーターセンに報告すると、指揮がとられ、集団で象の大群を、作ってあった柵に追い込み、戸を閉め確保。

原住民のリーダーは、「自分は45年狩りをしているが、象の群舞を見たことはない。神話にある象の群舞を見たトーマイは、ジャングルの神に選ばれた狩人だ」と言う。

ピーターセンの側近の原住民マチュア・アッパがトーマイを狩人にするための訓練を申し出、ピーターセンはそれを承認しました、という話。

(ピーターセンとトーマイ)

象の存在感が圧倒的で、動く岩山のようで威厳があり美しかった。ガネーシャというインドの神がなぜ象なのか、首肯できた。身近で有難いのだろう。だからそこの人間と一体になってしまう。エジプトの猫神バステトのように。

象が飼い馴らされていて、主演子役を鼻で巻いて頭に乗せるシーンが大変魅力的だった。

(カラナグは、牙と鼻で挟み、木材を運べる)

象というのは、何度見てもそのたびに太古の恐竜を目にしているようで不思議な気分になる。

原作は小説『ジャングル・ブック』の一遍『象使いトゥーマイ』。

ディズニーの『ジャングル・ブック』

アニメ版

★Wikipediaより★

『カラナグ』(原題:Elephant Boy)は、1937年に製作されたイギリスの映画である[1]。

小説『ジャングル・ブック』の一篇「象使いトゥーマイ」を原作としている[2]。ゾルタン・コルダ(英語版)とドキュメンタリー映画製作者のロバート・フラハティが監督を務め、

の映画デビュー作かつ初主演作となった。ヴェネツィア国際映画祭で最優秀監督賞を受賞。

別題に『象使いの少年[3]』『カラナグと象少年』がある。★

★『エレファント・ボーイ』は、インド生まれの俳優サブーが映画デビューを果たした1937年のイギリスの冒険映画です。[2] ドキュメンタリー映画監督のロバート・J・フラハティは、インドの映像の一部を制作し、監督を務めたゾルタン・コルダは、ヴェネツィア国際映画祭で最優秀監督賞を受賞した。この映画は、ロンドンのデンハムとインドのマイソールにあるスタジオで制作され、ラドヤード・キップリングの

『ジャングル・ブック』(1894年)の「象の舞」という物語に基づいています。(注3)

プロット

インドで育った少年トオマイ(サブ)は、ハンターになることに憧れています。その間、彼は象使い(象使い)の父親を手伝い、4世代にわたって家族で飼われている大きな象のカラ・ナグを手伝います。

ピーターセン(ウォルター・ハッド)は、父親とカラ・ナグを雇い、政府が毎年、野生のゾウを飼いならして働かせるために大掛かりに一斉検挙する。トゥーマイを面白がり、父親以外に面倒を見てくれる人がいないことを知ったピーターセンは、トゥーマイも来ることを許可します。

不思議なことに、この地域ではしばらくゾウが目撃されていないので、ピーターセンは、ゾウがもっと北で見つかるだろうという推測に自分の評判を賭けています。しかし、6週間の狩猟は実を結ばなかった。彼は諦める覚悟を決めていたが、彼の右腕であるマチュア・アッパ(アラン・ジーズ)は、もう一ヶ月狩りを続けるよう彼を説得する。他の雇われた原住民は、トゥーマイの野心を知ると、象が踊るのを見た時だけハンターになると言って、彼を嘲笑する(神話)。

ある夜、トゥーマイの父親はキャンプの近くをうろついている虎を見つけ、ピーターセンを目覚めさせる。2人が獣を撃ちに出かけると、トゥーマイの父親は殺されてしまう。カーラ・ナグの悲しみは激しくなり、野営地を暴れ回り、トゥーマイが彼を落ち着かせたところでようやく止まる。

ピーターセンは、残酷なラム・ラール(ブルース・ゴードン)をカラ・ナグに割り当てることにした。しかし、ラム・ラールが象を殴ると、カラ・ナグは拷問者を傷つけてしまう。象使いは、法律に従ってカラ・ナグを破壊するよう主張する。ピーターセンは、彼を安全な収容所から追い出すと脅すことで、彼の考えを変えさせ、代わりに100ルピーを受け取らせることに成功する。

この執行猶予に気づかず、トゥーマイはカラ・ナグを連れてジャングルに逃げ込む。そこで、彼らは行方不明の野生の象につまずき、トゥーマイは彼らが踊っているのを見ます。彼はピーターセンを彼らのところに連れて行く。他の原住民は畏敬の念を抱き、彼を「象のトゥーマイ」と称賛する。マチュア・アッパは少年を狩人になるための訓練を申し出、ピーターセンはその計画を承認する。

キャスト

- サブ as トオマイ

- W・E・ホロウェイ(父役)

- ウォルター・ハッド(ピーターセン役

- アラン・ジーズ(マチュア・アッパ役

- ブルース・ゴードン(ラム・ラール役

- D・J・ウィリアムズ(ハンター役

- ウィルフリッド・ハイド・ホワイト(コミッショナー)

- イラヴァサ - カラ・ナグ役 (クレジットなし)

- ハリー・レーン (Harry Lane as Bit Part) (クレジットなし)

- シャヒード・ウダム・シン(クレジットなし)

批評家の反応

当時の批評で、ニューヨーク・タイムズ紙は、この映画を「ジャングル映画の中で最も好感の持てる作品の一つ」と評した。シンプルなストーリーを中心とし、合成的なセンセーショナリズムに頼らずにシンプルに伝える知恵とセンスの良さを持っています。主人公のサブゥーは、虎に追いかけられたり、ニシキヘビに抱かれたり、ワニの渦の中に落とされたりしたことは一度もない」とし、「インド人の少年サブゥーは、晴れやかな顔をした男らしい小さな若者で、カメラの監視下でのその自然さは、ハリウッドの早熟な不思議な子供たちの顔を赤らめるに違いない。彼は、フラハティ氏が縮れた髭やインド人の名前の後ろに隠そうとした英国のプレーヤーよりもはるかに優れた俳優です。[4] 他の批評家はあまり親切ではなかった。1937年に『スペクテイター』誌に寄稿したグレアム・グリーンは、この映画を「つまずき、繰り返しの描写」と特徴づけ、「がっかりするほどの小さな成果」は「莫大な事前宣伝、監督が何ヶ月もマスコミと連絡を取っていないこと、そして噂」が直接の原因であると指摘した。グリーンは、フラヘリー監督が「ひどいカット、ひどいスタジオワーク、そしてキプリングの物語の歩行者の翻案」で映画を公開したと批判し、この映画におけるフラハティの最大の「肯定的な犯罪」は、そのストーリー構成であると指摘した。(注5)

最近では、タイムアウトは、この映画を「愛想は良いが時代遅れ」と評し、特に「フィクションとドキュメンタリー映像は肩を並べるのが不安だが、後者(インドでフラハティが撮影)は鮮やかに見ることができる」と述べた。(注6)★