![]()

![]()

![]() 『ボストン物語 The Late George Apley』1947年

『ボストン物語 The Late George Apley』1947年![]()

![]()

![]()

「ボストニアン」が仲間との合言葉の、ボストン愛が過ぎる、地元ボストンの誇りを体現した、ジョージ・アプリ―という名士の話。

原題「The Late George Apley」の直訳は「故ジョージ・アプリ―」で、原作や戯曲では死んだらしいが、映画では死なない。しかし、「それまでのジョージ・アプリ―」は死ぬ。

彼ジョージ・アプリ―は、典型的なボストン市民。伝統を宗教のように重んじる、祖先崇拝家。

しかし、特に第一子の娘が(彼には娘と息子がいる)自分の闘いをする過程でこの父と格闘、父は変わらざるを得ない。

実はこの父ジョージ・アプリ―は、いつも「誰かになろうとしている」と感じている。

それは、自分の感情より、アプリ―家の家柄を重んじるからで、彼も若い頃、本当に好きな人とは親の反対にあって別れ、ボストンの女性と結婚したのだった。今の妻はいい妻である。しかし、妻も、「ジョージとは恋愛ではなく結婚した。けれどその後の日々が、二人を夫婦にした」と言っている。

ジョージの妻がこれを言う相手が、息子の許嫁の、息子にとってはいとこにあたるアグネス。

アグネスのことを、ジョージ夫婦は自分の娘のように思っている。アグネスは、ジョージの姉の娘。

ジョージの息子ジョンは、ボストン以外の地の女性と恋に落ちていた。しかし周囲の波に流され、ジョンは、アグネスと結婚することになるのだ。

(アグネスとジョン)

アグネスはジョンがずっと好きだったからいいが、この二人の結婚式でウィンクしている父ジョージ・アプリ―は、どういうつもりなのかと少しハテナだった。「あいつには俺と同じ血が流れているんだ。あいつは娘(ジョンの姉)と違って闘わないタイプだから、これでいいんだ。俺も自分の人生のために闘わず、流された。そして今、穏やかな夫婦の幸福を味わっているんだ」なのか。

(前列左から、ジョージアプリ―、姪にあたるアグネス、息子のジョン、妻。

後列左から、アグネスの父、親戚の女性、エレノアの彼、エレノア、親戚の男性、アグネスの母(ジョージの姉))

-photo.jpg)

(ジョージとアグネスの父)

ストーリー上、娘も息子も闘って、激しい恋の相手との結婚を掴みました、では不自然だからか(そんなにうまくいかないだろうという意味で)。

ジョンは結婚式ではアグネスを見て幸福そうではあった。これでジョンが激しい恋の相手と結婚したら、アグネスが不幸になる、ストーリーでアグネスは既にいい感じの子になっているため、一度も画面には出て来ないジョンの恋の相手とは実らなくていい、ということなのか。

(左から、アグネスに気がなく、恋の相手のことを考えているジョンと、ジョンと話せて嬉しくて仕方ない、アグネス)

とにかく、その時代のそういう家の子がみなそうされたのか、ジョンと、その姉エレノアは、恋の熱を冷ますために海外に送られたのだ。ジョージも昔、激しい恋の相手を忘れるために、親の指図で海外に送られた。

ジョンは周囲の圧に流され、エレノアは闘って波に呑まれず自分の人生を掴んだ。そういうことらしい。

(エレノア)

エレノアの恋の相手は、ジョージと(息子のジョンの結婚相手の)アグネスが結婚式のドレスをニューヨークに買いにいったとき、そこで偶然会って(その前段階として、彼はジョージによって職を変えざるを得なくなり、ボストンからニューヨークへ行くことになったのだった。)、ジョージに「ボストンが宇宙の中心の人。あなたがボストンを古臭い街にしてしまった。」と吐いたのだった。それは、エレノアとの交際を父が邪魔したと分かったあとでの発言で、エレノアも彼も、ジョージと真っ向から闘い、ジョージの心を動かし、考えと行動を変えさせたのだった。

(左から、エレノアの彼、エレノア、エレノアの父のジョージ・アプリ―)

ジョージ・アプリ―は、エレノアと彼を別れさせようと、自分の友人(大学に職がある)に話して、彼をハーバード大学(ボストン近郊にある)の職から外す。この裏工作に怒りを感じた。しかしエレノアの彼はそれにめげず、ニューヨークのコロンビア大学からオファーがあったから、そこに行くと言う。(ジョージは、エレノアを欧州旅行に行かせている間にエレノア宛に来た彼からの手紙に、自分の手紙を付けて送り返していた。ここにも怒りを感じた。)

伝統と言うと聞こえがいいが、映画の最初の段階では、まるでジョージが「昭和の『田舎の』中学の部活の先輩」みたいに見えた。

つまり、「自分が上からやられて不自由になったんだ。凄く嫌だったんだ。だから下も自由にさせる訳にはいかない」とパトロールするかのような、「同調圧力」、イコール イジメに見えた。

自分だけ損する訳にはいかない、目の前で自分より若い者が自由を謳歌するなんて、許せない、建前では「自由平等人権」とか言っているけれど、みたいな。

あなたの幸福のため、と言い、実は彼ら彼女らの羽をもぐ、ということは、結果としてあり得る(視野が狭いがために起こった結果)。

しかしだからといって、安全は肝心。遠い所で馴染のない人たちと付き合って危険を冒して死んだら、元も子もない。

危険を冒して死んだら、誰が責任を取るの?という、親心。

それは本人なのだけれど。

心が成人したら。

というようなことを、考えるきっかけになる、映画だった。

つまり、古今東西どこにでもある、保守と革新の闘い(親子バトルor.旧人類 対 新人類)、自分の人生の切り拓き方、の話。

一番笑ったのは、自宅前の公園でエレノアが彼と雪投げをしているのを見て、ジョージと地元の仲間(野鳥の会や孤児保護会の仲間)が一様に止まって眉をひそめ、家に帰ってきたエレノアにジョージが「うちの家系の女性は、姉を代表として、変わった奇行をする人が多い」の発言だった。

雪投げが、奇行(笑)。

ボストンの淑女は、男に雪を投げたりしてはいけません、ということ。

ジョージは、映画の始め頃にはそこを通る度に壁の絵の角度をしつこく直しているのだが、ラスト近くでは、素通りする。

ここに、微細を気にし過ぎて自身が掲げている理想を体現できないでいた人が、子によって風穴が開き、自分も地元の圧や体裁から解放されたという自由を感じた。

映画には何度もフロイトが出て来て、フロイトは著作で、感情とはつまり性だというようなことを言っている、となっている。

そうだろうなと思った。人も基本動物であり、動物のすべきことは生殖で、性が生の基本なのだ。だから感情が性だというのは納得。リビドー(性衝動)のことだろう。

この発露甚だしい思春期の感情というのは、動物としての番(つがい)獲得欲求から来る短絡的判断で、つまり動物的に正当(全く無駄がない)で、しかし人間としては後で失敗、に感じることもある。

「緋文字」の本の話も出て来て、これをエレノアの近くに置くな、とジョージが言う。「緋文字」も、小さな共同体の伝統を乱す、はみ出す、女性の話。(その共同体の神父の子を産む女性の話。姦通罪で罪人となったが(夫が二年間いない間の妊娠だったため)、産まれた子の父が神父であることを、女性は隠し続けた。しかし神父はラストに耐えられなくなり、告白し、女性に続いて、死去。)

ジョージは、ボストン以外の人間を「よそ者」と言い、除外する。

しかしこれが人の歴史で、安全も作ってきたのだろう。

つまり保守とは、違うものの疎外で成り立つ、安全圏幻想なのだ。

この映画は、ジェネレーションギャップの話、とも言える。

1955年TV版の「 The Late George Apley」。アメリカの山田太一作品なのかも。

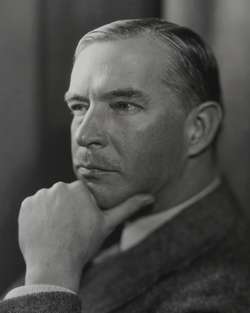

ジョージ・アプリ―を演じたロナルド・コールマンは、和訳すると昭和の関口宏なのかな、と思った。

「クイズ100人に聞きました」(まだaskが「訊く」ではなく「聞く」だった頃のテレビ番組)

★Wikipediaより★

故ジョージ・アプリーは、1947年のアメリカのコメディ・ロマンス映画で、息苦しい上流階級のボストン市民が、変化する世界に適応することを余儀なくされる様子を描いています。ロナルド・コールマンがタイトルロールを演じ、ジョン・P・マーカンドの同名小説と、

その後のマーカンドとジョージ・S・カウフマンによる戯曲が原作です。[1][2]

プロット

時は1912年、ジョージ・アプリー(ロナルド・コールマン)は、ボストンの上流階級の息苦しく自己満足的な一員であり、故郷と家族の優位性にこの上なく自信を持っている。彼は機会あるごとにラルフ・ワルド・エマーソンを引用するのが好きです。18年間、彼は自宅で感謝祭のディナーを主催してきましたが、映画の冒頭のディナーは取り返しのつかない変化を示しています。彼の快適で予測可能な世界は、彼の息子と娘の両方が、アプリー氏と家族が手配したパートナーではなく、ボストン人以外の人々と恋に落ちたことを知ったとき、彼の恐ろしいことに覆されます。息子のジョンは、いつも彼を慕う恥ずかしがり屋の女の子であるいとこのアグネスを意図していましたが、ウースターに住む成功した製造業者の娘であるマートルに恋をしています。娘のエレノアは、ハーバード大学の講師であるハワード・ボルダーに恋をしているが、ジョージの干渉によって最終的にその地位を失うことになる。ニューヨークから来てイェール大学に通ったことに加えて、ボルダーの罪の中には、エマーソンが当時としては急進派であったという彼の教えがある(ジョージは映画の終わりまでにそれを受け入れている)。ジョージは、望ましくない親戚が家族の区画に埋葬されるのを許さなかったことと、若い恋人たちを引き離すための行動のために、バードウォッチングクラブの会長に拒否されたときに、他人の目を通して自分自身を見始めます。

ミセス・アプリーはアグネスに、ジョージがかつて快活な地元のアイルランド人女性と恋に落ち、回復のために海外に送られたことを明かす。彼が戻ってきたとき、彼らは結婚し、彼女によると、いくつかの幸せを見つけた。ジョージの義理の兄弟であり友人でもあるロジャー・ニューカムは、ジョージが何年も前に愛する少女と別れたときの気持ちを思い出させる。ジョージは変わろうとし、マートルの父親をクラブに招き、ジョンとマートルの婚約を発表する準備として、ボストンの社交界に家族を慎重に紹介する計画について話し合う。しかし、マートルの父親は、自分は娘とジョンを知っており、どちらもあの世で暮らすのは幸せではないと言って彼を驚かせます。彼はマートルをカリフォルニアに1年か2年送り出すつもりだ。

時が経ち、エレノアはジョンとアグネスの結婚式で花嫁介添人になるために、彼女自身の長い海外旅行から戻ってきます。エレノアは、ジョージが手紙を止めたことを知らずに、ハワードが彼女を忘れてしまったのではないかと心配しています。エレノアとアグネスは、アンティークレースで彼女を汚す家族の家宝であるアグネスのウェディングドレスのフィッティング中に話します。マートルのことを知っているアグネスは自信のなさを告白し、エレノアは彼女に「戦え」と告げる。アグネスはせめてジョンにイケメンの妻を授かると誓い、ジョージにニューヨークで買い物をするよう説得する。ジョージは彼女が望む魅力的なモダンな服を買わせるように説得され、その日は成功したように見えましたが、彼らは通りでハワード・ボルダーと彼の友人に会います。エレノアを失ったことを悔やむボルダーは、痛烈な皮肉を込めてジョージを友人たちに紹介する。

結婚式で、ジョンはアグネスに会っていないので緊張しており、彼女が現れないのではないかと心配しています。ジョージはエレノアを教会の前の通りに連れて行くと、そこにはハワードが待っていた。ジョージはジョンとアグネスの新婚旅行の蒸気船のチケットを渡し、船長が結婚すると告げる。エレノアは彼を抱きしめ、恋人たちは車で去っていく。教会に戻ると、全員が始める準備ができています。アグネスがバージンロードを下りてきて、素敵なガウンとチュールのベールを身にまとい、美しく着飾った黒髪を際立たせています。ジョンは笑みを浮かべる。ジョージとキャサリンは腕を組み、息子の幸せに微笑みます。

映画のタイトルとは裏腹に、原作や戯曲とは異なり、ジョージ・アプリーは映画の中では死なない。(注3)

キャスト

- ロナルド・コールマン - ジョージ・アプリー

- ヴァネッサ・ブラウンは、アプリーの息子の婚約者であるアグネス・ウィリングを演じる

- リヒャルト・ハイドン:ジョージのいとこ、ホレイショ・ウィリング

- チャールズ・ラッセルは、アプリーの娘と恋に落ちる客員講師のハワード・ボルダーを演じる

- リチャード・ネイ:ジョージの息子ジョン・アプリー

- パーシー・ワラム:ジョージの義理の弟、ロジャー・ニューカム

- ミルドレッド・ナトウィックは、ジョージの強引な妹アメリア・ニューカムを演じる

- エドナ・ベスト:ジョージの妻キャサリン・アプリー

- ニディア・ウェストマン - ジェーン・ウィリング

- ペギー・カミンズ:ジョージの娘エレノア・アプリー

レセプション

ニューヨーク・タイムズ紙の評論家ボズレー・クラウザーは、この映画を酷評し、「故ジョージ・アプリーはスクリーン上でしくじられたが、良い!」と書いた。[4] 『シカゴ・リーダー』のベン・サックスはそれほど深刻ではなく、「この映画は文学的起源を袖に着けている。事実上、すべてのアクションは対話主導であり、その対話は無味乾燥で修辞的になる傾向があります...ハリウッドの映画製作者で、ジョセフ・L・マンキーウィッツ(Joseph L. Mankiewicz)のような冗長な会話を演出する才能を持つ者はほとんどいなかった。これは、素材がおっちょこちょいに近づいているときでも、発泡性があり、視覚的にエレガントなままです。」(注5)★