宝塚の話ではありません、あしからず。

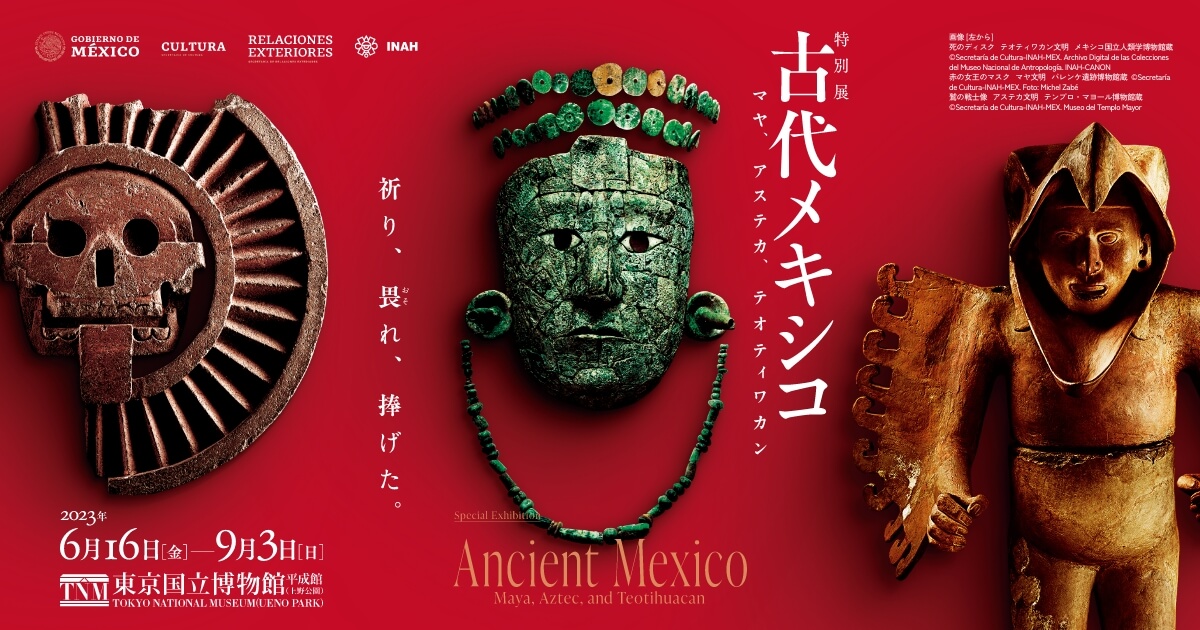

観劇の合間があきまして、妹に誘われて「古代メキシコ展」に行ってきました。

20230704

https://mexico2023.exhibit.jp/

美術展には自分から行こうと思うことはほとんどなくて、今回のように妹や、夫からの誘いで気持ちが動いた時には行く程度の、かる~いノリです。

まだ未解明の部分の多い古代文明に興味はあるものの、実見主義の私とは言え、実際に行けるかというとなかなか現実的ではなくて、テレビの特集や展示会があれば見てみたい。

専門的な知識はほとんどありませんが、とてもおもしろかったので記録程度に。

①まずコロナ2類のときとちがって入場の予約は不要でした。思いついた時にふらっと行けるのはよかった。

東博での特別展なのですごく混んでるのかと思いきや、展示品の前に人だかりで動かないということもなく、スイスイ進めました。

②そして撮影OK❗展示会ではカメラはNGというのが刷り込まれていましたので、驚きでした。

そう言えば、数年前ルーブル美術館でも撮影自由でしたっけ。妹が言うには30年前のイタリアでも美術館内で写真が撮れたとか。

作品の保護やコピーの防止が目的だったかと推察しますが、フラッシュたかなければダメージがないのがわかったのと、ネットに情報があふれるご時世、『禁コピー』とか気にするだけムダ、それよりSNSで発信して宣伝してもらう方が効果ありという判断ですかねー?それにしても日本は遅れてますね、、、

古代メキシコ展では、マヤ、アステカ、ティオティワカンという主に三つの国の出土品を展示していました。

ひとくくりに「古代メキシコ」と言いますが、紀元前15世紀から紀元後16世紀のスペイン侵攻までの3000年![]() という長期。同時期の日本を照らし合わせるに、とんでもない文明の差で、もしも日本が古代メキシコと陸続きだったらまちがいなく侵略されてたな。てか、侵略するだけの価値も見いだせない原野だった?

という長期。同時期の日本を照らし合わせるに、とんでもない文明の差で、もしも日本が古代メキシコと陸続きだったらまちがいなく侵略されてたな。てか、侵略するだけの価値も見いだせない原野だった?

天文に関する学問の高度さ、文字のデザイン的な美しさ、土偶や香炉、貴族の装飾品に施された技術力、それらから忍ばれる人々の盛んな交易の様子や暮らしの豊かさに思いをはせることができました。

と同時に天候や自然との闘い、それらを司る宗教的な権威、それに付随する戦闘や生け贄という文化は衝撃的ですらあり、どこまでも慈悲深い神仏をあがめ、不作や災害を諦めて受け入れてきた日本とは、根本的なアイデンティティの違いも感じた次第。

実際の展示品

ここからは印象に残ったものをピックアップ。

![]() 球技をする人の土偶(マヤ)

球技をする人の土偶(マヤ)

土産品店のガチャガチャ(アクリルキーホルダー400円)の一番人気(笑)。20センチくらいか?小さいんですが存在感抜群。この人のとなりに腰につける防具(重そうな石または土器製)と、ボール(ゴム製ただし空気は入ってなくて中心までゴムという重そうなやつ)が展示してあり、手を使わずに腰で打ってゴールのわっかに入れるらしい。ケガどころか、いや、命がけ。負けると生け贄とされるらしくて、マジ命がけ。こんなひょうきんなフォルムに隠された死を覚悟したスポーツの勇姿です。

![]() 鳥形土器『奇抜なアヒル』(テオティワカン)

鳥形土器『奇抜なアヒル』(テオティワカン)

貝殻で装飾された副葬品。とさかの赤も鮮やかで、キュートな目や表情も魅力的。デフォルメされたデザインが現代風なかんじ。スイカ程度の大きさでした。

![]() 赤の女王(マヤ)

赤の女王(マヤ)

展示会の目玉。

復元された副葬品の数々。

発掘されたとき水銀朱で棺内が真っ赤に染まっていたことから名付けられたのだとか。となりの墓に埋葬されていたパカル王の母親かと見られていたが、DNA鑑定の結果!血の繋がりがないとわかり、妃ではないか?というのがいまの通説だそう。亡くなった時の年齢は50-60代だそうで、意外と長生き?!科学で様々なことがわかるものですねー。自分が死んだあと1400年以上も経って曝されるなんて!![]() 死後の世界での蘇りを願っての埋葬が、まさかの異国の地での展示会とは、想像の斜め上をいく展開、、、

死後の世界での蘇りを願っての埋葬が、まさかの異国の地での展示会とは、想像の斜め上をいく展開、、、

私のような市井の小市民は死しては朽ちるのみですが、王侯貴族のおかげで後世にその暮らしが知れる。貴族の贅沢は庶民を苦しめはしましたが、だからこそ装飾品や美術品の技術が発展し、今に伝わることにもなったのか、と。

どんなに栄華を極めても、人の命には限りがありますから、残って文化文明を伝えていくのは無機質な物質というのはなにかの皮肉に思えます。

これね、左端にスタッフのかたが立ってるのを敢えて入れました。大きさが!

神殿に置かれていたものだそうで、伝説の軍人か、死んだあと鷲になったのか、あるいは太陽神か、とにかく圧倒的なスケール(文字通り笑)で驚かされました。

最後におみやげ ![]()

マヤ文字の音節をデザインしたマイネームはんこ。

頭文字の一文字の音節のデザインに、ひらがなで名前が。自分の名前をついさがしますよね? 私も見つけて買ってしまいました。何に使うんだ?と思いましたが (笑)

東京国立博物館では9/3(日)まです。