今日は母親がバス旅行。

(よくスーパーなんかで申し込むと当っちゃうヤツ)

僕が、どっかの高○薬局で申し込んだヤツなはず。

その迎えに行くと言う名目で、7時前には仕事を終え帰宅。

フライ巻いてみました。

まず、一番普通のアリンコパラシュート。

僕の標準サイズはTMC2487の16番。

まぁ小さい。

ボディーはウイリーで作ります。

フライ師なのにスイマセン^ ^;

で。。。

ヘボっ!!

仕事終わりの最初の一本目は辛い。

目がショボショボしているから。

という事で、サンテCOOLを差して2本目。

よく、真夏の渓流で鬼のようなライズの雨嵐に遭遇しても、

カスリもしなかった経験、あるんじゃないでしょうか?

静かなライズは溺れた羽蟻、激しいライズはオドリバエ、

そんな想定をしますね。

オドリバエはグリフィスナットとか、ハロップのクラスター

ミッジとかで片付いちゃうんですが、羽蟻では騙せません。

こんな小さい針を使います。

それにしてもこの針、この3年くらいで大人気ですね。

ボディーはこれ。ウイリーもそうだけど、いかに楽して

大量に巻くか考えた結果です。

ホイっ!

スペント状のウイングは、エアロドライウイングのダークダン。

CDCのインジケーターは濃い目のダン。

もしこれで騙せなければ、インジケを切り取って沈めます。

5年前の9月、南伊豆の青野川へ巨大ハゼを釣りに行く前に寄った、

狩野川上流 本谷川の堰堤上プール。

ちょうど、このTMC212Yが出た頃です。

尺越え、いや、40cmあるかもしれないヤツが緩い流れで悠々と

ライズ。

この捕食行動、羽蟻に違いない。

6ft6inのラミグラスにブッシュマスターラインWF3F。

長めのリーダーの先に6Xフロロのティペット。

Zinkを塗って沈ませる。

フライはコイツの21番。

食った!

走る、走りまくる。

堰堤の取水口に逃げ込もうとする。

必死に耐える。

そして、痛恨のバラし!

針が伸びてました。

という事で、桂川仕様の206BLバージョンを使うべきだった。

さて、逆にデカいヤツ、ムネアカオオアリを巻いてみます。

ワールドワイドなドライフライフック、TMC900BL。

大物にも耐え、刺さりのいい優れた針です。

基本ロイヤルコーチマン構造。

クビレには赤いティンセルでエロさ演出。

ちなみにポストはカリブー。すごく良く見えます。

蟻ではないんだけど、昨年の野呂川で威力を知ったオリジナル。

これもワールドワイドなTMC206BL。

昔は鱒のフライにフォームを使うのがイヤでした。

海フライには大量に活用しているのに。

でも、うまく使うとタイイングの生産性を飛躍的に向上させる。

そして、欠点であるフッキングの悪さは、ボディーの後端を敢えて

巻きとめないことで解決。

ビートルだと思えば、十分使えるでしょ。

テレストリアルパターンとして、群を抜くフッキング性能でした。

みんなで山岳渓流へ行くとき、後ろを付いていくとき、後攻の僕は

かなり不利です。そんな時は沈めます。

ウエットとしてもニンフとしても機能するフライは頼もしい。

こういうワイドゲイプな針がいいです。TMC921。海外の巨大鱒相手の

イマージャーフック。

ソフトハックルはこんなシンプルなヤツ。コンドルクイルのグリーン、

沢賢さんのスペックルド・セッジのアレ、と言うと分かる人いますよね。

ハックルはヒーバートのごく淡いグリズリー。

雰囲気的には、グレーハックルド・ピーコック的。

テンカラにもこんな雰囲気の毛鉤が多いですから、効かないわけない。

実際、とっくに水温が上がった福島 浜通りの川でヤマメに高反応。

陸生昆虫にウエットというのは、とても利に適ってるんですね。

ヤツラはほとんど流れにもまれ、溺れて沈んで流れますから。

真夏の桂川のヤマメ、ストマックは真っ黒け。

岐阜の宮川の8月、大ニジマスはカナブン風の甲虫を飽食。

そんな時、僕が掛けたフライはアレキサンドラ、シルバーホーン、

ナイトクロウ。。。みんなワンポイント以上「黒」が入ってる。

ニンフ的に釣るなら、昔懐かしいザグバグ。

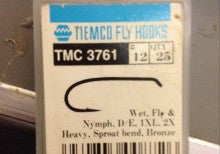

TMC3761、ごく普通のニンフフックにしっかり鉛を巻いて。

ハックル厚めのほうが、いなたい雰囲気出るかも。

「フライフィッシング全書」に書かれているザグバグは

こんな雰囲気でしたよね。

6月には1回はイワナ釣りに行こうと思います。

(あっ、今日はフツーの針しか使ってないな)

(よくスーパーなんかで申し込むと当っちゃうヤツ)

僕が、どっかの高○薬局で申し込んだヤツなはず。

その迎えに行くと言う名目で、7時前には仕事を終え帰宅。

フライ巻いてみました。

まず、一番普通のアリンコパラシュート。

僕の標準サイズはTMC2487の16番。

まぁ小さい。

ボディーはウイリーで作ります。

フライ師なのにスイマセン^ ^;

で。。。

ヘボっ!!

仕事終わりの最初の一本目は辛い。

目がショボショボしているから。

という事で、サンテCOOLを差して2本目。

よく、真夏の渓流で鬼のようなライズの雨嵐に遭遇しても、

カスリもしなかった経験、あるんじゃないでしょうか?

静かなライズは溺れた羽蟻、激しいライズはオドリバエ、

そんな想定をしますね。

オドリバエはグリフィスナットとか、ハロップのクラスター

ミッジとかで片付いちゃうんですが、羽蟻では騙せません。

こんな小さい針を使います。

それにしてもこの針、この3年くらいで大人気ですね。

ボディーはこれ。ウイリーもそうだけど、いかに楽して

大量に巻くか考えた結果です。

ホイっ!

スペント状のウイングは、エアロドライウイングのダークダン。

CDCのインジケーターは濃い目のダン。

もしこれで騙せなければ、インジケを切り取って沈めます。

5年前の9月、南伊豆の青野川へ巨大ハゼを釣りに行く前に寄った、

狩野川上流 本谷川の堰堤上プール。

ちょうど、このTMC212Yが出た頃です。

尺越え、いや、40cmあるかもしれないヤツが緩い流れで悠々と

ライズ。

この捕食行動、羽蟻に違いない。

6ft6inのラミグラスにブッシュマスターラインWF3F。

長めのリーダーの先に6Xフロロのティペット。

Zinkを塗って沈ませる。

フライはコイツの21番。

食った!

走る、走りまくる。

堰堤の取水口に逃げ込もうとする。

必死に耐える。

そして、痛恨のバラし!

針が伸びてました。

という事で、桂川仕様の206BLバージョンを使うべきだった。

さて、逆にデカいヤツ、ムネアカオオアリを巻いてみます。

ワールドワイドなドライフライフック、TMC900BL。

大物にも耐え、刺さりのいい優れた針です。

基本ロイヤルコーチマン構造。

クビレには赤いティンセルでエロさ演出。

ちなみにポストはカリブー。すごく良く見えます。

蟻ではないんだけど、昨年の野呂川で威力を知ったオリジナル。

これもワールドワイドなTMC206BL。

昔は鱒のフライにフォームを使うのがイヤでした。

海フライには大量に活用しているのに。

でも、うまく使うとタイイングの生産性を飛躍的に向上させる。

そして、欠点であるフッキングの悪さは、ボディーの後端を敢えて

巻きとめないことで解決。

ビートルだと思えば、十分使えるでしょ。

テレストリアルパターンとして、群を抜くフッキング性能でした。

みんなで山岳渓流へ行くとき、後ろを付いていくとき、後攻の僕は

かなり不利です。そんな時は沈めます。

ウエットとしてもニンフとしても機能するフライは頼もしい。

こういうワイドゲイプな針がいいです。TMC921。海外の巨大鱒相手の

イマージャーフック。

ソフトハックルはこんなシンプルなヤツ。コンドルクイルのグリーン、

沢賢さんのスペックルド・セッジのアレ、と言うと分かる人いますよね。

ハックルはヒーバートのごく淡いグリズリー。

雰囲気的には、グレーハックルド・ピーコック的。

テンカラにもこんな雰囲気の毛鉤が多いですから、効かないわけない。

実際、とっくに水温が上がった福島 浜通りの川でヤマメに高反応。

陸生昆虫にウエットというのは、とても利に適ってるんですね。

ヤツラはほとんど流れにもまれ、溺れて沈んで流れますから。

真夏の桂川のヤマメ、ストマックは真っ黒け。

岐阜の宮川の8月、大ニジマスはカナブン風の甲虫を飽食。

そんな時、僕が掛けたフライはアレキサンドラ、シルバーホーン、

ナイトクロウ。。。みんなワンポイント以上「黒」が入ってる。

ニンフ的に釣るなら、昔懐かしいザグバグ。

TMC3761、ごく普通のニンフフックにしっかり鉛を巻いて。

ハックル厚めのほうが、いなたい雰囲気出るかも。

「フライフィッシング全書」に書かれているザグバグは

こんな雰囲気でしたよね。

6月には1回はイワナ釣りに行こうと思います。

(あっ、今日はフツーの針しか使ってないな)