参拝は夕方のため若干空の色が…

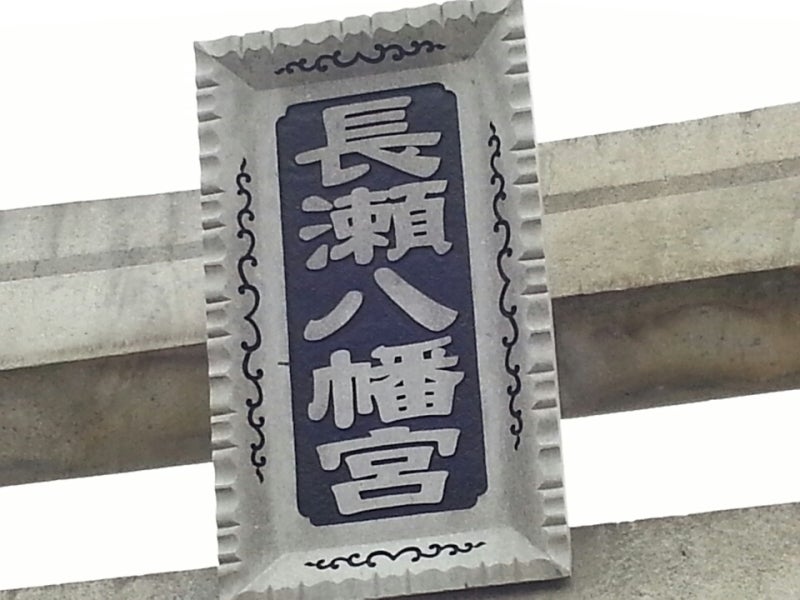

長瀬八幡宮です。

この「長瀬」は古来の地名で、昔、矢作川は幾筋もの流れがあり、洪水の度にその流れは変わりました。その流れが長い瀬のように流れる様子から「長瀬」と呼ばれるようになったとの説もありますが、はっきりとはわかりません。

【長瀬今昔/矢作北郷土研究会著 抜粋】

鳥居と扁額

参道

半分生活道路となっています

参道途中に弁天様の祠があります。

残念ながら鍵がかかっていて近くでお参りできませんでした。

ちなみにこの森越というのは今のこちらの地名です。

ご由緒

平安時代の天喜4年(1056)、源頼義は、後冷泉天皇より朝廷に従わない陸奥の安部頼時を討つよう命ぜられました。

頼義が京を出発して矢作川まで来ると連日の大雨で川を渡ることができませんでした。

そこで「弓矢八幡」に一心に祈ったところ、鹿の群れが現われて流れをふさいだので、無事に川を渡ることができました。

康平6年(1063)、頼義は、頼時を征伐しての帰り、この地で神に感謝して、祠を建てました。これが当社の始まりとなりました。

室町時代になって、盗賊が社殿を焼いてしまいましたが、その盗賊は神罰を受け、血をはいて死んだということです。

足利尊氏は、仮の神殿を造って神の怒りを静めました。

後になって、徳川氏の先祖に当たる松平氏も、子孫の繁栄を願って社殿を改造しました。

永禄3年(1560)、松平元康(徳川家康公)は、桶狭間の戦いの直後、織田軍の追跡を逃れて矢作川まで来ましたが、増水のため、どこで川を渡ろうかと思案していました。

すると、八幡宮の森から鹿が出て川を渡ったので、それを手がかりに進み。大樹寺に入ることができました。

元康はお礼に「一心」の文字を彫った額を奉納しました。

天正の頃、岡崎城主、田中兵部小輔(田中吉政)は、城の用材とするため、八幡宮の建物や石垣を壊してしまいました。

しかし、その後の家康公の当社を敬う気持ちは変わらず、関ヶ原の戦の途中に立ち寄り、必勝を祈願しました。

後に社殿を修復し、神領六百貫を寄進とし、慶長年代以後六十一石を社領として与えました。

【長瀬今昔/矢作北郷土研究会著 抜粋】

この縁で葵の御紋が使われているものと思われます。

御祭神は応神天皇、息長足姫命

表門

長瀬八幡宮の表門は、社殿の規模に比べて、太い四本の柱でしっかりと支えられる大きな門ですが、これは家康公ゆかりの大樹寺の門を明治6年(1873)に移し建て直したものだそうです。

【長瀬今昔/矢作北郷土研究会著 抜粋】

手水舎

葵の御紋がここにもありました

狛犬

御神木

拝殿

お賽銭箱にも葵の御紋

拝殿からまわって奥に

鹿神とかいた門がありました。

こちらから先がご本殿になるのでしょうか?

境内社の源太夫社、御鍬社、秋葉社

御鍬社と秋葉社の間にこちら

裏をまわって何か書いてないか見てみたのですが何もなし。

同じく境内社の稲荷社

狛狐のお顔が凛々しいですね♪

社務所

友人曰く「いつも誰もいないよ」

地元民が言うことだから間違いないでしょ

ところが…今朝のこと。

近くで用事があり、参拝だけはさせていただこうと立ち寄りました。

車を停めて参道を見たら

拝殿が輝いて見えたんです

弁天様の祠の入口、鍵が開いていて近くまで行ってお参りすることができました。

参道の石灯籠「鹿」を見つけました。

ご由緒がわかっているとちゃんとみえてくるものもありますね。

拝殿で参拝して帰ろうとすると男性がひとり歩いて来ました。

声をかけて話をすると、氏子さんのようです。

来月の月次祭は日曜日で拝殿も開いて宮司さんもいらっしゃると教えてくださいました。

神様のおみちびきでしょうか。

素敵なご縁に感謝せずにはいられませんでした

来月何とか再訪2を目指します。

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。