現段階で詳細は話せませんが、

10月29日に公演を行ったメンバーと、

保育園での朗読公演をしてきました。

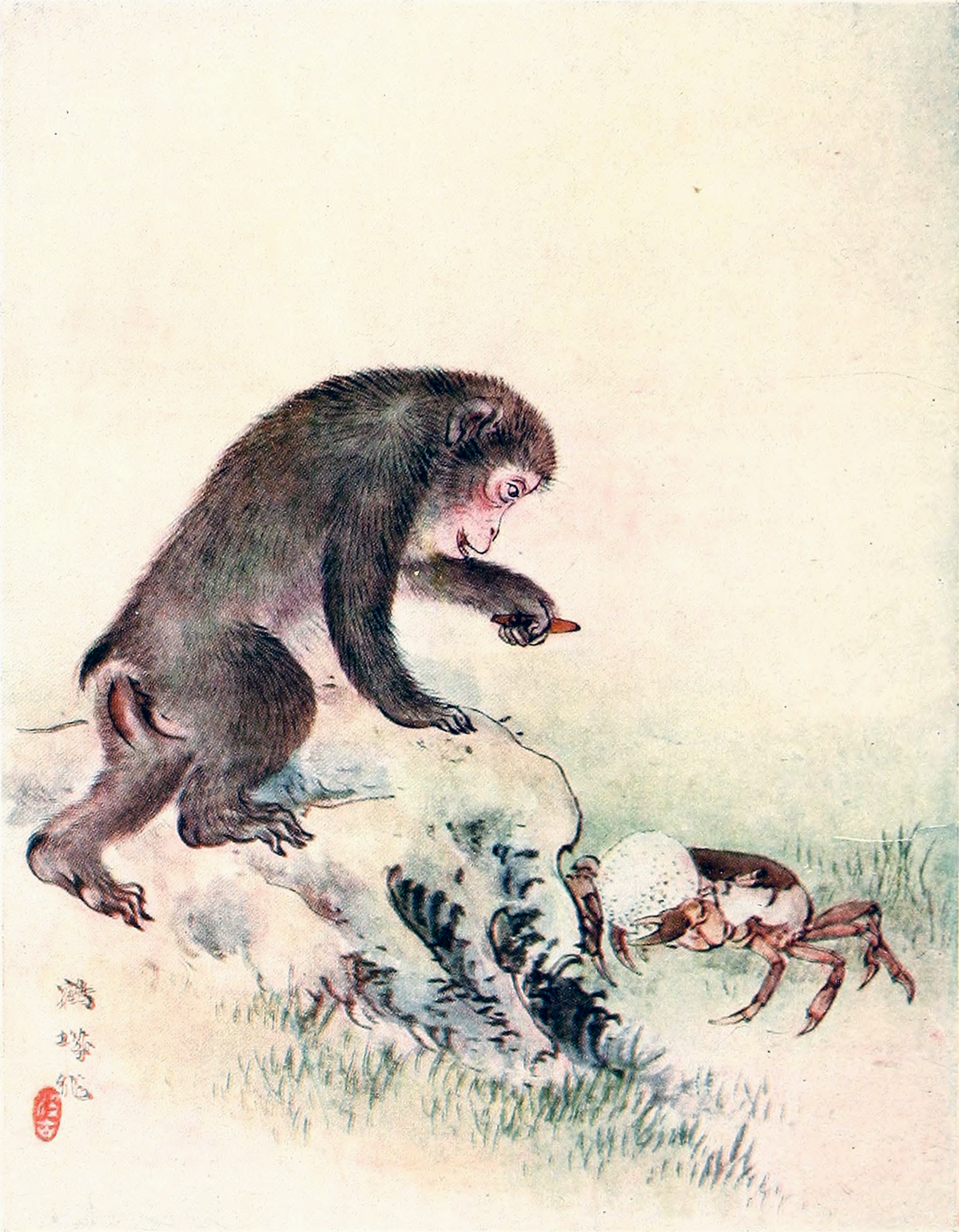

題材は日本昔話から、

さるかに合戦。

分かりやすい活劇モノで、

最後はスッキリ勧善懲悪ということで、

それなりに子供達には

ウケたのではないかと思います。

なにより、

旅の仲間ならぬオシオキの仲間を

集めるくだりで、

牛糞が登場したときには

ドッと湧きましたね。

やはり、未就学児くらいの年齢だと

トイレネタはウケが良いですね。

上演していて、

「やはり」

と思いましたが、

今の子供たちは

オシオキの仲間は

栗、蜂、臼はレギュラーとして、

最後は昆布、あるいはワカメが

主流のようですね。

最後の仲間が牛のウンコくんとか、

最高に面白いと思うのですが。

古い時代のものでは、

牛糞がメインだったようで、

そこから昆布に変わったらしく、

恐らくは農村部から都市へと

人の生活が変化したことで、

物語もそれに合わせて

変わっていったのではないかと思うのです。

農村では牛の糞なんて、

肥料として使うので日常の延長でしょうが、

都市部では牛のレア度は上がりますからね。

さらには、これは有名な話でしょうが、

古くは蟹の親は死に、

子カニが仲間を集めて猿を殺すという、

いわゆる「仇討モノ」だったというのが

さるかに合戦です。

地方によっては、

落下した臼に潰されて死んだとか、

臼に潰されて身動きできなくなった猿を、

蟹がハサミで首を落とすとか、

なかなかにバイオレンスな描写もあるようで、

それだけに日本の各地で

親しまれてきた話なのだろうなと

思わずにはいられませんね。

ここで思うのが、

「仇討」という概念です。

親ガニを傷付けられ、

あるいは殺され、

子ガニが立ち上がって猿に復讐する。

分かりやすい流れです。

しかし、

この話は復讐劇ではなく、

仇討モノであり、

しかも子供たちへの教育の一環として、

日本各地で語り継がれてきました。

仇討(あだうち)と、復讐(ふくしゅう)。

このふたつは、どう違うのでしょう。

一般には、

復讐することは悪いことだ

と認識されているでしょう。

筆者も、同じように思います。

しかし、

このさるかに合戦において、

栗たちが猿にオシオキするシーンで

子供たちは大盛り上がりしました。

これは、

子供の持つ無邪気な残虐性

によるものなのでしょうか。

恐らく、違うでしょう。

あるいは、

親ガニを傷付けられ、

涙する子ガニのもとにやってきた

栗や蜂たちが、

「坊や、仇討なんて良くないことだよ」

「やり返したいのをグッとこらえなさい」

「それが大人になるということだよ」

といったふうな助言をしたとしたら?

恐らく子供たちは興ざめでしょうし、

演じている側としても全く面白くありません。

なにより、そのような筋書では、

今日まで長く語り継がれるほどの

有名な昔話にはならなかったと思うのです。

やはり、

他者を騙し、自分だけが良い思いをした猿は

痛い目を見るのが常道であり、

そのために振るう力は、

復讐ではなく仇討として扱われる

のだと思うのです。

言葉が違えば、意味も違う。

そう考えるのならば、

恐らく復讐には、

「私的な恨みや憎しみ」

という概念が強く込められており、

対して仇討には、

「公的な怒り、義憤」

という概念が強いのではないかと

思うのですが、どうでしょうか。

これも、地方によるのですが、

猿へのオシオキに参加した栗たちも、

実は猿のイタズラに悩まされていた

というバックグラウンドがあるのです。

つまり、栗たちにとっても、

猿に復讐する理由、

痛い目に遭わせてやろうという根拠は、

十分にあったのです。

しかし、それまではグッと腹の中に収めていた。

けれどもカニの親子の悲惨な事件を見て、

いよいよ勘弁ならんと思って立ち上がった。

これを、

「今まで抱えていた怒りを晴らす機会を得たから」

と考えるのが、いわゆる

「復讐」

の概念なのでしょう。

そのように解釈することも、

十分にできるはずです。

けれど日本では、

「我が身ひとつのことなら堪えもできた、

しかし幼い子を悲しませるようなことになったなら、

もはや勘弁ならぬ」

と立ち上がったと解釈し、

それゆえに栗たちは、

赤の他人の騒動に首を突っ込んだ暴れ者ではなく、

子ガニに代わって無念を晴らすと共に、

方々に迷惑をかけていた猿を成敗した正義の味方

と、理解されたのでしょう。

そして、それを日本では昔から

良いこと……とまでは言いませんが、

「誰かがやらねばならないこと」

として受け入れられてきたのでしょう。

仇討と、復讐。

一見すると同じことのように思えて、

違うもの。

それは私たちの身の回りに、

当たり前のように転がっています。

親切とお節介、

愛と情欲、

正義とエゴ、

などなどなど。

この仇討と復讐のフォーマットにあてはめるなら、

目的の方向性、

達成した結果の利得者が、

私的なものに向かっているか、

それとも公的なものに向かっているか。

恐らくはそれが、

言葉が異なる理由なのでしょう。

そして日本において、

公的な益に通じるものを、

昔から良いこと、正しいこととして

扱ってきたと考えられます。

子供向けの表現は、

シンプルであるがゆえにごまかしがきかない

というのは、

筆者がシナリオの勉強をしている際に

聞いた言葉ですが、

今回の公演を通じて、

日本が昔から受け継いできた善悪

というものを、

改めて考えさせられました。

他者、特に子供に向けての発信は、

学ぶものが多いですね。