「企画展」「鳥の飛行」(芝山町)

本日ご紹介するのは、近隣市「芝山町」「航空科学博物館」で6月1日(土)~7月28日(日)の期間開催されます「企画展」「鳥の飛行」です。

「航空科学博物館」(2011年6月7日のブログ参照)は、「成田国際空港」(2012年12月10日のブログ参照)に隣接する「山武郡」「芝山町」にある「日本最初」の「航空専門」の「博物館」です。

「YS-11試作1号機」、「アンリ・ファルマン複葉機」の「実物大レプリカ」、「DC-8」の「フライトシュミレーター」、「ボーイング747」の「客室」の「実物大モックアップ」、「成田国際空港」の「模型」などが展示され、4階には「成田国際空港」を一望する「展望レストラン」等があります。

「航空科学博物館」は、1977年(昭和52年)に「地元自治体」の「芝山町」より「成田空港」の「開港」に関連した「博物館」建設の「要望」が「運輸大臣」に提出されたことにはじまります。

1984年(昭和59年)「博物館」の「建設」・「運営」の「事業主体」となる「財団法人航空科学博物館」が設立、1988年(昭和63年)「博物館」の「工事」に着工しました。

そして翌1989年(平成元年)8月1日に「航空科学博物館」は開館しました。

「航空科学博物館」開館後、順調に「入館者」が来館し、1994年(平成6年)に「入館者」100万人を達成、2004年(平成16年)1月18日に「入館者」300万人を達成しています。

そして「航空科学博物館」は、昨年(2012年)(平成24年)4月1日に「公益財団法人」に移行し、現在に至っています。

「鳥」ですが、「鳥類」のことで、特に「ニワトリ」、「キジ」をさす場合もあります。

「日本文学」においては「花鳥」や「花鳥風月」といわれるように、「日本」の「自然美」を形成する「景物」のひとつであり、

「花鳥の色をも音(ね)をもいたづらにもの憂(う)かう身は過ぐすのみなり」

(「後撰集(ごせんしゅう)」夏・藤原雅正)などと詠まれています。

「文学作品」にも早くから登場し、「万葉集」には、「鵜(う)」、「鴬(うぐひす)」、「鶉(うづら)、鴨(かも)」、「鴎(かまめ)」、「烏(からす)」、「雁(かり)」、「雉(きぎし)」、「鷺(さぎ)」、「鴫(しぎ)」、「鷹(たか)」、「千鳥(ちどり)」、「燕(つばめ)」、「鶴(たづ)」、「鶏(いへつとり、かけ、にはつとり)」、「鳰(にほどり)」、「雲雀(ひばり)」、「時鳥(ほととぎす)」、「都鳥(みやこどり)」、「百舌鳥(もず)」、「山鳥(やまどり)」、「呼子鳥(よぶこどり)」、「鷲(わし)」、「鴛鴦(をしどり)」などの「名」がみえ、ほかにも「水鳥」が多いそうです。

「古今集」になると、「種類」も淘汰され、「鴬」、「鶉」、「鴨」、「雁」、「雉(きじ)」、「鴫」、「千鳥」、「鳰」、「時鳥」、「都鳥」、「鶏(ゆふつけどり)」、「鴛鴦」と「古今伝授(こきんでんじゅ)」の「三鳥」の「稲負鳥(いなおほせどり)」、「百ち鳥(ももちどり)」、「呼子鳥」に尽くされます。

「鳥」は「山野」にもいますが、「水辺」にいるという「印象」が強く、「芦鴨(あしがも)」、「芦鶴(あしたづ)」、「浜千鳥」などという「形」でよく用いられるそうです。

「鶯」、「時鳥」、「雁」がとりわけ多くみられ、「源氏物語」でもいずれも10例以上用いられ、「季題」としても継承されています。

「枕草子(まくらのそうし)」の「鳥は」の「段」では、「鸚鵡(おうむ)」、「山鳥」、「鶴」、「鷺」、「鴛鴦」、「千鳥」、「鶯」、「時鳥」などについて「具体的」に述べており、「雁」がないのが目だちますが、「巻頭」で

「まいて、雁などのつらねたるが、いと小さく見ゆるは、いとをかし」

といっているから、無視しているわけではないそうです。

平安中期ごろから、「鳴き声」が「戸」をたたく「音」に似ているといわれる「水鶏(くひな)」も加わります。

「卵」は「かひ」、「こ」、「かひこ」などとよばれ、かえらないものを「すもり」「すもりご」などといい、「和歌」や「物語」、「日記」などに、しばしばみられます。

また、「神の使い」にもなり、「八幡宮(はちまんぐう)」の「鳩(はと)」、「熊野神社」の「烏」などはよく知られています。

「企画展」「鳥の飛行」は、上記のように6月1日(土)から7月28日(日)の期間開催される「航空科学博物館」の「企画展」です。

「企画展」「鳥の飛行」ですが、「航空科学博物館」2F「展示室」で行われ、「入館料」のみで観覧できるそうです。

「企画展」「鳥の飛行」の「内容」ですが、「身近」な「鳥の飛行」に隠された様々な「工夫」をご紹介し、一般の方にも「鳥の飛行」への「興味」をもっていただき、「自然界」にも存在する「航空科学」について「理解」を深めていただこうという「企画」だそうです。

「日本初」「航空専門」の「人気」の「博物館」「航空科学博物館」で行われる「企画展」「鳥の飛行」。

この機会に「芝山町」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「企画展」「鳥の飛行」詳細

開催期間 6月1日(土)~7月28日(日)

開催会場 航空科学博物館 山武郡芝山町岩山111-3

開館時間 10時~17時(入館~16時半)

休館日 月曜日(祝日の場合は翌日)

入館料 大人500円 中高生300円 4才以上200円

問合わせ 航空科学博物館 0479-78-0557

備考

「航空科学博物館」では、「千葉県民の日」の6月15日に「高校生以下」の「お客様」は、「入館無料」となるそうです。

「航空科学博物館」(2011年6月7日のブログ参照)は、「成田国際空港」(2012年12月10日のブログ参照)に隣接する「山武郡」「芝山町」にある「日本最初」の「航空専門」の「博物館」です。

「YS-11試作1号機」、「アンリ・ファルマン複葉機」の「実物大レプリカ」、「DC-8」の「フライトシュミレーター」、「ボーイング747」の「客室」の「実物大モックアップ」、「成田国際空港」の「模型」などが展示され、4階には「成田国際空港」を一望する「展望レストラン」等があります。

「航空科学博物館」は、1977年(昭和52年)に「地元自治体」の「芝山町」より「成田空港」の「開港」に関連した「博物館」建設の「要望」が「運輸大臣」に提出されたことにはじまります。

1984年(昭和59年)「博物館」の「建設」・「運営」の「事業主体」となる「財団法人航空科学博物館」が設立、1988年(昭和63年)「博物館」の「工事」に着工しました。

そして翌1989年(平成元年)8月1日に「航空科学博物館」は開館しました。

「航空科学博物館」開館後、順調に「入館者」が来館し、1994年(平成6年)に「入館者」100万人を達成、2004年(平成16年)1月18日に「入館者」300万人を達成しています。

そして「航空科学博物館」は、昨年(2012年)(平成24年)4月1日に「公益財団法人」に移行し、現在に至っています。

「鳥」ですが、「鳥類」のことで、特に「ニワトリ」、「キジ」をさす場合もあります。

「日本文学」においては「花鳥」や「花鳥風月」といわれるように、「日本」の「自然美」を形成する「景物」のひとつであり、

「花鳥の色をも音(ね)をもいたづらにもの憂(う)かう身は過ぐすのみなり」

(「後撰集(ごせんしゅう)」夏・藤原雅正)などと詠まれています。

「文学作品」にも早くから登場し、「万葉集」には、「鵜(う)」、「鴬(うぐひす)」、「鶉(うづら)、鴨(かも)」、「鴎(かまめ)」、「烏(からす)」、「雁(かり)」、「雉(きぎし)」、「鷺(さぎ)」、「鴫(しぎ)」、「鷹(たか)」、「千鳥(ちどり)」、「燕(つばめ)」、「鶴(たづ)」、「鶏(いへつとり、かけ、にはつとり)」、「鳰(にほどり)」、「雲雀(ひばり)」、「時鳥(ほととぎす)」、「都鳥(みやこどり)」、「百舌鳥(もず)」、「山鳥(やまどり)」、「呼子鳥(よぶこどり)」、「鷲(わし)」、「鴛鴦(をしどり)」などの「名」がみえ、ほかにも「水鳥」が多いそうです。

「古今集」になると、「種類」も淘汰され、「鴬」、「鶉」、「鴨」、「雁」、「雉(きじ)」、「鴫」、「千鳥」、「鳰」、「時鳥」、「都鳥」、「鶏(ゆふつけどり)」、「鴛鴦」と「古今伝授(こきんでんじゅ)」の「三鳥」の「稲負鳥(いなおほせどり)」、「百ち鳥(ももちどり)」、「呼子鳥」に尽くされます。

「鳥」は「山野」にもいますが、「水辺」にいるという「印象」が強く、「芦鴨(あしがも)」、「芦鶴(あしたづ)」、「浜千鳥」などという「形」でよく用いられるそうです。

「鶯」、「時鳥」、「雁」がとりわけ多くみられ、「源氏物語」でもいずれも10例以上用いられ、「季題」としても継承されています。

「枕草子(まくらのそうし)」の「鳥は」の「段」では、「鸚鵡(おうむ)」、「山鳥」、「鶴」、「鷺」、「鴛鴦」、「千鳥」、「鶯」、「時鳥」などについて「具体的」に述べており、「雁」がないのが目だちますが、「巻頭」で

「まいて、雁などのつらねたるが、いと小さく見ゆるは、いとをかし」

といっているから、無視しているわけではないそうです。

平安中期ごろから、「鳴き声」が「戸」をたたく「音」に似ているといわれる「水鶏(くひな)」も加わります。

「卵」は「かひ」、「こ」、「かひこ」などとよばれ、かえらないものを「すもり」「すもりご」などといい、「和歌」や「物語」、「日記」などに、しばしばみられます。

また、「神の使い」にもなり、「八幡宮(はちまんぐう)」の「鳩(はと)」、「熊野神社」の「烏」などはよく知られています。

「企画展」「鳥の飛行」は、上記のように6月1日(土)から7月28日(日)の期間開催される「航空科学博物館」の「企画展」です。

「企画展」「鳥の飛行」ですが、「航空科学博物館」2F「展示室」で行われ、「入館料」のみで観覧できるそうです。

「企画展」「鳥の飛行」の「内容」ですが、「身近」な「鳥の飛行」に隠された様々な「工夫」をご紹介し、一般の方にも「鳥の飛行」への「興味」をもっていただき、「自然界」にも存在する「航空科学」について「理解」を深めていただこうという「企画」だそうです。

「日本初」「航空専門」の「人気」の「博物館」「航空科学博物館」で行われる「企画展」「鳥の飛行」。

この機会に「芝山町」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「企画展」「鳥の飛行」詳細

開催期間 6月1日(土)~7月28日(日)

開催会場 航空科学博物館 山武郡芝山町岩山111-3

開館時間 10時~17時(入館~16時半)

休館日 月曜日(祝日の場合は翌日)

入館料 大人500円 中高生300円 4才以上200円

問合わせ 航空科学博物館 0479-78-0557

備考

「航空科学博物館」では、「千葉県民の日」の6月15日に「高校生以下」の「お客様」は、「入館無料」となるそうです。

「第38回八日市場さつき展示会・即売会」(匝瑳市)

本日ご紹介するのは、近隣市「匝瑳市」「八日市場公民館」で5月31日(金)~6月2日(日)に開催されます「第38回八日市場さつき展示会・即売会」です。

「匝瑳市」は、「千葉県」「北東部」の「市」で、2006年(平成18年)1月23日に「八日市場市」と「匝瑳郡」「野栄町」が合併して誕生し、発足時の「人口」は約4万2000人だったそうです。

(平成25年4月30日現在、「匝瑳市」の「人口」は39431人)

「匝瑳市」の「市名」の「由来」は「旧八日市場市」と「旧野栄町」が「匝瑳郡」に属していたことだそうで、「匝瑳市」は、「竹内正浩」さんの「日本の珍地名」(文春新書)で「難読・誤読地名番付」の「東の横綱」と紹介されました。

「匝瑳市」の「市役所本庁」は「旧八日市場市役所」を使用し、「匝瑳市」の「市区域」のうち、「旧八日市場市」は「植木」(苗木)の「産地」として「有名」であり、「匝瑳市」は「植木の栽培面積」が「日本一」(2011年9月30日のブログ参照)となっています。

「匝瑳市」は、上記のように「千葉県」の「北東部」に位置し、「首都」「東京」からは70km圏、「成田国際空港」(2012年12月10日のブログ参照)からは「車」で30分の「距離」にあります。

「匝瑳市」の「中心部」を「JR総武本線」と「国道126号線」が「東西」に走り、「成田方面」とは「国道296号線」で結ばれています。

「匝瑳市」の「総面積」は、101.78平方kmで、「緑」豊かな恵まれた「大自然」と「歴史」のある「まち」です。

「匝瑳市」の「北部」は、「谷津田」が入り組んだ「複雑」な「地形」の「台地部」となっており、「里山」の「自然」が多く残されています。

「匝瑳市」の「南部」は、「平坦地」で「市街地」を除いてほとんどが「田園地帯」となっており、「白砂青松」の続く「九十九里海岸」(九十九里浜)(2012年5月11日のブログ参照)に面しています。

「匝瑳市」の「気候」は「海洋性」の「温暖」な「気候」で、「年間平均気温」は15度、「東京」周辺に比べると、「夏」涼しく「冬」暖かい、とても過ごしやすい「土地柄」で、「冬」でもほとんど「降雪」は見られないそうです。

「八日市場公民館」は、「生涯学習」の「場」として、「市民生活」に密着した「文化」・「学習」・「集い」の「場」です。

あらゆる「層」の方が楽しく参加できる「講座」の「開催」をはじめ、「趣味」や「サークル活動」、「会議」、「発表会」などの「場」として、「気軽」に利用できるそうです。

「八日市場公民館」の「内容」ですが、「エントランスホール」、「公民館事務室」、「第1講座室」、「小会議室」、「視聴覚室」、「第2講座室」、「料理実習室」、「第3講座室」、「大会議室」、「会議室D」兼「楽屋」、「陶工芸室」、「市民ギャラリー」、「談話ロビー」となっています。

「さつき」(皐月、学名・Rhododendron indicum)は、「ツツジ科」の「植物」で、「山奥」の「岩肌」などに自生しており、「盆栽」などで親しまれています。

「サツキツツジ」(皐月躑躅)などとも呼ばれており、他の「つつじ」に比べ「1ヶ月」程度遅く、「旧暦」の5月(皐月)の頃に「一斉」に咲き揃うところから「その名」が付いたと言われています。

「さつき」は、「ツツジ類」としては「葉」が固く小さく、「茎」には這う「性質」が強く、本来は「渓流」沿いの「岩」の上に生育し、「増水時」に「水」をかぶっても引っかからないような低い「姿勢」で生育していたものと思われ、いわゆる「渓流植物」の「特徴」を備えています。

「さつき」は、「山間部」の「農村」では、「棚田」の「段差部」の「石垣」に生えることもあります。

「さつき」は、「草刈り」にも強く、「石垣」の間に「根」を下ろし、「背」の低い「群落」を形成し、「初夏」に「一面」に咲いていたといわれています。

「さつき」は、「園芸」においては通常(特に「品種」を問わない場合)は、「原種」に近い「高砂」「大盃」等の「品種」が多く用いられています。

「さつき」は、「生け垣」や「道路」の「植え込み」など、「日本国内」では最も多く用いられている「庭木」だという「統計」もあるそうです。

「さつき」の「有名」な「生産地」ですが、「栃木県」「鹿沼市」、「三重県」「鈴鹿市」などとなっています。

「八日市場公民館」では、この時期恒例となっています「催し」「八日市場さつき展示会・即売会」が行われています。

今年(2013年)で「38回目」を数える「人気」の「催し」です。

「第38回八日市場さつき展示会・即売会」では、丹精込めて育成された多くの「さつき」が展示され、「即売会」も行われるそうです。

「開放的」な「吹き抜け」の「エントランスホール」の「八日市場公民館」で開催される「恒例」の「催し」「第38回八日市場さつき展示会・即売会」。

この機会に「匝瑳市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「第38回八日市場さつき展示会・即売会」詳細

開催日時 5月31日(金)~6月2日(日) 9時~17時(最終日は~15時)

開催会場 八日市場公民館 匝瑳市八日市場イ2402

問合わせ 匝瑳市産業振興課商工観光室 0479-73-0089

備考

「第38回八日市場さつき展示会・即売会」の「最終日」である6月2日(日)は、15時で終了となっていますのでご注意下さい。

「匝瑳市」は、「千葉県」「北東部」の「市」で、2006年(平成18年)1月23日に「八日市場市」と「匝瑳郡」「野栄町」が合併して誕生し、発足時の「人口」は約4万2000人だったそうです。

(平成25年4月30日現在、「匝瑳市」の「人口」は39431人)

「匝瑳市」の「市名」の「由来」は「旧八日市場市」と「旧野栄町」が「匝瑳郡」に属していたことだそうで、「匝瑳市」は、「竹内正浩」さんの「日本の珍地名」(文春新書)で「難読・誤読地名番付」の「東の横綱」と紹介されました。

「匝瑳市」の「市役所本庁」は「旧八日市場市役所」を使用し、「匝瑳市」の「市区域」のうち、「旧八日市場市」は「植木」(苗木)の「産地」として「有名」であり、「匝瑳市」は「植木の栽培面積」が「日本一」(2011年9月30日のブログ参照)となっています。

「匝瑳市」は、上記のように「千葉県」の「北東部」に位置し、「首都」「東京」からは70km圏、「成田国際空港」(2012年12月10日のブログ参照)からは「車」で30分の「距離」にあります。

「匝瑳市」の「中心部」を「JR総武本線」と「国道126号線」が「東西」に走り、「成田方面」とは「国道296号線」で結ばれています。

「匝瑳市」の「総面積」は、101.78平方kmで、「緑」豊かな恵まれた「大自然」と「歴史」のある「まち」です。

「匝瑳市」の「北部」は、「谷津田」が入り組んだ「複雑」な「地形」の「台地部」となっており、「里山」の「自然」が多く残されています。

「匝瑳市」の「南部」は、「平坦地」で「市街地」を除いてほとんどが「田園地帯」となっており、「白砂青松」の続く「九十九里海岸」(九十九里浜)(2012年5月11日のブログ参照)に面しています。

「匝瑳市」の「気候」は「海洋性」の「温暖」な「気候」で、「年間平均気温」は15度、「東京」周辺に比べると、「夏」涼しく「冬」暖かい、とても過ごしやすい「土地柄」で、「冬」でもほとんど「降雪」は見られないそうです。

「八日市場公民館」は、「生涯学習」の「場」として、「市民生活」に密着した「文化」・「学習」・「集い」の「場」です。

あらゆる「層」の方が楽しく参加できる「講座」の「開催」をはじめ、「趣味」や「サークル活動」、「会議」、「発表会」などの「場」として、「気軽」に利用できるそうです。

「八日市場公民館」の「内容」ですが、「エントランスホール」、「公民館事務室」、「第1講座室」、「小会議室」、「視聴覚室」、「第2講座室」、「料理実習室」、「第3講座室」、「大会議室」、「会議室D」兼「楽屋」、「陶工芸室」、「市民ギャラリー」、「談話ロビー」となっています。

「さつき」(皐月、学名・Rhododendron indicum)は、「ツツジ科」の「植物」で、「山奥」の「岩肌」などに自生しており、「盆栽」などで親しまれています。

「サツキツツジ」(皐月躑躅)などとも呼ばれており、他の「つつじ」に比べ「1ヶ月」程度遅く、「旧暦」の5月(皐月)の頃に「一斉」に咲き揃うところから「その名」が付いたと言われています。

「さつき」は、「ツツジ類」としては「葉」が固く小さく、「茎」には這う「性質」が強く、本来は「渓流」沿いの「岩」の上に生育し、「増水時」に「水」をかぶっても引っかからないような低い「姿勢」で生育していたものと思われ、いわゆる「渓流植物」の「特徴」を備えています。

「さつき」は、「山間部」の「農村」では、「棚田」の「段差部」の「石垣」に生えることもあります。

「さつき」は、「草刈り」にも強く、「石垣」の間に「根」を下ろし、「背」の低い「群落」を形成し、「初夏」に「一面」に咲いていたといわれています。

「さつき」は、「園芸」においては通常(特に「品種」を問わない場合)は、「原種」に近い「高砂」「大盃」等の「品種」が多く用いられています。

「さつき」は、「生け垣」や「道路」の「植え込み」など、「日本国内」では最も多く用いられている「庭木」だという「統計」もあるそうです。

「さつき」の「有名」な「生産地」ですが、「栃木県」「鹿沼市」、「三重県」「鈴鹿市」などとなっています。

「八日市場公民館」では、この時期恒例となっています「催し」「八日市場さつき展示会・即売会」が行われています。

今年(2013年)で「38回目」を数える「人気」の「催し」です。

「第38回八日市場さつき展示会・即売会」では、丹精込めて育成された多くの「さつき」が展示され、「即売会」も行われるそうです。

「開放的」な「吹き抜け」の「エントランスホール」の「八日市場公民館」で開催される「恒例」の「催し」「第38回八日市場さつき展示会・即売会」。

この機会に「匝瑳市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「第38回八日市場さつき展示会・即売会」詳細

開催日時 5月31日(金)~6月2日(日) 9時~17時(最終日は~15時)

開催会場 八日市場公民館 匝瑳市八日市場イ2402

問合わせ 匝瑳市産業振興課商工観光室 0479-73-0089

備考

「第38回八日市場さつき展示会・即売会」の「最終日」である6月2日(日)は、15時で終了となっていますのでご注意下さい。

「修理した国宝〜文化財を守り・伝える〜」(香取市)

本日ご紹介するのは、となりまち「香取市」「伊能忠敬記念館」で5月28日(火)~7月27日(日)の期間開催されます「修理した国宝~文化財を守り・伝える~」です。

「伊能忠敬」(2011年3月5日のブログ参照)は、江戸時代、「日本国中」を測量してまわり、初めて「実測」による「日本地図」を完成させた「人物」です。

「伊能忠敬」は、延享2年(1745年)現在の「千葉県」「九十九里町」で生まれ、「横芝光町」で「青春時代」を過ごし、17歳で「伊能家当主」となり、「佐原」で「家業」のほか「村」のため「名主」や「村方後見」として活躍されたそうです。

「伊能忠敬」は、その後、「家督」を譲り隠居して「勘解由」と名乗り50歳で「江戸」に出て、55歳(寛政12年、1816年)まで10回にわたり「測量」を行いました。

その結果完成した「地図」は、極めて「精度」の高いもので、「ヨーロッパ」において高く評価され、明治以降「国内」の「基本図」の一翼を担いました。

「伊能家」は、代々「名主」を務める「家柄」で「佐原」でも「有力」な「商人」でした。

上記のように「伊能忠敬」は、17歳で「伊能家」「10代目当主」として「婿養子」で迎えられます。

「伊能家」の「家業」は主に「酒造業」を営んでおり、当時の「屋敷絵図」には、「酒蔵」がいくつも並んで盛んであったことがわかるそうです。

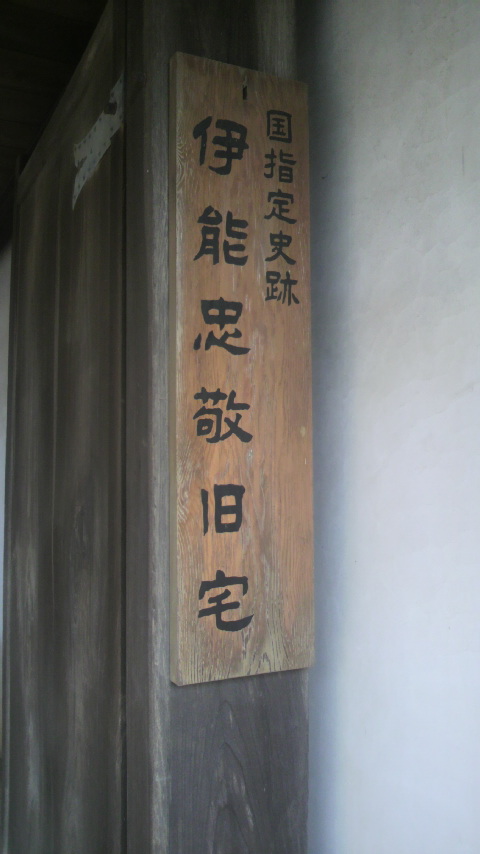

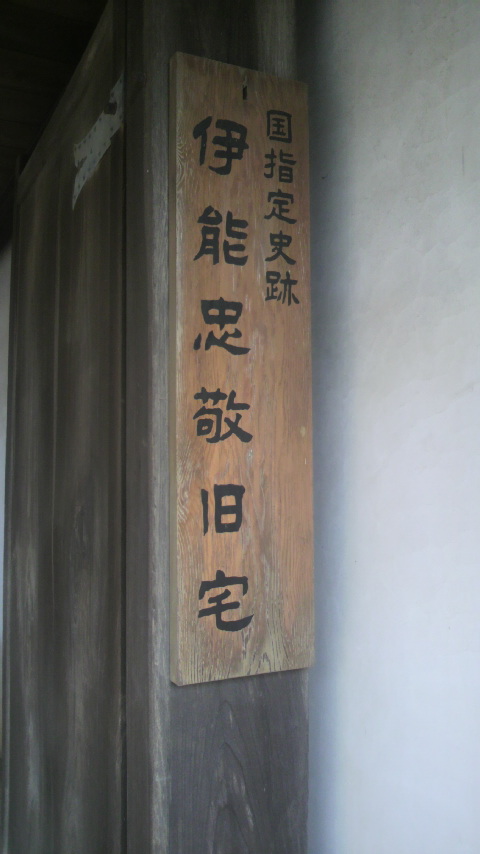

「伊能忠敬」の「家屋」は現在「伊能忠敬旧宅」(2012年2月24日のブログ参照)として現存しており、「伊能忠敬旧宅」には、「店舗」・「正門」・「書院」・「土蔵」が「国指定史跡」(昭和5年4月25日指定)に指定されています。

また「伊能忠敬旧宅」「敷地内」には、江戸時代につくられた「農業用水路」の「一部」が残っています。

かつてここを流れた「水」が「小野川」(2012年9月7日のブログ参照)に流れ落ち「ジャージャー」と「音」がしたことから、「樋橋(とよはし)」(2012年2月13日のブログ参照)のことを「通称」「ジャージャー橋」と呼ばれています。

現在は、当時の様子を復元して、30分ごとに「水」が流れるようになっています。

「伊能忠敬記念館」(2011年3月8日・2012年1月29日・4月21日のブログ参照)は、昭和36年に建設された「記念館」で、「佐原の偉人」「伊能忠敬」の「業績」と「生涯」を展示しています。

「伊能忠敬記念館」は、「伊能忠敬旧宅」の隣にありましたが、「建設」から相当の「年数」がたったことや、「展示面積」が狭かったなどの「理由」から、平成10年5月22日に、「伊能忠敬旧宅」の「小野川」を挟んだ「対岸」に新しく「伊能忠敬記念館」を開館されたそうです。

「伊能忠敬」の「業績」と「生涯」を展示した「伊能忠敬記念館」には、「伊能忠敬関係資料」が数多く所蔵されており、平成22年6月には、「伊能忠敬」の「資料」2345点が「国宝」に指定されています。

「伊能忠敬記念館」では、様々な「企画展」を「季節毎」に行っており、「人気」を博しています。

「修理した国宝~文化財を守り・伝える~」ですが、「伊能忠敬記念館」の「平成25年度企画展」です。

「香取市」では、平成23年度から「国宝」「伊能忠敬関係資料」の修理に着手し、「企画展」「修理した国宝~文化財を守り・伝える~」では、「平成23年度」と「平成24年度」に修理した「伊能図」を中心に展示するそうです。

「伊能忠敬記念館」では、「企画展」「修理した国宝~文化財を守り・伝える~」の開催にあたり以下のように紹介しています。

文化財は物であるため、さまざまな原因により劣化してきます。

そこで、適切な修理を行い、後世に伝えていかなければなりません。

市では、過去に、昭和20年代と40年代に規模の大きい資料修理にかかわりました。

そのときの取り組みについても紹介します。

「佐原の偉人」「伊能忠敬」の「足跡」を「今」に残す「伊能忠敬記念館」で開催される「企画展」「修理した国宝~文化財を守り・伝える~」。

この機会に「香取市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「修理した国宝~文化財を守り・伝える~」詳細

開催期間 5月28日(火)~7月27日(日)

開催会場 伊能忠敬記念館 香取市佐原イ1722-1

開館時間 9時~16時半(入館は~16時)

休館日 月曜日(祝日の場合は翌日)

入館料 大人500円 小中学生250円

問合わせ 伊能忠敬記念館 0478-54-1118

備考

「伊能忠敬記念館」では、「専門」の「係員」が「来館者」とともに「館内」を回りながら、「常設展示」の「見どころ」と「簡単」な「解説」を行う「展示ガイドツアー」を「毎週」「土・日・祝日」の「14時15分」(25分程度)を行っています。

「伊能忠敬」(2011年3月5日のブログ参照)は、江戸時代、「日本国中」を測量してまわり、初めて「実測」による「日本地図」を完成させた「人物」です。

「伊能忠敬」は、延享2年(1745年)現在の「千葉県」「九十九里町」で生まれ、「横芝光町」で「青春時代」を過ごし、17歳で「伊能家当主」となり、「佐原」で「家業」のほか「村」のため「名主」や「村方後見」として活躍されたそうです。

「伊能忠敬」は、その後、「家督」を譲り隠居して「勘解由」と名乗り50歳で「江戸」に出て、55歳(寛政12年、1816年)まで10回にわたり「測量」を行いました。

その結果完成した「地図」は、極めて「精度」の高いもので、「ヨーロッパ」において高く評価され、明治以降「国内」の「基本図」の一翼を担いました。

「伊能家」は、代々「名主」を務める「家柄」で「佐原」でも「有力」な「商人」でした。

上記のように「伊能忠敬」は、17歳で「伊能家」「10代目当主」として「婿養子」で迎えられます。

「伊能家」の「家業」は主に「酒造業」を営んでおり、当時の「屋敷絵図」には、「酒蔵」がいくつも並んで盛んであったことがわかるそうです。

「伊能忠敬」の「家屋」は現在「伊能忠敬旧宅」(2012年2月24日のブログ参照)として現存しており、「伊能忠敬旧宅」には、「店舗」・「正門」・「書院」・「土蔵」が「国指定史跡」(昭和5年4月25日指定)に指定されています。

また「伊能忠敬旧宅」「敷地内」には、江戸時代につくられた「農業用水路」の「一部」が残っています。

かつてここを流れた「水」が「小野川」(2012年9月7日のブログ参照)に流れ落ち「ジャージャー」と「音」がしたことから、「樋橋(とよはし)」(2012年2月13日のブログ参照)のことを「通称」「ジャージャー橋」と呼ばれています。

現在は、当時の様子を復元して、30分ごとに「水」が流れるようになっています。

「伊能忠敬記念館」(2011年3月8日・2012年1月29日・4月21日のブログ参照)は、昭和36年に建設された「記念館」で、「佐原の偉人」「伊能忠敬」の「業績」と「生涯」を展示しています。

「伊能忠敬記念館」は、「伊能忠敬旧宅」の隣にありましたが、「建設」から相当の「年数」がたったことや、「展示面積」が狭かったなどの「理由」から、平成10年5月22日に、「伊能忠敬旧宅」の「小野川」を挟んだ「対岸」に新しく「伊能忠敬記念館」を開館されたそうです。

「伊能忠敬」の「業績」と「生涯」を展示した「伊能忠敬記念館」には、「伊能忠敬関係資料」が数多く所蔵されており、平成22年6月には、「伊能忠敬」の「資料」2345点が「国宝」に指定されています。

「伊能忠敬記念館」では、様々な「企画展」を「季節毎」に行っており、「人気」を博しています。

「修理した国宝~文化財を守り・伝える~」ですが、「伊能忠敬記念館」の「平成25年度企画展」です。

「香取市」では、平成23年度から「国宝」「伊能忠敬関係資料」の修理に着手し、「企画展」「修理した国宝~文化財を守り・伝える~」では、「平成23年度」と「平成24年度」に修理した「伊能図」を中心に展示するそうです。

「伊能忠敬記念館」では、「企画展」「修理した国宝~文化財を守り・伝える~」の開催にあたり以下のように紹介しています。

文化財は物であるため、さまざまな原因により劣化してきます。

そこで、適切な修理を行い、後世に伝えていかなければなりません。

市では、過去に、昭和20年代と40年代に規模の大きい資料修理にかかわりました。

そのときの取り組みについても紹介します。

「佐原の偉人」「伊能忠敬」の「足跡」を「今」に残す「伊能忠敬記念館」で開催される「企画展」「修理した国宝~文化財を守り・伝える~」。

この機会に「香取市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「修理した国宝~文化財を守り・伝える~」詳細

開催期間 5月28日(火)~7月27日(日)

開催会場 伊能忠敬記念館 香取市佐原イ1722-1

開館時間 9時~16時半(入館は~16時)

休館日 月曜日(祝日の場合は翌日)

入館料 大人500円 小中学生250円

問合わせ 伊能忠敬記念館 0478-54-1118

備考

「伊能忠敬記念館」では、「専門」の「係員」が「来館者」とともに「館内」を回りながら、「常設展示」の「見どころ」と「簡単」な「解説」を行う「展示ガイドツアー」を「毎週」「土・日・祝日」の「14時15分」(25分程度)を行っています。