~参考~

「あのとき、信じなければよかった」〕

~後悔、先に立たず~

〔がんセンター:がん生存率188病院公表 肝、肺で高低差 〕

(毎日新聞 )

国立がん研究センターは

2017年8月9日、

がんと診断された人を、

治療によってどの程度救えるかを示す

「5年相対生存率」について、

がん治療拠点の約半数にあたる

全国188の病院別データを初めて公表した。

肝臓、肺がんの生存率は

ばらつきが大きい一方、

乳がんは

比較的小さかった。

同センターは

「病院ごとの特徴を読み取り、

受診の参考にしてほしい」と話している。

2008年にがんと診断された人で、

全国の「がん診療連携拠点病院」など425病院のうち、

患者の生死を90%以上把握している

209病院の21万4469症例を分析した。

このうち、188病院が個別データの公表に応じた。

病院別に、

患者の多い主要5部位のがん

(胃、大腸、肝臓、肺、乳房)の5年生存率をはじめ、

患者の年代、

がんの進行度を示す病期(ステージ)

ごとの患者数などが公表されている。

ただし生存率は、

治療開始時のがんの進行度や年齢などが考慮されておらず、

治療の優劣を示すものではない。

肺がんは、

最も高い5年生存率だった病院が68.9%だったのに対し、

最も低い病院は2.3%だった。

他の部位と比べステージにより生存率の違いが大きいためで、

ステージの進んだ患者は、

地域の中核病院に集まる傾向があることなどが考えられる。

肝臓がんも

71.6%から15.8%と開きが大きかった。

一方、

乳がんは

最も高い病院で100%。

最も低い病院でも81.7%

と公表した全病院で80%を超えた。

患者数が最も多い

大腸がんは、

高齢になるほど治療を控える傾向が高く、

最も進行したステージ4では、

85歳以上の36.1%が「治療なし」だった。

病院別の生存率の公表は

患者団体からの要望などに基づくもので、

同センターの若尾文彦・がん対策情報センター長は、

今回の集計結果を

「患者さんの病院選択に資するものにはまだなっていない」

としながらも

「病院ごとにどういう患者さんが多いのか、

それによってどのような治療成績が出ているのか

参考にしてもらえるものが出せた」と話した。

集計結果は

国立がん研究センターが運営する

ウェブサイト「がん情報サービス」内で公開されている。

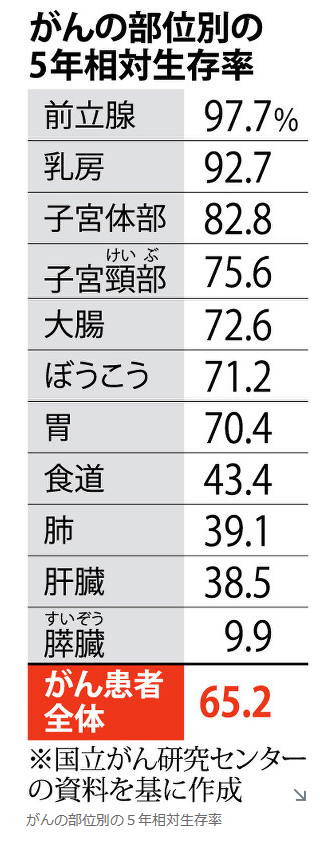

5年相対生存率

がん医療の分野で、治療効果を判定する重要な指標の一つ。

がんと診断された患者が

5年後に生存している確率(実測生存率)を、

一般の日本人全体が5年後に生存している確率

で割って算出する。

実測生存率から、

がん以外の他の病気や事故によって死ぬ割合を

取り除いているため、

治療でどのくらい生命を救えるかの目安になる。

数値が大きければ治療で生命を救える可能性の高いがん、

小さければ生命を救うのが難しいがんだと言える。

~参考~

一般的には<5年生存率>、<基本的治療方針>は

1期:90%以上⇒「外科手術」

2期:60~80%⇒「外科手術or化学療法」

3期:30~50%⇒「外科手術or化学療法or放射線療

4期(⇒転移段階):10%以下⇒「化学療法or放射線療法」

県内対象患者5695人

がん医療調査の県内対象施設(患者数)は、

〔【福島原発事故による健康被害者の会】

<講演会>

「3.11被ばく被害とがん患者」〕

講師:藍原寛子さん(医療ジャーナリスト)

「健康被害者の会」の当事者メンバー

(UPLAN 2016年9月7日)

|

――あなたの癌、ひょっとして、

311による健康被害ではありませんか?

日本におけるがん患者数は

増加の一途をたどっている。

*

国立がん研究センターは、

2016年に新たにがんと診断される患者は101万200人、

がんで死亡する人は

37万4千人になる

との予測を発表した。

*

思い出してほしい。 東日本では、

原発事故の放射能により

がんが増えることが予言されていた。

あなたのがんは、 ひょっとして、311による健康被害ではないのか?

*

極度に少なく見積もられた、

ICRPによる集団線量のモデルでも、

311放射能汚染の人的被害で、

年に2250人の過剰な癌死が東京圏でも生じる

と言われている。

*

がんという病気の実態にアプローチしつつ、

私たちが負わされているかもしれない

被ばく被害について

話し合う。

また、

原発事故後の脱被曝や予防医療に対する、

患者や医療者や専門家たちの意識を高めるためには

どうしたらいいのか、

問題提起をしたい。

|

|---|

〔2016年の新たな「がん」診断、100万人超の予測/国立がん研究センター〕

(FNN 2016年7月15日)

国立がん研究センターは2016年、

新たに「がん」と診断される人は、

100万人を超えるとの予測を発表した。

国立がん研究センターによると、

2016年の1年間に、新たに「がん」と診断される人は、

101万200人と予測されると発表した。

2015年の予測より、2万8,000人増加し、

初めて新規の患者が、100万人を超えた。

部位別では、

男性は「前立腺」、「胃」、「肺」の順に多く、

女性は「乳房」、「大腸」、「肺」となっている。

また、がんによる死亡も、

37万4,000人と予測していて、

2015年より、3,000人増加している。

PS

< 男性>

①前立腺ガン↑(*2012年度④位)

②胃ガン↓(*2012年度①位)

③肺ガン

< 女性>

①乳ガン

②大腸ガン

③肺ガン↑(*2012年度④位)

~参考~

〔2012年のがん患者、年間推計86万人超 地域で偏り〕

(NNN 2016年6月29日)

国立がん研究センターが

4年前の2012年に

新たにがんと診断された人のデータを

都道府県別にまとめた結果、

新たにがんと診断された人が

86万5000人を超えると推計され、

胃がんや肝がんなどになる「地域の偏り」があることがわかった。

国立がん研究センターによると、

2012年の1年間にがんと診断された人は、

男性50万3970人、

女性36万1268人で、

合計すると前年よりも1万4000人多い

86万5238人と推計された。

また、がんの部位別に見ると、

男性は胃、大腸、肺、前立腺、肝の順でがんが多く、

女性は乳房、大腸、胃、肺、子宮の順でがんが多い

との結果が出た。

地域別に見ると、

胃がん、肝がん、肺がんなどで

リスクの高い地域があることがわかった。

胃がんの患者の割合は、

男女ともに東北地方と日本海側の県で高かったという。

一方、

女性の乳がんの割合では

東京都が非常に高く、

長野、三重、広島などでも高かったという。

PS

< 男性>

①胃ガン↓

②大腸ガン↑(*前年度④位)

③肺ガン

④前立腺ガン(*前年度②位)

⑤肝臓ガン↓

< 女性>

①乳ガン↑

②大腸ガン↑

③胃ガン↓

④肺ガン

⑤子宮ガン

***

以上、両報道も、

2016年6月~の報道内容ですが、

確定した2012年度データ

未確定の(約、上半期分の)

2016年度データ

の両者の比較に注視すると、

総合的な数値

2012年の1年間のみ(確定):86万5000人

(2011年度比:1万4,000人増加)

2016年の1年間のみ(推計):101万200人

(2012年度比:約15万人増加)

確かに、1F事故以前から、

総合的なガン上昇傾向が見られたものの、

更には、

後者では、2013年、2014年、2015年

度との対比プロセスが欠けているものの、

仮に厳格に見積もって

前者を基準に

等倍(+1万4,000人)加算型の一定比で

年々加算されていたとしても、

2013年度:87万9000人

2014年度:89万3000人

2015年度:90万7000人

・・・

と本来であれば、

2016年度:92万1000人

あたりの推計になると思うのですが。

更に怖いのが、

国立がん研究センターが今回提示した

2016年の1年間のみ:101万200人

という数値が、あくまで上半期のデータをもとにした

推計値にすぎないということ。

⇒つまり、

過小評価傾向の

国立がん研究センターの組織体質から鑑みるに、

この推計値も、確定段階では、

+αの方向性で大きく上方修正される可能性が

大きく考えるということ。

更に部位別データを

吟味していくと、

◎女性の部位別ワースト順位は

非常に大きな変動はないものの、

それぞれが急上昇を続けている点。

更に、今回もっとも気になったのが

◎男性の部位別ワースト順位は

一部に特異性があって、

①前立腺ガン↑(*2012年度④位)

②胃ガン↓(*2012年度②位)

2012年度④位だった

「前立腺ガン」が異常とも言えるペースで

急上昇を続けており、

この点に関し、

特にチェルノブイリ関係者も

間接的表現で示唆していましたが、

特に、汚染土壌等(真下)からの外部被曝影響で、

生殖器系の影響が深刻である旨指摘。

特に男性に関しては、

〔作業員延べ66万人、5人死亡

=100ミリ超被ばく169人-東電〕

(時事通信 2011年12月16日)

の記事や、

2012年~2016年の間に

4000人/日~7000人/日

もの作業員が既定の被曝許容量に応じ、

定期的に交替しているとなると、

1F事故(2011年)後、今日(2016年)までの

事故処理作業員の総員数は

最低でも100万人を突破し、

除染作業員も含めると、

最低でも200万人~300万人を

突破し、

更には、福島・東部を中心とする

被曝汚染地残留一般人男性も加味すると、

最低でも1000万人の男性の

特に生殖器系に何らかの影響が危惧される

ことが必定ですが、

今回の

①前立腺ガン↑(*2012年度④位)

という点も、ある意味、

その傾向が大規模に顕在化しつつあることを表していると言えるのでは?

〔【たまあじさいの会】

<報告会&座談会>

「日の出町エコセメント製造工場周辺と

南相馬の大気汚染の類似点と

蕨平焼却施設稼働による

大気汚染予測と健康被害等

の比較」〕

講師:中西四七生氏(たまあじさいの会)〕

|

~参考~

〔東京都に降下&残留した放射性セシウムの89%はガラス粒子⇒ほぼ除染不可能〕

(中日新聞 2016年6月27日) 東京電力福島第1原発事故の発生から 4日後に東京に降下した放射性セシウムの89%は、 ガラス状の微粒子に溶け込んだ状態だった との研究結果を、 九州大の宇都宮聡准教授らが27日までにまとめた。 セシウムは雨などで洗い流されると考えられていたが、 直接的に除去する方法でなければ 環境に存在し続ける可能性があるという。 チームは 「健康への影響について考え直す必要がある」 としている。 チームは、事故発生後の2011年3月15日、 原発から約230キロ離れた 東京都内で採取された放射性降下物を分析した。 |

|---|

|

~「福島県立医大病院」~

2011年/2012年度:2010年度比 ◎白内障:2.29倍/2.27倍 ◎脳出血:2.54倍/3倍★★★ ◎肺ガン:1.72倍/1.63倍 ◎食道ガン:1.34倍/1.22倍 ◎胃ガン:1.25倍/1.29倍 ◎小腸ガン:2.77倍/4倍★★★★ ◎大腸ガン:1.94倍/2.97倍★★★ ◎前立腺ガン:2.03倍/3倍★★★ ◎早産&低体重出産:1.11倍/1.66倍 特に約3倍超のものを抽出すると、 ◎脳出血:2.54倍/3倍★★★ ◎小腸ガン:2.77倍/4倍★★★★ ◎大腸ガン:1.94倍/2.97倍★★★ ◎前立腺ガン:2.03倍/3倍★★★ と 「循環器系(特に脳)」 「消化器系(特に排出側)」 「生殖系」 に既に事故後2年以内に異常な増加傾向。 特に、1F事故前には比較的稀有な症例であった ◎小腸ガン に至っては、事故後2年で既に4倍超に。 (チャールズ・ロバート・ダーウィン) 武田 邦彦・中部大学教授 (2014年11月25日)

~参考~ [福島県で急増する「死の病」の正体を追う! [福島県でなぜ「ガン死」が増加しているのか? (月間「宝島」2014年8月26日)

〔内海聡医師の内海塾 ~テーマ「原発と放射能」DVDダイジェスト〕 (2015年1月9日)

〔【特別対談】 「放射能と原発の真実」 内海聡氏(40)×小出裕章氏(65)〕 (2015年3月17日)

~被ばく感受性~

〔イアン・ゴッダード分析: (Peace Philosophy Centre[カナダ]2012年5月1日報告)

[6分33秒~一部日本語訳あり]

[⇒但し、上記は個別の潜在的被ばく感受性の程度は 一切考慮要素に入っていない。]

【 胎児被ばくの危険性~新生児の約1000倍の被曝リスク 】

「イアン・フェアリー論文」 〔イアン・フェアリー(Ian Fairlie)博士・・・ 環境中放射能の独立コンサルタントであり 「内部放射線源の放射線リスク調査委員会」 (英政府により設立されたが2004年に解散) の元メンバー〕をベースとして 45分40秒~

①胎芽の血液幹細胞の危険度:新生児の約1000倍 〔Lord1992〕

②妊娠初期の危険度:後期に比べて約5倍 〔Monson1984〕

③核物質は胎児に移行する際:約1.6倍に濃縮 〔Starther2002〕

④内部被ばくの危険性:外部被ばくに比べ約4.5倍 (胎児想定) 〔Fucic2008〕

⑤乳児の放射線危険度:大人の約5.4倍 〔BEIRⅣ〕 |

|---|