イモリちゃんねるです。(≧∇≦)

「「初心者でも出来るアカハライモリの飼育とおしゃれな苔テラリウムにする方法」

を書きました。

渾身の記事ですのでよろしくお願いします。サンキュ──ヾ(*'∀`*)ノ──♪

こんにちは!\(^o^)/イモリちゃんねるです。

2019年10月23日からアカハライモリの飼育を始めました。

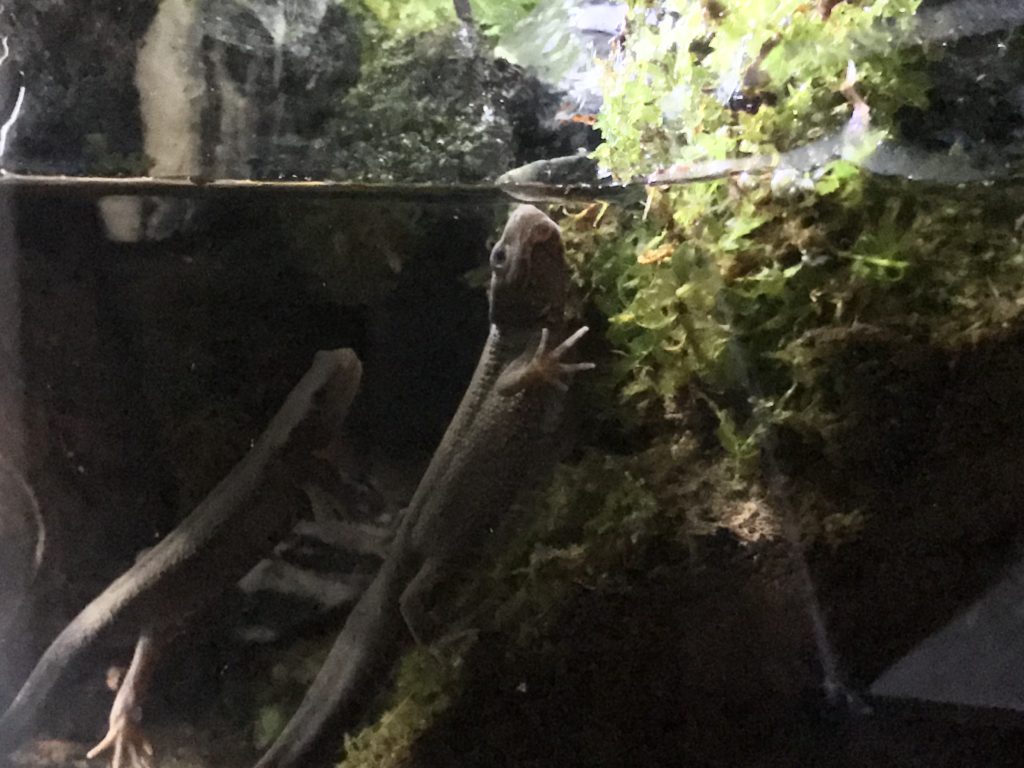

ドドドドドドドドド「ど素人」の私でも、水槽をちょっとおしゃれな苔テラリウムにして、アカハライモリの飼育も順調です。

(※水の透明度、質ともに良好。水槽の撮影もある工夫をしたらこんなにきれいに出来るようになりました!\(^^)/)

(※これ、シダや普通の木のように見えますが、れっきとした苔です。名前はコウヤノマンネングサもしくはコウヤノマンネンソウといいます。)

アカハライモリの飼育は初めてですが、テラリウムを作り、滝を作って、苔も植えてみました。

⇒ アカハライモリ水槽をおしゃれな滝が流れる苔テラリウムにする方法 [kanren postid="78"]

これからメンテナンスもしますので毎日アカハライモリの観察をしながらアップしていきますのでよろしくお願いします。

- HP⇒イモリちゃんねる

- Twitter⇒イモリちゃんねる Twitte

- YouTube(イモリちゃんねる)⇒イモリちゃんねる YouTube

- Facebook⇒イモリちゃんねる Facebook

アカハライモリって?

アカハライモリ(Cynops pyrrhogaster)は、有尾目イモリ科イモリ属に分類される両生類の一種です。

略してアカハラと呼ばれることもあります。日本で単にイモリと呼ぶ場合本種を指すことが多いのがアカハライモリ。ニホンイモリ(日本井守、日本蠑螈)という別名もあります。

アカハライモリの生態は?

アカハライモリの分布

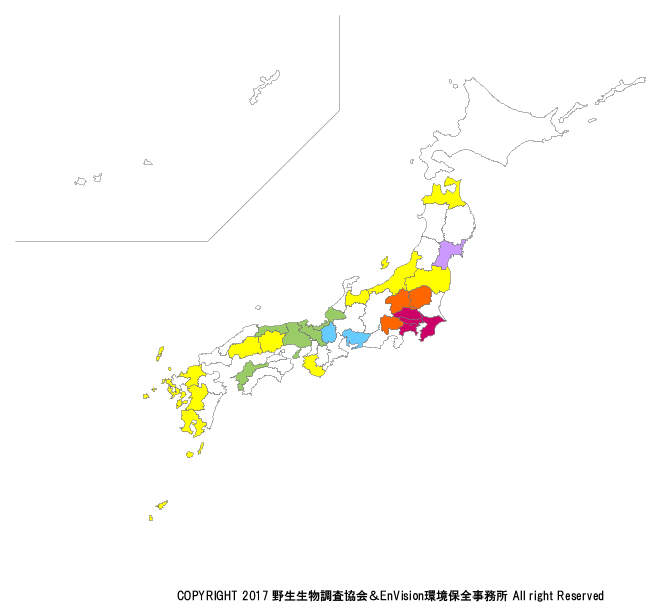

本州、四国、九州とその周囲の島嶼に分布する日本の固有種で、当該地域に分布するイモリとしては唯一の種でもあります。

島嶼では佐渡島、隠岐諸島、壱岐島、五島列島、大隅諸島まで分布していますが、何故か対馬島には分布していません。大隅諸島では近年、生息の確認はありません。

北海道や伊豆諸島などには本来分布していなかったのですが、ペットとして持ち込まれ、人為的に移入(放流)されたものが増えており問題となっています。(だから、繁殖するなら責任持ちましょうね)

なお、奄美大島から沖縄本島にはシリケンイモリとイボイモリが分布しています。(いつか飼育してみたいです。(≧∇≦)絶対また怒られる案件だな)

準絶滅危惧(NT)(環境省レッドリスト)

アカハライモリの大きさと特徴

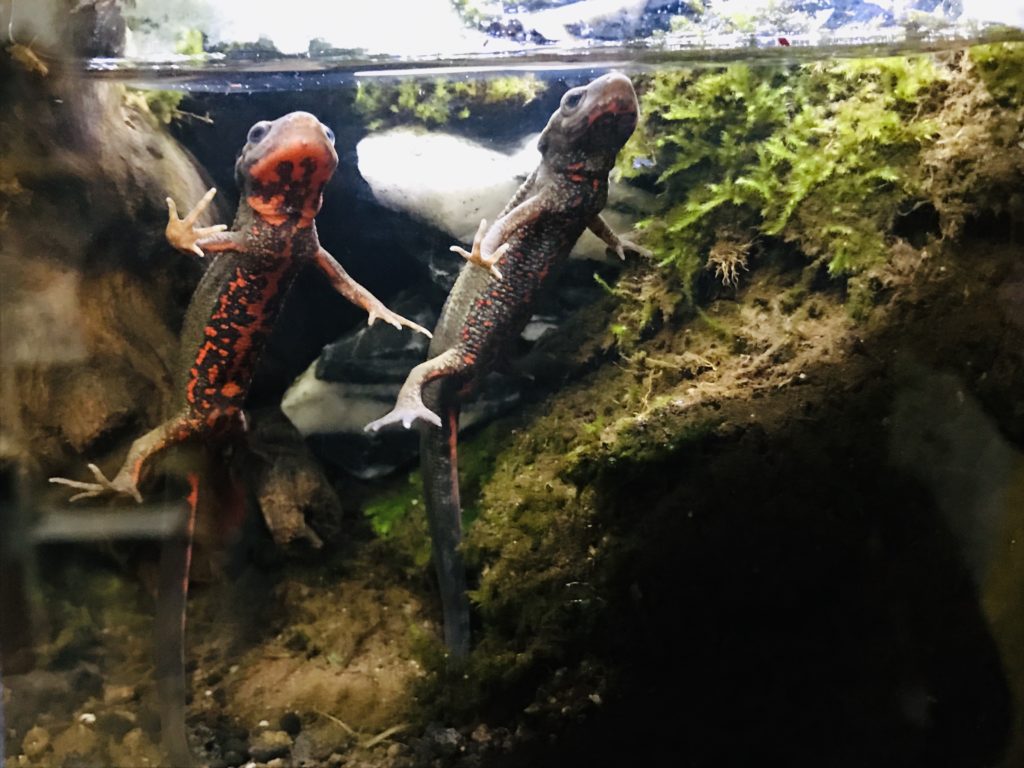

全長は10cm前後で、4本指の短い前足と5本指の後ろ足を持っています。前と後ろで本数が違うなんて面白いですね。

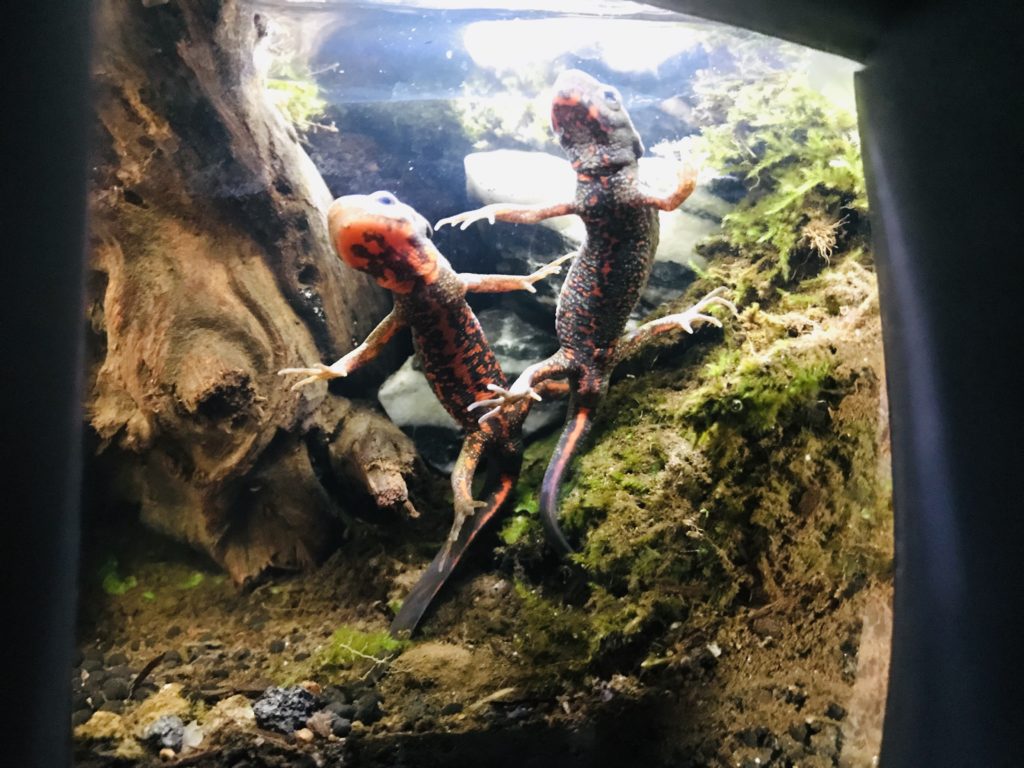

それと長い尾を持っていて、尾の形でオスとメスの区別が出来ます。(後、股間でも区別が出来ます。モコっとしてるのがオス(右))

※右の股間がモコってしてて、しっぽが丸みを帯びているのがオス、左のメスはしっぽが丸みを帯びてなくてシュッてしてる

サンショウウオ類と異なり皮膚がザラザラしていて、背中側は黒-茶褐色で、腹は赤地に黒の斑点模様になっていたり、青っぽいのもあり、赤みや斑点模様は地域差や個体差があり、ほとんど黒いものや全く斑点が無いもの、逆に背中まで赤いものもいるようです。

注意したいのが、フグと同じテトロドトキシンという毒を持っているので、素手で掴んだ後は洗う事、間違っても傷のある手で触ったり、そのまま目、口などに触れない様にしましょう。

腹の赤黒の斑点模様は毒をもつことを他の動物に知らせる警戒色になっていると考えられていて、陸上で強い物理刺激を受けると横に倒れて体を反らせ、赤い腹を見せる動作を行います。

又、再生能力が高く、四肢を肩の関節より先で切断しても指先まで完全に再生出来たり、さらには目のレンズも再生することができるので、医療の分野で研究されていrます。でもむやみに傷つけないでくださいね。

アカハライモリが好んで住んでいるところ

水田、池、川の淀みなど流れのない淡水中に生息していて、 繁殖期以外は水辺の近くの林や、クズなどの茂る草地の水気の多い枯れ草の下などに潜むことが多いです。

どのくらいの水深がいいのかはこちら⇒アカハライモリ水槽をおしゃれな苔テラリウムにする水深は?

[kanren postid="76"]

田園地帯や森林に囲まれた水域では目にする機会も多いですが、市街地などの護岸された水域では少ないというか、住処がない。市街地での個体数の減少に伴い、2006年には環境省レッドリストでも準絶滅危惧種として記載され、埼玉県のように条例で捕獲を規制する自治体も現れました。他地域でも絶滅が危惧されていて個体群は少なくない。準絶滅危惧(NT)(環境省レッドリスト)

日本産サンショウウオ類は繁殖時期にのみ水辺に留まるものが多いですが、本種の成体は繁殖期以外も水中で生活することが多いそうです。

我が家のアカハライモリ達もほとんど水の中にいます。

ただし雨の日には水から出て移動することもあり、冬は水路の落ち葉の下や水辺近くの石の下などで冬眠するそうです。(我が家の水槽は25度設定なので冬眠するのか?)

幼生も成体も昆虫、ミミズ等の小動物を貪欲に捕食する。他の両生類の卵や幼生の有力な捕食者ともなっており、モリアオガエルやアベサンショウウオなど、希少な両生類の生息地では厄介者とされてるそうです。

ちなみに、メダカを入れたら食べられたという話があるくらいです。

和名の「井守」は、野井戸の中にも生息するので「井戸を守る」に由来するという説や、井は田んぼを意味し、水田に生息することから「田を守る」との意味に由来するという説があります。

名前がヤモリと似ているのですが、ヤモリは爬虫類であること、人家の外壁などに生息し一生を通じて水中に入ることがないこと、変態をしないことなどが、イモリとの相違点です。

アカハライモリの繁殖

春になり気温が上昇し始めると、成体が水中に姿を現し、オスがメスの行く先にまわりこみ、紫色の婚姻色を呈した尾を身体の横まで曲げて小刻みにふるわせるなど複雑な求愛行動を行います。

このときにオスが分泌するフェロモンであるソデフリン(sodefrin、額田王の短歌にちなむ)が、脊椎動物初のペプチドフェロモンとして報告されています。

メスが受け入れる態勢になると、メスはオスの後ろについて歩き、オスの尾に触れる合図を送ると、オスが精子嚢を落としメスが総排出腔から取り込み受精。(ちょっと面白い受精の仕方です。)その際にオスの求愛行動に地域差があり、地域が異なる個体間では交配が成立しにくいといわれてるそうです。

アカハライモリの成長、卵から生体になるまで

メスは、寒天質に包まれた受精卵を水中の水草の葉にくるむように1つずつ産卵します。流水に産卵する種類がいるサンショウウオ類に対し、アカハライモリは水たまり、池、川の淀みなど流れの無い止水域で産卵・発生するそうです。

卵から孵った幼生はアホロートルのような外鰓(外えら)があり、さらにバランサーという突起をもち、幼生ははじめのうちは足も生えていないが、やがて前後の脚が生えます。

ただしカエル(オタマジャクシ)はまず後脚から生えるが、イモリは前脚が先に生えるそうです。

外鰓があるうちは水中で小動物を食べて成長するが、口に入りそうな動くものには何にでも食いつくため、共食いすることもあります。(親が食べちゃう)

幼生は十分成長すると、外鰓が消えて成体と同じような形の幼体となり、上陸するします。幼生の皮膚は滑らかですが、幼体の皮膚は成体と同じくざらざらしており、乾燥には幾分抵抗性ができてきます。

そのため、上陸した幼体を無理に水に戻すと、皮膚が水をはじいて気泡がまとわりつき、銀色に見えることがあるそうです。

その後、幼体は、森林内などで小さな昆虫や陸棲貝類、ミミズなどの土壌動物を捕食して3-5年かけて成長し、成熟すると再び水域に戻ってくるとのこと。

水槽だと結構でかくないと「アカハライモリの繁殖」は無理だな。

アカハライモリの寿命はどのくらいなの?

一般的に有尾類は温度変化に弱く、摂餌行動が鈍く、人工環境での長期飼育が困難な種が多いのですが、アカハライモリはその点、管理がすごく楽。

日本のアカハライモリやシリケンイモリは温度変化に強く、きわめて貪欲で、飼育に適し、個体数が多く特に保護されていなかったため、ペットとして日本のみならず欧米でも人気が高いです。

- 餌も数日に一度

- エアーもいらない

- 数十年生きるなど初心者でも簡単に飼える(15年くらい)

飼育が楽で長生きしてくれるなんて、すごいと思いません。

しかし、外国産は現地で法的に保護されている場合も少なくないので、入手が困難ですし、アカハライモリもそうなるかもしれません。

ですから、大切に大切に育ててあげて下さい。

というわけでアカハライモリのことを知って知識を入れて、それでも飼育したいと思うなら、次は飼育環境を整えてあげましょう。

次からは飼育していくために必要なもの、おすすめの水槽、器具、苔、おしゃれな苔テラリウムにする為に必要なものをご紹介します。

ご覧になって参考にしていただけると嬉しいです。ヾ(>▽<)ゞ ウレシイ♪

アカハライモリ水槽をおしゃれな苔テラリウムにする為に用意するもの

続きは