邦銀の米国債売りが世界を救ったのかもしれない。相互関税一時停止の背景

久保田博幸

金融アナリスト

4/10(木) 12:38

トランプ米大統領は9日午後、同日発動したばかりの相互関税の上乗せ部分について、一部の国・地域に90日間の一時停止を許可すると発表した。

5日に課した10%の一律関税は維持する。日本も含まれ、即時実施される。一方で報復措置を打ち出した中国に対しては、関税を125%に引き上げる(10日付日本経済新聞)。

ホワイトハウスではトランプ氏の投稿とほぼ同時刻にベッセント米財務長官が大統領報道官とともに記者説明を行った。関税政策の説明で財務長官が前面に出るのは初めてとなる。

これまでの関税引き上げは強硬派のナバロ大統領上級顧問などトランプ氏の側近が主導しているとの見方があったが、ここで穏健派とされるベッセント氏が出てきたことに注意したい。

この結果から見る限り、ベッセント氏がナバロ氏などを抑えて、トランプ氏に相互関税の上乗せ部分の90日間の一時停止を迫ったと考えられる。

実は「90日間の一時停止」については、米国家経済会議(NEC)のハセット委員長が7日に、トランプ米大統領が中国を除くすべての国・地域に対する関税を90日間、一時停止することを検討しているとの考えを示したと伝わっていた。つまりその可能性はあったことになる。

しかし、ホワイトハウスがこの発言に対しフェイクニュースだとの考えを示した。ナバロ大統領上級顧問などが否定コメントを出させたのではないかとみられる。

ではどうして今回、ベッセント財務長官が押し切れたのか。その要因として9日の東京市場での奇妙な出来事が関係していた可能性がある。

9日の東京時間の昼の12時過ぎあたりから、時間外取引となる米国債が突如売られ始めたのである。

8日の米国債券市場では、米10年債利回りは4.29%に上昇していた。それに対して9日の東京時間に4.51%まで利回りが急騰(価格は下落)したのである。

米債が時間外でこれほど動くのはみたことがない。やや異常ともいえる動きであった。この際に米債が売られた要因としていくつかの指摘があった。

米10年債利回りは8日に4.29%に上昇していたのは、ここにきての米国株式相場の急落を受け、一部のヘッジファンドが、金融機関のマージンコールに対応するために換金売りを急いでいるとの観測があった。そういった換金売りとの見方がひとつあった。

さらにトランプ米政権による相互関税を受けて、中国が保有する米国債を売却したのではとの観測も出ていた。実際に9日の米10年債入札には中国は参加しなかったとの観測もあった。

そして、トランプ大統領の経済担当長官が米国金融資産の外国人保有に、課税する計画を明らかにしたとの観測があった。それをみてヘッジファンドなどが売ってきた可能性はあった。

ただし、売られたのが東京時間であったこと、そして同じようなタイミングで日本国債にも超長期債を主体に売りが入り、超長期国債の利回りが米国債と同様に0.2%を超えるような急激な上昇となっていたことなどを考慮すると、日本の機関投資家の売りであった可能性が高いとみざるを得ない。

実際に9日の東京時間の昼の米債売りについては、一部邦銀が米国債を売却したのではとの観測が出ていた。

時間帯からみてもその可能性は高い。同時に日本国債も超長期債主体に同様に大きく売られていたことで、米国債とともに日本国債も同じところ(邦銀?)が同時に売却していた可能性が高い。

ではどうしてこのタイミングで日米の国債を売却したのか。ストップロスなのか、期初の売りなのかはわからない。

しかも米国債は時間外取引であり、板そのものは極めて薄い。米国債券市場が開いている時間帯のほうが売りやすいはずであり、ある程度のロットであっても利回りが急騰する事態は避けられたかもしれない。

これは日本国債にもいえる。日本の債券市場は少しずつ金利上昇に慣れてきたとはいえ、いまだ正常化に向けてのリハビリ中である。特に超長期債の板はまだそれほど厚くない。それにもかかわらず無理矢理売ってきて0.2%を大きく超えるような利回り上昇となっていた。

どうして無理矢理売ってきたのであろうか。もしや強引に利回りを引き上げようとしたのかと穿った見方も出てきてもおかしくない売り方であった。

ただし、結果としてこの米国債の下落をみたベッセント財務長官がトランプ大統領への説得を試みたとの見方が出ている。

NBCニュースはベッセント財務長官とルートニック商務長官の2人が、債券市場の動きを鑑みて、関税を一時停止するよう大統領に呼びかけたと政権高官は述べたと伝えていた。

株の下落よりも米国債の暴落を恐れた格好となるが、とにかくもこれもきっかけとなって急遽、関税上乗せ部分の90日間の一時停止となった可能性がある。

実際に誰が何の目的で米国債を9日昼の東京時間に売却したのであろうかはわからない。でも、もしかすると売ったとされる邦銀が結果として世界を救ったのかもしれない。

そういえばベッセント氏は1992年のポンド危機を主導した一人であり、イギリス・ポンドを暴落させ、イングランド銀行を打ち負かした一人であった。ある意味、金融市場を知り抜いている人物である。まさかとは思うが。

ホワイトハウスではトランプ氏の投稿とほぼ同時刻にベッセント米財務長官が大統領報道官とともに記者説明を行った。関税政策の説明で財務長官が前面に出るのは初めてとなる。

これまでの関税引き上げは強硬派のナバロ大統領上級顧問などトランプ氏の側近が主導しているとの見方があったが、ここで穏健派とされるベッセント氏が出てきたことに注意したい。

この結果から見る限り、ベッセント氏がナバロ氏などを抑えて、トランプ氏に相互関税の上乗せ部分の90日間の一時停止を迫ったと考えられる。

実は「90日間の一時停止」については、米国家経済会議(NEC)のハセット委員長が7日に、トランプ米大統領が中国を除くすべての国・地域に対する関税を90日間、一時停止することを検討しているとの考えを示したと伝わっていた。つまりその可能性はあったことになる。

しかし、ホワイトハウスがこの発言に対しフェイクニュースだとの考えを示した。ナバロ大統領上級顧問などが否定コメントを出させたのではないかとみられる。

ではどうして今回、ベッセント財務長官が押し切れたのか。その要因として9日の東京市場での奇妙な出来事が関係していた可能性がある。

9日の東京時間の昼の12時過ぎあたりから、時間外取引となる米国債が突如売られ始めたのである。

8日の米国債券市場では、米10年債利回りは4.29%に上昇していた。それに対して9日の東京時間に4.51%まで利回りが急騰(価格は下落)したのである。

米債が時間外でこれほど動くのはみたことがない。やや異常ともいえる動きであった。この際に米債が売られた要因としていくつかの指摘があった。

米10年債利回りは8日に4.29%に上昇していたのは、ここにきての米国株式相場の急落を受け、一部のヘッジファンドが、金融機関のマージンコールに対応するために換金売りを急いでいるとの観測があった。そういった換金売りとの見方がひとつあった。

さらにトランプ米政権による相互関税を受けて、中国が保有する米国債を売却したのではとの観測も出ていた。実際に9日の米10年債入札には中国は参加しなかったとの観測もあった。

そして、トランプ大統領の経済担当長官が米国金融資産の外国人保有に、課税する計画を明らかにしたとの観測があった。それをみてヘッジファンドなどが売ってきた可能性はあった。

ただし、売られたのが東京時間であったこと、そして同じようなタイミングで日本国債にも超長期債を主体に売りが入り、超長期国債の利回りが米国債と同様に0.2%を超えるような急激な上昇となっていたことなどを考慮すると、日本の機関投資家の売りであった可能性が高いとみざるを得ない。

実際に9日の東京時間の昼の米債売りについては、一部邦銀が米国債を売却したのではとの観測が出ていた。

時間帯からみてもその可能性は高い。同時に日本国債も超長期債主体に同様に大きく売られていたことで、米国債とともに日本国債も同じところ(邦銀?)が同時に売却していた可能性が高い。

ではどうしてこのタイミングで日米の国債を売却したのか。ストップロスなのか、期初の売りなのかはわからない。

しかも米国債は時間外取引であり、板そのものは極めて薄い。米国債券市場が開いている時間帯のほうが売りやすいはずであり、ある程度のロットであっても利回りが急騰する事態は避けられたかもしれない。

これは日本国債にもいえる。日本の債券市場は少しずつ金利上昇に慣れてきたとはいえ、いまだ正常化に向けてのリハビリ中である。特に超長期債の板はまだそれほど厚くない。それにもかかわらず無理矢理売ってきて0.2%を大きく超えるような利回り上昇となっていた。

どうして無理矢理売ってきたのであろうか。もしや強引に利回りを引き上げようとしたのかと穿った見方も出てきてもおかしくない売り方であった。

ただし、結果としてこの米国債の下落をみたベッセント財務長官がトランプ大統領への説得を試みたとの見方が出ている。

NBCニュースはベッセント財務長官とルートニック商務長官の2人が、債券市場の動きを鑑みて、関税を一時停止するよう大統領に呼びかけたと政権高官は述べたと伝えていた。

株の下落よりも米国債の暴落を恐れた格好となるが、とにかくもこれもきっかけとなって急遽、関税上乗せ部分の90日間の一時停止となった可能性がある。

実際に誰が何の目的で米国債を9日昼の東京時間に売却したのであろうかはわからない。でも、もしかすると売ったとされる邦銀が結果として世界を救ったのかもしれない。

そういえばベッセント氏は1992年のポンド危機を主導した一人であり、イギリス・ポンドを暴落させ、イングランド銀行を打ち負かした一人であった。ある意味、金融市場を知り抜いている人物である。まさかとは思うが。

-

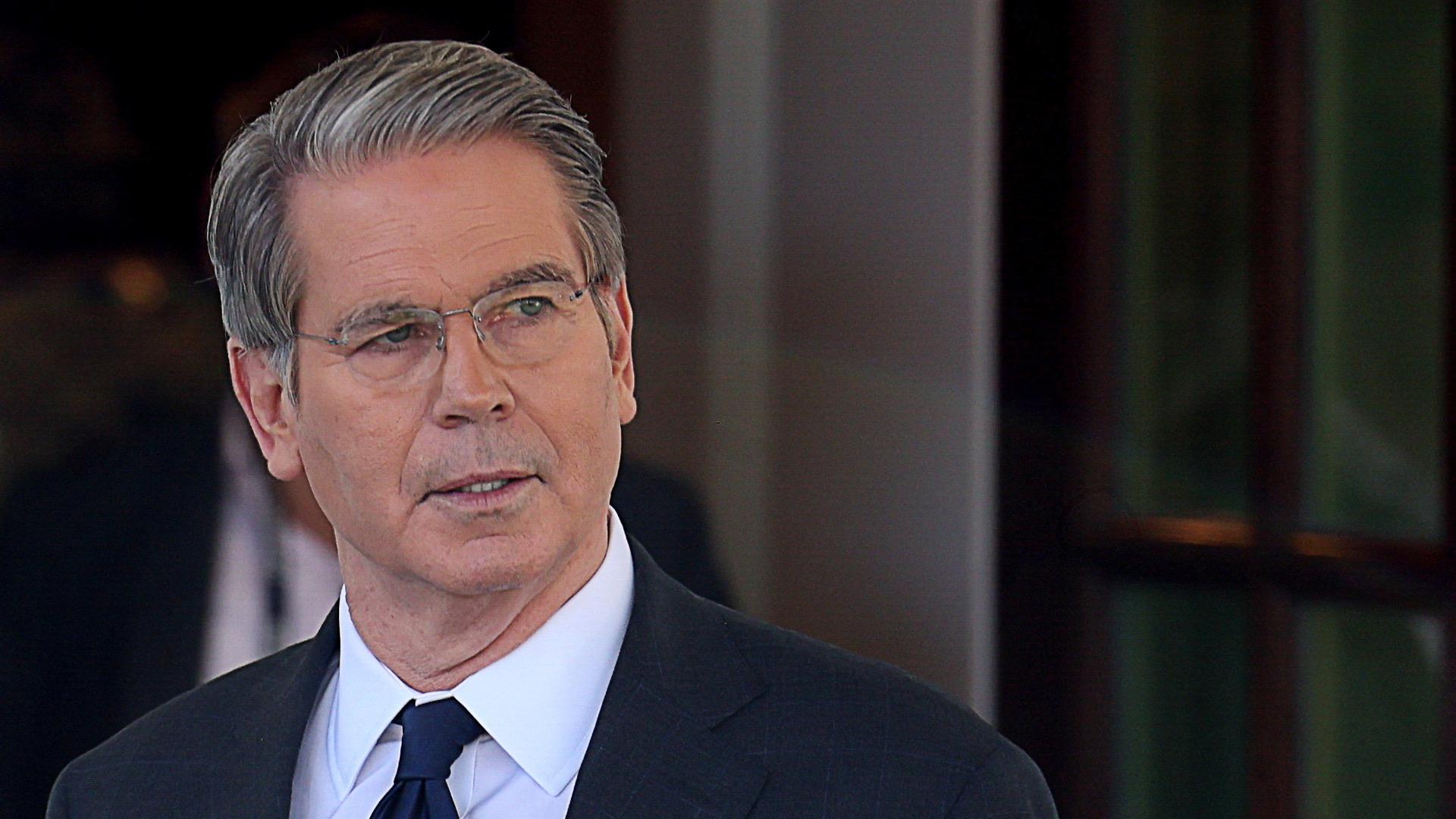

スコット・ケネス・ホーマー・ベセント(/ˈbɛsənt/ BESS-ənt; 1962年8月21日生まれ)は、アメリカ合衆国政府職員、投資家、ヘッジファンドマネージャーであり、2025年から第79代アメリカ合衆国財務長官を務めている。財務長官就任前は、ソロス・ファンド・マネジメントのパートナーであり、世界的なマクロ投資会社であるキー・スクエア・グループの創設者でもある。

1984年にイェール大学を卒業後、ベセントは金融業界でのキャリアをスタートさせた。ソロス・ファンド・マネジメントに入社し、最終的にロンドン事務所長に就任した。この役職において、彼は1992年のポンド危機に賭けて成功を収めたグループの主要メンバーであり、同社に10億ドル以上の利益をもたらした。ソロス・ファンドを離脱後、2015年に自身の投資会社キー・スクエア・グループを設立した。

ドナルド・トランプ氏の2024年大統領選挙キャンペーンにおける主要献金者、資金調達担当者、そして経済顧問を務めた。ベセント氏は、2024年11月にトランプ氏によって財務長官に指名され、2025年1月27日に米国上院で68対29の投票で承認された。

ベセント氏は、アメリカ合衆国内閣で公然と同性愛者であることを公表している男性としては2人目(ピート・ブティジェッジ氏に次ぐ)、閣僚級の役職に就いた公然と同性愛者であることは5人目(ブティジェッジ氏、デメトリオス・マランティス氏、リチャード・グレネル氏、ヴィンス・マイコーネ氏に次ぐ)である[3]。アメリカ合衆国財務長官はアメリカ合衆国大統領継承順位で5番目であるため、アメリカ合衆国連邦政府で公然とLGBTであることを公表している人物としては史上最高位となる。