参考既出記事![]()

![]() こちらは「腸」のおはなし

こちらは「腸」のおはなし![]()

「腹が立つ」「太っ腹」「腹をくくる」「腹の虫が治まらない」「腹黒い」「腹を割って話す」「腑に落ちない」・・・

私達は心(脳)と腹(腸)を結びつける言葉を知らず知らず使用していますが、脳と腸の相関性について知識があるわけでもなく、経験的になんとなく気づいていたように思われます。

人前で発表したり、試験を受ける前は腹痛をもよおしたり下痢したり、旅先では便秘したりします。

またトイレのことが気になるとイライラ、頭痛、不眠となり、自律神経失調をきたし、便秘、下痢、腹痛を生じ、ますます悪循環に陥ってしまします。

このような病態は一般に過敏性腸症候群といわれていますが、医療機関を訪れて大腸内視鏡検査を受けても異常ありませんよと一蹴され、市販薬でなんとか我慢していることはよく見かけられます。

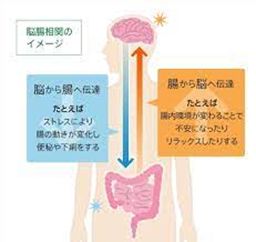

この原因としては脳や自律神経や内分泌その他が相互に関与しているためであり、これらの関係を脳腸相関と呼ばれています。

わかりやすく言い換えれば「腸は心の鏡」であり、同時に「心は腸の鏡」でもあるわけです。(図1)

そのため腸は「第2の脳」といわれきましたが、最近では腸はひょっとすると「第1の脳」ではと思われる知見がたくさん報告されてきており、興味を惹かれる内容を紹介します。

図1 ウエスト動物病院メルマガバックナンバー No163より

■1.私たちの体は「腸」から作られる!

受精卵の外側がくぼみ、その口が閉じ、「腸」が形成され、腸がのびて「口」と「肛門」ができます。

さらに栄養をためる「肝臓」ができ、酸素をためる「肺」ができ、そして上の方が膨らみ「脳」ができます。

脳は腸の出先機関として進化したのではないか?ということがうかがわれます。

(図2)無菌マウスの脳を調べると、学習能力がなく、性格も無気力で、無謀な行動をするといいます。腸内細菌がいないと、脳が育たないわけです。

また進化の過程においても脳のない生き物はいますが腸のない生き物はいません。

クラゲやイソギンチャクは腸はありますが、脳はありません。

生き物の進化においても、まず腸ができ、その周りに神経系ができ、脳(中枢神経系)ができるのはその後です。

生き物にとって「腸こそ生命の起源」といっても過言ではありません。

■2.腸は独立した神経系をもつ

腸には脳に次いで1億以上の神経細胞があり、これは脊髄や末梢神経系より多く、脳とは独立して自らの判断で機能しています(自律神経といわれるゆえんです)。

つまり腸は脳からの信号を待つことなく消化吸収排泄の重要な機能を果たしており、新生児期の脳(無力な脳)でもなんら問題なく腸管機能が保たれていることを考えると妥当なことに思えます。

■3.腸が脳に感情や性格のサインを送っている

腸には迷走神経という太くて大きな神経が埋め込まれていますが、その繊維の90%までが腸から脳へと情報を運んでいることが明らかになってきました。

言い換えると、脳は腸からの信号を感情として解釈し表現しているのです。

第六感のことを英語では「gut feeling」といいますが、ここでいう「gut」は腸のことであり、腸が感じたものを第六感としている点は興味がもたれます。

またドーパミン(快感ホルモン)、ノルアドレナリン(ストレスホルモン)、セロトニン(幸せホルモン)は感情(性格)を支配する代表的な脳内神経伝達物質といわれていますが、その多くは腸で作られます。

特にドーパミンやノルアドレナリンの暴走をも抑えるセロトニンは腸(腸内細菌との協同作業)で作られ、体内のセロトニンの90%は腸に存在し、腸管の蠕動運動に関与し、多ければ下痢をきたし、少なければ便秘になります。

脳内に存在するセロトニンは2%のみです。

うつ病の人は脳内のセロトニンが少ないといわれており、セロトニンが増えれば幸せな気持ちになります。

セロトニンを増やす操作と深くかかわっているのが腸内細菌(特定の腸内細菌が明らかになっています)であり、まさに「腸」を整えれば「心」が整うのです。

■4.腸に宿る免疫細胞が病気から守ってくれている

腸には体内の70%という大量の免疫細胞が宿しており、これは腸関連リンパ組織といい、外部からの細菌や食事性の毒物などの侵入を撃退してくれています。

私たちは口から摂取するものにどのような菌がいて、体にとって有害かどうかは、見た目や匂いくらいしか判別できず決して脳で識別できないため「食べろ」と指令を出します。

しかし腸に危険な食物が入ると、腸の神経細胞や免疫細胞が判断し吐き出したり下痢を起こさせます。

腸は病気にならないように(生体防御機構といわれます)懸命に(賢明に)働いてくれています。

以上のことなどから腸が脳に比べていかに優れた器官であるか、もしかすると腸は「第1の脳」と思ってもらえたかもしれません。

いずれにしろ私たちは「腸の声」に耳を傾け、腸を整え、脳に良い影響を与えられるよう腸を大切にする必要があります。

![]() クリックして読む

クリックして読む![]()

腸と第六感のつながりが英語にまで、隠されていたという事実。

そんな身体の活性化に欠かせない腸内細菌まで洗い流されてしまえば

人体の持つ機能が劣化することは目に見えている。

そうなれば、益々、僕らはカラダの触覚で感じ取る力、いわゆる第6感的な同期並行計算機能が鈍り

脳内エゴフレーム(プライドとコンプレックス)に囚われやすい劣化した人体が増えるというカラクリがあるんだぜ。

すると、人々は肌触りを忘れ、視覚情報や聴覚情報に影響されやすくなり、

広告や集合無意識による大衆操作がしやすい状況がうまれる…

それが今の広告経済、戦争経済の秘密の1つでもある。

こうしたウォシュレットの蔓延一つ取ってみても、

僕らは想像以上に知らないうちに、多くのものを搾取され

そこには戦争経済を牛耳る支配階級の冷たい企みが見え隠れしているんだね。

![]()

ウォシュレットを使用するメリットは、温水による洗浄によってトイレットペーパー単体で拭くだけよりも肛門周囲を清潔に保つことができるという点です。

だから正しい使い方をしてさえいれば、かなり衛生的な機器と言えるでしょう。

ちなみに理想的な使用時間として設定されているのは、弱めの水圧で5〜10秒間とされています。

「サッと洗ってサッと拭き取って出ろ!」ということでしょう

温水洗浄便座症候群を引き起こす!?

これは正式な病名ではないのですが、ウォシュレットを使いすぎることによって出てくる症状を総称して名付けられたものです。

ウォシュレットによる洗浄が病みつきになって過度に温水による洗浄を行ってしまうと、肛門周囲に本来必要とされる皮脂なども洗い流してしまいます。

これによって皮膚を保護しているバリアの機能が低下してしまい、かぶれやかゆみが出現します。

また強い水圧で洗浄していることも問題で、皮膚や粘膜を傷つけることになり、切れ痔などになってしまうこともあるのです。

目安として、毎回10秒以上の洗浄を行っているとリスクが高まると言われています。

病気への感染リスクがある!?

ご存知の通り、ウォシュレットは排泄物をノズルから出る温水で洗い流しています。よって、それを介することで病気に感染するのではとの懸念がされているのです。

海外でウォシュレットが普及していないのも、実はこの感染症リスクの指摘があるためです。

感染症について、例えば胃腸炎による下痢の場合で考えてみましょう。胃腸炎の原因となるのは主に、ノロウイルスやサルモネラ菌、病原性の大腸菌、カンピロバクターなどの細菌やウイルスが関わっています。

これらをウォシュレットの強い水圧で洗い流した場合、便器内や周囲に、飛沫となったウイルスや細菌が付着してしまうことになります。それを介して感染してしまうと考えられているのです。

また、中には性行為をしていないのに性感染症にかかったというようなケースも報告されており、何かしらの感染症のリスクが絶対ないとは言い切れないのが現状です。

家庭のウォシュレットならそのような心配はあまりないと思いますが、もし感染症を避けたいと思うのであれば、コンビニやその他の公共施設でウォシュレットを使用するのは出来るだけ避けた方が、リスクの低下にはつながるでしょう。

ウォシュレットの使用目的は、あくまでも肛門に付いた便を流すこと。

しかし、それ以外の目的で使用している人が中にはいると言います。

排便の刺激だったり、腸内や膣内の洗浄をするためなど。

本来、そのような目的で使用することは想定されておらず、そのために今回お話ししたようなデメリットが目立ってきているのだとも考えられます。

正しい目的で使用して、気分良く快適に済ませたいものですね。

![]()

~間違った習慣で怖いことに~

草間香・草間かほるクリニック院長に聞く

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の再発令で、仕事がリモートになったり、外出を控えたりすることで、生活リズムの乱れが心配です。

運動不足や不安感による自律神経のバランスの乱れから、便秘がちになるという人の悩みを聞くこともしばしばです。

便秘から痔(じ)になる人もいますが、最近、便秘に関して気になる問題があるようです。女性のお尻の悩みの第一人者である草間かほるクリニック(東京都港区)の草間香院長にお話を伺いました。

◆温水洗浄が浣腸代わり?

海原 新型コロナの感染拡大で、リモートワークになり、運動不足で便秘がちという悩みを聞きます。また、デスクワークで座りっ放しで、血行が悪くなり、うっ血してお尻が痛くなったり、痔になったりするという話も聞きます。

草間 排便後、温水洗浄便座を使って温めることで、痔を患っている人は楽になったと言う人もいます。お尻を温めるということに関しては、良いと言えますが、温水洗浄便座はそもそも、痔を治療するものではありません。

温水洗浄便座で刺激を与えて排便をするというのも問題です。温水で肛門を洗浄し、直腸に刺激を与えて排便を促したりする人がいるんです。

つまり、温水シャワーの水の勢いや刺激を浣腸代わりに使用して、便秘を解消したりするのですが、これは、依存の危険があります。

刺激性の下剤は依存性があるため、だんだん薬の量を増やしていかなければならなくなってしまいます。それと同じように、温水洗浄便座に依存してしまうと、温水洗浄便座がないと排便ができない、便が出せない、となってしまいます。

海原 それは問題。温水便座は便秘を解消するものではないし、便秘を改善するなら、食事や運動、生活リズムの調整が大事ですね。

草間 そうです。そうした基本的な生活習慣の改善が大切です。

温水洗浄に慣れてしまい、だんだん使い方に問題が出てきてしまう人もいます。

水圧を上げないとすっきりしないと感じたり、水圧を上げることで、さらに清潔になると思ってしまい、だんだん強い水圧になったり。

温水の温度を高くすると、さらに殺菌効果があると思ってしまい、温度を徐々に上げてしまうことで、逆に、肛門周囲の皮膚の病気を引き起こしてしまうことがあるのです。

海原 具体的にどんなリスクでしょうか。

草間 肛門周囲のかゆみ、肛門周囲の湿疹や皮膚炎、肛門周囲部の感染症などを引き起こしてくる患者さんが増加しています。これは「温水洗浄便座症候群」と、肛門を診ている専門医の中で言われています。

女性の場合であれば、外陰部のかゆみや皮膚炎、外陰部カンジタ症や膣炎(ちつえん)など、さまざまな感染症になる危険性もあるといわれています。

肛門周囲や外陰部などの洗い過ぎによって発生する病気が多いです。あるいは、肛門の場合、肛門周囲を洗い流し過ぎて、皮脂が取れてしまい、乾燥してしまうこともあります。

海原 温水洗浄便座は、冷えを防止し、肛門周囲の清潔を保つには有効ですが、上手に使うことが大事ですね。有効に使うポイントを教えてください。

◆肛門周りは顔と同じソフトさで

草間 いつも皆さんに説明するとき、肛門の周りはとてもデリケートなので、優しく洗いましょうと話しています。それでも、皆さんのイメージが湧かないときは「肛門にしていることを顔にして、顔が痛くなったり、ただれなかったりしたら、その洗い方は大丈夫です。お尻の周りは、顔と同じだけデリケートですよ」と話しています。

海原 温水の温度やシャワーの水圧は、顔を洗うときと同じソフトさで、ということですね。

草間 次のような使い方をしている人は要注意です。

(1)強い水圧(水流)で洗浄している

(2)長時間(10秒以上)かけて洗浄している

(3)温度を上げて洗浄している

(4)水圧(水流)の刺激を利用して排便をしている

(5)排便以外でも頻繁に洗浄している

温水はぬるま湯で、水圧は一番弱くして、洗浄時間は約5秒くらいがいいです。また、肛門周囲にかゆみやただれの症状があるときは、肛門科を受診してください。

草間 香(くさま・かほる) 2007年、草間かほるクリニックを開設。日本外科学会外科専門医、日本大腸肛門病学会専門医、金沢医科大学特定教授。痔の悩みが解決する本などを執筆。