私のコメント

乾杯と完敗

同じ「音」である。

「乾杯」についてのツイートを見たとき、簡単に「あ、そうか」と思うだろう。

しかし、ここにファクトチェック。

こんな記事があった。

日本語は素晴らしいが難しい。

漢字には、音と訓があり、一つの漢字にいく通りもの読み方がある。

私たちは、日本に生まれただけで、きっとそれだけで、

いつの間にか読むことができるようになっている。

そう思うと、不思議な国だなぁ・・・日本。

日本語をマスターするには、相当時間がかかるだろう。

さて今回は、以下の記事を転載する。

この面白そうなtweetは間違いだったのか。

私のコメント終わり

「乾杯は戦後につくられた言葉」SNSで拡散の情報は誤り。「戦前までは“弥栄“と言っていた」との説も… 実際は?

「『乾杯』は戦後に作られた言葉」という情報がSNS上で拡散している。

しかし、これは誤りだ。

「乾杯」という言葉は、戦前の辞書でも現在と同じ意味で記載されている。

現在のような所作は西洋文化の流入を受けて明治以降に広まり、大正~昭和初期に一般化したとの研究もある。

一方、「戦前までは“弥栄(いやさか)“と言っていた」とする情報も拡散している。

「万歳」の代わりとして国体学者らが広げていた言葉だが、「乾杯」として用いられたとの記載は辞書などにはなく、根拠不明だ。

BuzzFeed Newsはファクトチェックを実施した。

【BuzzFeed Japan / 籏智広太】

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

-

「乾杯」はいつの時代から? 誤情報が拡散、戦前の辞書に載っていたのは…

「乾杯は戦後に作られた」「本来の意味は“完敗”」「戦前は弥栄(いやさか)」だったという情報はSNS上で数年前から広がっている。BuzzFeed Newsはファクトチェックを実施した。

by Kota Hatachi

by Kota Hatachi籏智 広太 BuzzFeed News Reporter, Japan

「『乾杯』は戦後に作られた言葉」という情報がSNS上で拡散している。しかし、これは誤りだ。「乾杯」という言葉は、戦前の辞書でも現在と同じ意味で記載されている。

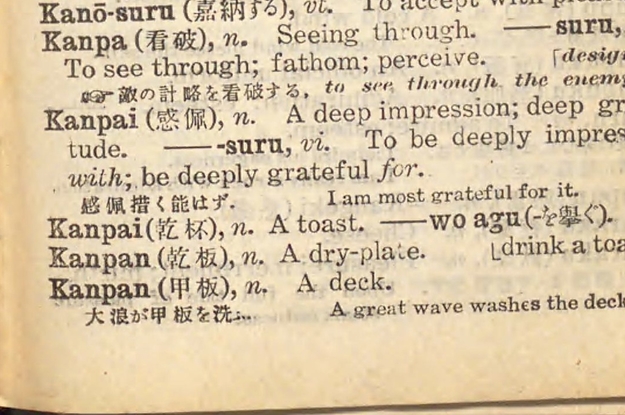

国会図書館デジタルコレクション

国会図書館のデジタルアーカイブスを確認すると、たとえば1909(明治42)年に出版された『和英辞典:新訳』(三省堂)には「Kanpai」が英語の名詞「toast」と同じ意味であることが示され、「乾杯をあおぐ」が例文になっている。

現在のような所作は西洋文化の流入を受けて明治以降に広まり、大正〜昭和初期に一般化したとの研究もある。また、1915(大正4)年の『大日本国語辞典 第1巻あ〜き』(金港堂書籍)にも、乾杯の意味は「杯の酒を飲み乾かすこと」「宴会などにて、盃を捧げて人の健康を祝しなどすること」と記されている。

さらに、1925(大正14)年の『国語漢文故事熟語の解釈 : 最新研究』(大修館書店)には、「乾杯=コップ酒・ビール等を一時にのみほすこと」との記載もあった。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Twitterで広がっているのは、2月25日の以下のようなツイート。1万のいいねを集め、150万インプレッションを獲得するなど拡散している。

「"乾杯"は戦後に作られた言葉。意味は完全に負けること。完敗と同じ発声。それを知らない日本人は冠婚葬祭で"完敗"している。戦前までは"弥栄(いやさか)"と言っていた。この日本語は強力すぎてGHQが隠してきた言葉。言霊のパワーが段違い。今日から弥栄と言って祝杯を上げよう。せーーーの!弥栄~」

「乾杯は戦後に作られた」「本来の意味は“完敗”」「戦前は弥栄(いやさか)」だったという同様の情報は、SNS上で数年前から広がっている。

敗戦後の占領下で連合国総司令部「GHQ」が関与したとするパターンも同様だ。

明治時代の辞書にも…

しかしこれは前述の通り、誤った情報だ。

そもそも、「乾杯」という言葉は平安時代の『新儀式』に初出があるとされる。

ただし、現代と同様の意味で使われるようになったのは西洋文化が流入した明治以降だという。

国会図書館のデジタルアーカイブスを確認すると、たとえば1909(明治42)年に出版された『和英辞典:新訳』(三省堂)には「Kanpai」が英語の名詞「toast」と同じ意味であることが示され、「乾杯をあおぐ」が例文になっている。

また、1915(大正4)年の『大日本国語辞典 第1巻あ~き』(金港堂書籍)にも、乾杯の意味は「杯の酒を飲み乾かすこと」「宴会などにて、盃を捧げて人の健康を祝しなどすること」と記されている。

さらに、1925(大正14)年の『国語漢文故事熟語の解釈 : 最新研究』(大修館書店)には、「乾杯=コップ酒・ビール等を一時にのみほすこと」との記載もあった。

「乾杯」の唱和はいつから?

グラスを合わせて「乾杯」と唱和されるようになったのは、いつなのか。

『乾杯の文化史』(神崎宣武編、ドメス出版、2007年)では、複数の研究者が史料から検討を重ね、「日本では明治の後半から広まったもの」と結論づけている。

同書にある民俗学者の山本志乃氏の論考『文明開花と乾杯』では、西洋文化の流入により明治からグラスによる「祝酒」が広まり始めたと指摘。

軍隊のなかで一般化、「万歳」の唱和が定型化したと指摘。その後、大正から昭和初期にかけて「乾杯」の掛け声が、都市化やサラリーマンの台頭、ビール文化の広がりにあわせ、庶民にも定着したとしている。

「弥栄」の掛け声は“根拠不明”

「乾杯は戦後につくられた言葉」が誤りであることは明確だが、「弥栄」(いやさか)が使われていた、という説はどうか。

国会図書館と全国の図書館が共同でつくるレファレンス協同データベースでは、そもそも「弥栄」は漢語由来の「万歳」の代わりとして、1920年代に国体学者の筧克彦が考案したとの見方が紹介されている。

実際、『皇国運動』(筧克彦, 菱沼理弌著、博文館、1920年)にも「かかる宏大にして勇ましく気に弛みなき『弥栄』はどうも支那伝来の『万歳』という語では十分に表し得られぬ」という記述が確認できる。

また、戦時下の『国体神祇辞典』(小倉鏗爾著、錦正社、1940年)の「弥栄」の欄にも、「万歳」よりも優れている言葉という筧氏の説がまとめられているものの、「乾杯」に代わるものとする記載は一切見られない。

このほかにも、一般的に「乾杯」の唱和として用いられていたという辞書への記載や、研究は見当たらない。根拠不明の情報と言えるだろう。