今朝は久しぶりに日経など日本のニュースをみた

ニュース速報

「未だに資本主義経済から抜けられない企業たち 石油も鉄も終わりなのに・・」

金儲けしか見えなくなっているのは

ある意味気の毒ともいえる

大企業が引っ張っていく時代は終わった

未来の設計図は自分で書かないと

誰も書いてはくれない

先日終わったドラマ「半沢直樹」が

そのままの世界のようだ

(私見ですが)

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65556990Y0A021C2MM8000/?n_cid=NMAIL007_20201028_Y

セブンや三井物産、低品質ペットボトルを再利用

【イブニングスクープ】

- 2020/10/28 18:00 (2020/10/29 5:25更新)

- 日本経済新聞 電子版

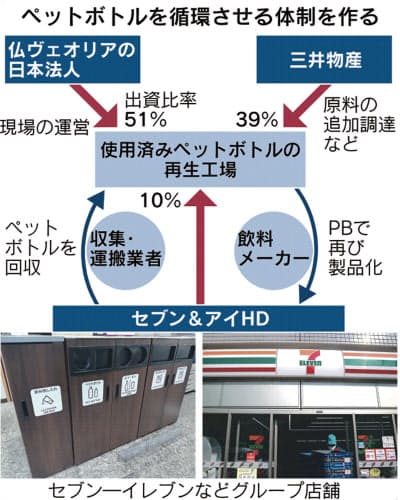

セブン&アイHDはペットボトルの飲料販売から再処理まで関与する一貫体制を構築する

セブン&アイ・ホールディングスと三井物産は水処理世界大手の仏ヴェオリアと共同でペットボトルの再生利用事業に乗り出す。難しかった不純物の混じった低品質ボトルも再生できる。使用済みペットボトルの東南アジアや中国への輸出が難しくなる中、国内で回収から再利用までの大規模な一貫体制を構築する。

3社は合弁会社を設立してヴェオリア日本法人が51%、三井物産が39%、セブン&アイが10%をそれぞれ出資する。工場は西日本に置き、2022年に稼働させる。総投資額は70億~80億円程度。計画する生産能力は年2.5万トンと国内で販売されるペットボトルの3~4%に相当する。

セブンは小売業者として初めて直接ペットボトル再利用事業を手掛ける。三井物産は原料を追加調達するほか、飲料メーカーへの再生ボトル販売を支援する。ヴェオリアは飲み残しやラベル付きの状態から再生する技術をもつ。ペットボトル再生には高い透明度や清潔度が必要とされたが、輸出されていた低品質品を加工できれば再利用の加速につながる。

越境汚染に関する「バーゼル条約」改正で、汚れた廃プラの輸出は21年から相手国の同意が必要になる。国内で再利用増が求められるが、現状ではペットボトルの再利用比率は10%にとどまる。

再生ペットボトル需要は30年に18年比7倍の48万トンに増えるとの試算もあるが、国内では再生事業者の製造能力不足が指摘されていた。

将来的には他社にも参加を呼びかけペットボトル再利用の基盤に育成したい考えだ。

海洋プラスチックごみの環境汚染で各国が輸入規制を強化し、世界的にESG(環境・社会・企業統治)の圧力が強まる。セブン&アイはペットボトルの自社回収網を広げており、再処理まで関与する一貫体制を築く必要があると判断した。

飲料メーカーではサントリーホールディングスがペットボトル再生利用で先行している。サントリーはリサイクル技術を持つ協栄産業(栃木県小山市)と共同でペットボトル再利用を進めている。セブン&アイと三井物が組むヴェオリアは世界10拠点でボトル再利用の工場を持つ。ヴェオリアのノウハウや資本力を活用して、国内のペットボトル再利用の質量で業界全体をリードしたい考えだ。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65589470Z21C20A0I00000/

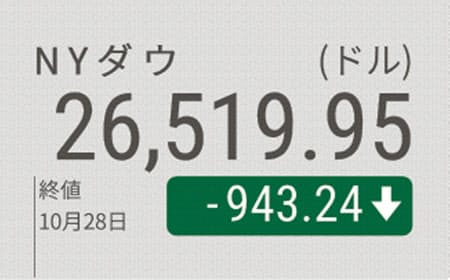

NYダウ943ドル安 4日続落、3カ月ぶり安値

- 2020/10/29 5:07 (2020/10/29 5:47更新)

NYダウの終値は前日比で900ドル超下げた=ロイター

【ニューヨーク=後藤達也】28日の米株式市場でダウ工業株30種平均は大幅続落した。

ダウ工業株30種平均の終値は前日比943ドル24セント(3.43%)安の2万6519ドル95セント。

4日続落で、7月31日以来、約3カ月ぶりの安値を付けた。

欧米のコロナウイルスの感染拡大への警戒が強まった。

- 【関連記事】

- 欧州株急落、独4%・英仏3%下げ コロナ拡大懸念で

欧州株が大幅安となった流れを引き継ぎ、アップルが4%強値下がりしたほか、ビザやナイキ、キャタピラーも大きく下落した。

ダウ平均の下落幅は6月11日以来の大きさで、4日間の累計で1844ドル(6.50%)値下がりした。

将来の株安の警戒度を示すVIX指数は一時40.77と7ポイント強上昇し、約4カ月ぶりの高水準を付けた。

欧州でコロナ感染の拡大に歯止めがかからない。

各国で広がる外出や店舗営業の規制が長期化するとの懸念がある。

米国も10月に入り感染が増えており、景気への不安が強まっている。

11月3日に米大統領選を控え、積極的にリスクをとろうとする投資家は少なく、売りが売りを呼ぶ展開となった。

シカゴ市場の日経平均先物は28日の東証終値より350円ほど安い2万3050円で推移している。円相場は1ドル=104円台前半で取引された。ニューヨーク市場の原油先物は5%以上値下がりし、金先物も2%近く下落した。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65589270Z21C20A0000000/

米ボーイング、1万4000人を追加削減 合計3万人に

- 2020/10/29 2:54 (2020/10/29 7:12更新)

ボーイングは1万4000人を追加削減する(ワシントン州のボーイング施設)=ロイター

【ニューヨーク=中山修志】米ボーイングは28日、2021年末までに従業員約1万4000人員を追加削減する方針を明らかにした。同社は4月に従業員の10%に相当する1万6000人の削減を発表した。新型コロナウイルスの影響による航空機市場の低迷が長引くと判断し、追加の人員削減に踏み切る。

グローバルの従業員数は21年末に13万人となり、19年末比で約3万人減少する。デビッド・カルホーン最高経営責任者(CEO)は28日に従業員に宛てた書簡で「新型コロナの影響は深刻で、事業規模を市場の現実に合わせる必要がある」と説明し、追加リストラへの理解を求めた。

同日発表した20年7~9月期決算は売上高が前年同期比29%減の141億ドル(約1兆4700億円)、最終損益が4億ドルの赤字だった。カルホーンCEOは電話会見で「旅客需要は最悪期を脱したが、回復ペースは想定より遅い」と指摘した。運航停止が続く小型機「737MAX」については「年内に当局の承認が得られ、出荷を再開できることを期待している」述べた。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65546130Y0A021C2000000/?n_cid=NMAIL007_20201028_Y

株、ANAとHOYAに映る大文字「K」相場

証券部 井沢ひとみ

- 2020/10/28 13:26

- 日本経済新聞 電子版

ANAHD株は朝高後、売りに押された

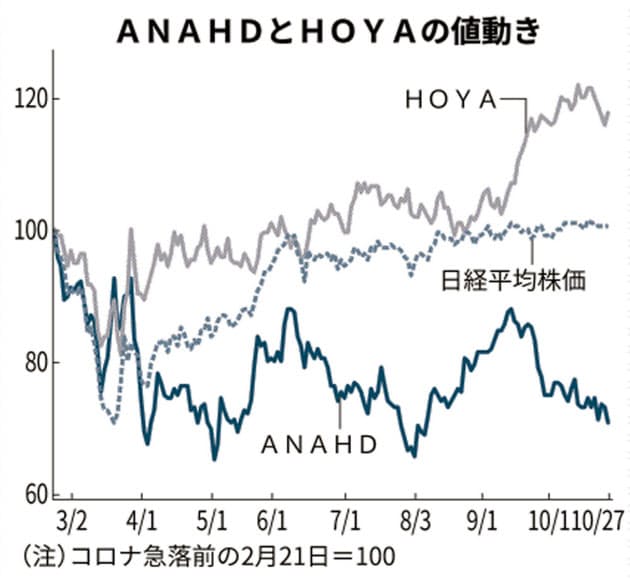

28日午前の東京株式市場で、前日に2020年4~9月期決算を発表したANAホールディングスとHOYAの株価が明暗を分けた。EUV(極端紫外線)技術への期待でHOYAが上場来高値を更新する一方、大がかりな構造改革を打ち出したANAHDは朝高後、売りに押された。ウィズコロナで選別される二極化相場の「K」字が大きくなってきた。

米大統領選まで1週間を切り、投資家が持ち高を一方向に傾けづらいなか、欧米で新型コロナウイルスの感染が再拡大。HOYAとANAHDの値動きに映るのは「経済正常化に向けて、企業業績は4~6月期を底に回復する」という楽観シナリオの揺らぎだ。

HOYAの午前の終値は前日比745円(6%)高の1万2740円と、株式分割考慮後の上場来高値を更新した。決算発表は前日の取引時間中だったが、この日も買いの勢いは強い。決算そのものは減収減益だが、EUV向け半導体の回路原版「マスクブランクス」が好調。市場では「先行きの展望をみて需要拡大の期待が持てる銘柄には買いが続く」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券の藤戸則弘チーフ投資ストラテジスト)との声が聞かれる。

一方、ANAHDは寄り付き直後を高値に、下げに転じる場面もみられた。21年3月期の連結最終損益は5100億円の巨額赤字だが、これは事前報道で織り込み済み。社員の一部を「ノジマ」「成城石井」といった流通業に出向させるなど踏み込んだコスト構造改革を発表したが、コロナ感染再拡大を警戒する投資家は押し目買いに動きにくい。

寄り付き直後に91.5円(4%)高の2381.5円まで押し上げた買いも、23日時点で401万株まで急増していた信用売り残の買い戻しが多かった。

コロナ前まで自社便の海外路線を増やしてきたANAHDはエアライン事業の規模を一時的に小さくし、国内線も傘下の格安航空会社(LCC)にシフトする。こうした長期戦の構えも、二極化相場の「K」が大きく長くなる可能性を投資家に意識させた面がある。

東証1部の売買代金は27日まで12日連続で2兆円を下回った。「付き合い程度にしか売買していない投資家も多い」(国内運用会社の株式担当者)という。米大統領選と景気楽観シナリオの後退が重なり、様子見ムードが強い。

GCIアセット・マネジメントの池田隆政シニア・ポートフォリオ・マネージャーはANAHDについて「資金繰りのための借入金、資本増強のための劣後ローンと、想定されたことが順番に起こっている」と指摘。「来年にかけて増資で株式が希薄化するかもしれないリスクも考えると、鉄道株などを含めて強気になれない」という。

こうした地合いで消去法的に買いが向かったのがHOYAのようにバリュエーション(株価指標)とやや離れたところに買い材料があるグロース銘柄だ。米大統領選が過ぎて、投資家が中長期のポジションを取り始めれば、大文字「K」相場に拍車がかかるかもしれない。