【ワシントン=黒瀬悦成】

米国土安全保障省の税関・国境警備局は14日、中国新疆ウイグル自治区での中国当局によるウイグル族らイスラム教徒少数民族に対する人権弾圧への事実上の制裁措置として、中国から米国に輸出された木綿と衣服、コンピューター部品、毛髪製品などの品目を米全土の港で差し止める「違反商品保留命令」を発令した。

差し止めの対象となるのは、自治区で少数民族を強制的に働かせて作られた製品で、強制労働や囚人労働によって生産された製品の輸入を禁じる米関税法に基づく措置としている。

ポンペオ国務長官は声明で今回の措置に関し「中国による新疆での人権侵害を世界は許容しないとする立場を示すものだ」と述べた上で、「中国は、国家の主導による強制労働をやめ、全ての人々の人権を尊重するときだ」と訴えた。

【ワシントン=塩原永久、北京=三塚聖平】

米国が中国の華為技術(ファーウェイ)への半導体供給を厳格に禁じる中、米国と中国の対立の局面は、高関税発動を応酬した昨年までの貿易戦争から、ハイテク分野の覇権を左右する半導体やデータをめぐる主導権争いへと変化している。

米国が華為や動画投稿アプ「TikTok(ティックトック)」などに照準をあてる一方、中国も対抗姿勢をみせており、激しいせめぎ合いが続いている。

米政府が15日施行した華為への輸出規制強化は「想定以上に踏み込んだ措置」(通商関係者)とされる。華為は米半導体メーカーの有力顧客で、米国内の反発も小さくないためだ。

トランプ米大統領は今年1月に中国と貿易協定で合意するまで、中国の輸出品に幅広く高関税を課して圧力をかけてきた。

だが、中国も大豆などの米農産品に報復関税をかけ、トランプ氏にとって痛み分けの側面がある。

こうした中、トランプ政権は今春以降、華為への禁輸強化や、ティックトックの米国事業売却を命じた。背景にあるのは通信網やアプリを通じた米国からのデータ流出が「安全保障を脅かす」との警戒感だ。

ただしトランプ氏の動きからは、第5世代(5G)移動通信システムで先行する華為や、人工知能(AI)などで有力技術を持つティックトックに揺さぶりをかけ、中国のハイテク覇権を押さえ込む思惑もにじむ。特定の中国企業を攻撃することで、高関税の応酬による米景気への悪影響を抑えられる利点もある。

一方、中国も半導体の国産化を推進するほか、データの保全に関する国際的な基準の策定を呼びかけるなど、先端技術の分野で米国の攻勢に対抗する構えだ。華為による半導体の調達については、中国の半導体受託製造最大手、中芯国際集成電路製造(SMIC)などに委託先を切り替えるとの観測も伝えられている。

また中国政府もティックトックなど膨大な利用者データを抱える中国IT企業への米国の圧力に対抗し、先端技術の輸出規制に動く。

8月下旬に公表した規制強化はAI関連技術を規制対象に加えた。アプリの頭脳として膨大なデータを処理する優れたAIを米国側に譲り渡すことは容認しない姿勢を示したとの見方が強い。

もっとも、中国政府が取り組む国産半導体構想は、成果が出るまで時間を要するとみられている。

ティックトックの米国事業の売却交渉では、ティックトック運営企業が事業買収を前提としない米オラクルを提携先に選び、中国側の主導権を残したい意向も見え隠れする。残り50日を切った大統領選の動向もみすえながら、中国側も硬軟両様の神経戦を展開している。

中国甘粛省蘭州の衛生当局は15日、昨年夏、蘭州の製薬工場で動物用ブルセラ症ワクチンの生産工程でずさんな管理により菌が漏洩(ろうえい)する事故があったと発表した。

今月までに関係者計約2万1千人の検査を進め、約3千人が感染したと確認した。全員に何らかの症状があったかは不明。

日本の国立感染症研究所のサイトによると、ブルセラ症は家畜に多い人獣共通の感染症。人がかかった際の主な症状は発熱や倦怠感などがある。

衛生当局の発表によると、昨年7~8月、工場で使用期限の過ぎた消毒剤を用い滅菌が不十分だったため、汚染された空気が排出。

工場の近くにある研究所で11月に人から菌の抗体の陽性反応が出て、漏えいが発覚した。

当局は今年1月、工場のワクチン生産許可などを取り消した。

7月から今月まで、初期検査で抗体反応が陽性だった人の再検査を実施した。

健康面のケアや補償を実施するとしている。(共同)

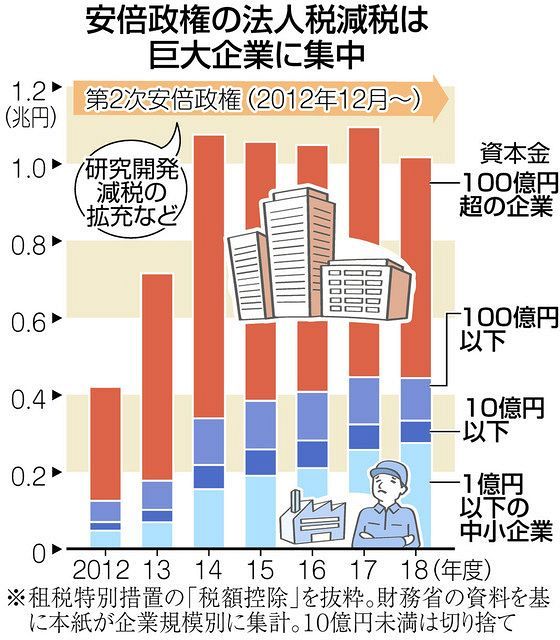

法人税の一部を政策的に減税する「租税特別措置」(租特)で、資本金100億円超の巨大企業が受けた減税額の総額が第2次安倍政権発足以来、少なくとも3兆8000億円に上ったことが分かった。全体の6割を超える。

財務省資料から本紙が集計した。専門家は「巨大企業ほど優遇されており、企業間の不公平感を招いた」と指摘。

安倍政権の継承を掲げる菅義偉氏による次期政権でも、巨大企業への優遇姿勢が続く懸念がある。(大島宏一郎)

本紙は、租特の利用状況についての財務省資料を分析。納税額から一定額を差し引ける「税額控除」による減税額を抽出し、資本金別に足し合わせた。

◆巨大企業6割超、中小2割以下、中堅1割以下 第2次安倍政権下で租特が始まった13年度から、18年度までの減税額の合計は約6兆円。

減税額を企業規模別で見ると、企業数では0.1%に満たない巨大企業(資本金100億円超)向けが63%を占めていた。

中小企業(1億円以下)向けは約20%、中堅企業(1億円超~10億円以下)向けは約6%だった。

また、税理士の菅隆徳氏が企業の利益に対して納めた法人税の割合を「負担率」として試算したところ、18年度では中小は18%、中堅は20%なのに対し、巨大企業は12%にとどまった。

本来、法人税は利益の23%分(地方分を除く)を支払うが、租特による減税効果が巨大企業ほど大きいことを示している。

同氏は「巨大企業は利益に見合った税負担をしていない」と指摘する。

◆最大は「研究開発減税」3兆7000億円 租特の項目別では、研究開発を積極的に進めた企業を優遇する「研究開発減税」が、13~18年度で計約3兆7000億円と最大。

安倍政権は経団連の要望を受け13年度に同減税を拡大しており、「巨大企業に有利な状況がさらに広がった」(立正大の浦野広明客員教授)との見方も多い。

財務省は、中小だけが対象の減税もあるとして「大企業優遇に当たらない」とする。

しかし、租特の多くは、研究開発費や設備投資額などに応じて納税額を減らす仕組みで、日本総研の立岡健二郎氏は「資金の少ない中小・中堅は減税の恩恵を受けにくい」と話す。

租特には税額控除方式以外の手法もあり、それらの減税も合わせれば巨大企業の減税額はさらに膨らむ。

◆租特の政策目的、達成検証進まず 租特の数も第2次安倍政権下では85前後と高止まっており、立岡氏は「政策目的を達成したかどうか検証が進んでいない」と指摘。浦野氏は「企業規模によって減税の恩恵が偏るのは公平性に反する」と訴える。

租税特別措置 国の政策目的に沿って、特定業界や企業への法人税を優遇する制度。

時限立法が原則だが、業界団体の要望を受けた与党の圧力で、延長が繰り返されているものも多い。

財務省は、納税額から一定額を免除する「税額控除」以外の手法を含めた全体の減税額2018年度で1兆9000億円に上ると試算。

安倍政権は法人税の実効税率(国税と地方税を含む)自体も、14年度は34%台だったが、16年度から29%台に引き下げた。

Q視点『9月10月で目覚める人が多数』1から知ってしまうとやばい話が沢山あるが9月15日から一気に崩れるアメリカから🇺🇸日本🇯🇵が変わる予想を話してみ