今日も江戸時代の健康書『養生訓』に

ならった晩ごはんです☺️

061

魚は生で食べると消化しやすい

ということでお刺身を。

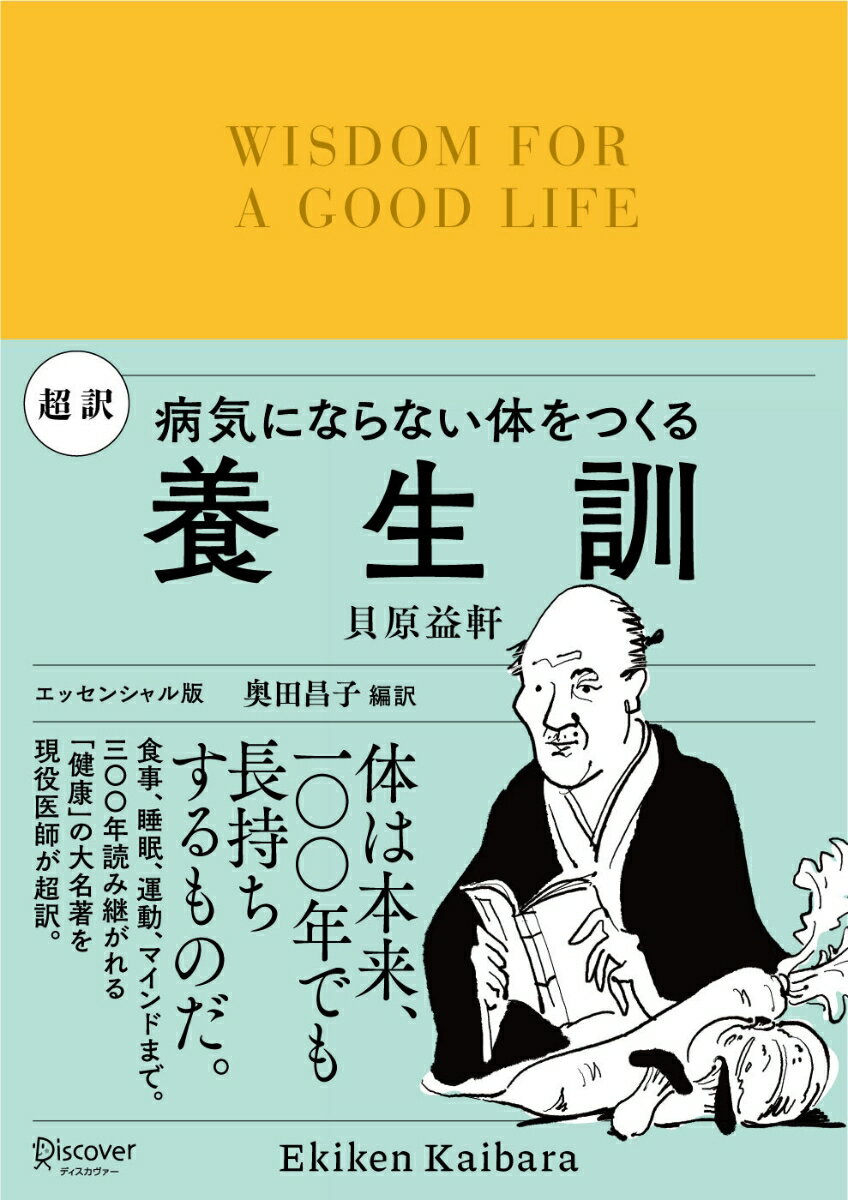

📍『養生訓』 貝原益軒著

超訳なので、

江戸時代に書かれた古典といっても

とても読みやすい👏

1ページにつき

1、2行、長くても4行ぐらいと

簡単な言葉で簡潔に、

健康のひとことアドバイスが書かれています。

装丁もおしゃれ。

さらにこの超訳の面白いところは、

京都大学医学部を卒業した

内科医の

奥田昌子先生の編訳であり

現代医学の裏付けが

注釈されているところ。

生の魚が消化しやすいというのにも

科学的な根拠があるとか。

さまざまな魚料理の消化時間を調べたら、

🥇生魚・煮魚

がもっとも消化しやすく、

🥈次に焼き魚、

益軒がNGを出す

魚の塩漬けは飛び抜けて消化が悪かったそう。

そして

魚に添えたサラダは

062

硬い野菜は薄く切って調理する

に従ってみました。

サラダなので加熱調理はしなかったけど、

硬い野菜の大根を薄く切りました。

奥田先生の注釈によると、

食物繊維の多い食品は

胃で消化するのに時間がかかるため

繊維の走り方をみて

繊維が短くなる方向で薄切りにと。

本書の著者

貝原益軒(かいばら・えっけん)は、

病弱な子どもでした。

自分の体で実験するように

この養生術をつらぬき、

すべての人がそうなわけではないと

ことわったうえで、

この言葉のとおり

003

長生きできるかどうかは心がけ次第

江戸時代としては

相当長生きな83歳の大往生。

しかも亡くなる

前年に『養生訓』を書き上げています👏

どんなことが書かれているのでしょうか。

目次の一部です。

内容は、腹八分目など

昔からよく言われることから、

今夜の夕食でならったように

硬い野菜や消化の良い魚の食べ方などの

具体的な話も。

👆撮影した後の立派なシイタケはバター炒めに☺️

また、最近注目され始めた気象病や、

ストレスを溜めない

心の持ちようなどのアドバイスもあります。

![超訳 養生訓 病気にならない体をつくる [ 貝原益軒 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9924/9784799329924_2.jpg)

![美的スペシャル2024年6月号 [雑誌] 「美的6月号 付録違い版」](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0640/4910100090640_1_2.jpg)

![美的スペシャル 2024年6月号 付録違い版 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/513vfq6sMhL._SL500_.jpg)

![美的 2024年 6月号 増刊 [雑誌] 「美的6月号増刊 SPECIAL EDITION」](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0649/4910074440649_1_2.jpg)