月曜日の夜

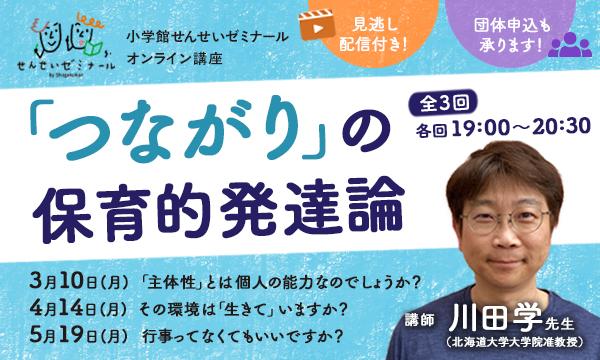

久しぶりに保育のセミナーに参加しました。

ガッツリ保育の勉強

しかも自分でお金を払っての勉強は

病気して以来です。

テーマは「子どもの主体性」

最近

保育観や子どもとの関わり方に

自信が持てなくなっていたところでした。

例えば食事の場面。

今まで、昭和的な保育だと

完食するさせることが「いい保育」と思われていました。

完食のために

子どもに褒めたり励ましたり

時には「これ食べたら果物くるよ」と

食事が駆け引きのようになっていることも珍しくありませんでした。

コロナになって令和になって

何から食べてもいいしどんだけ残してもいい。

それはそれでいいんです。

だけどそこに関わりがなくなっているなと感じていました。

「いらない」と言った時に

黙ってお皿を下げてしまうのと

「いらない」と言う前に

保育者と関わりがあってからの「いらない」とでは

子どもの中に残るものは全然違うのかなと思います。

食材に興味を持ったり

嚙んだ時の音を感じたり

みんなの目の前に運ばれてくるまでに

いろんな人が関わっているとか

「食べさせる」んじゃなくて

興味、関心を広げることができるんじゃないかな。

そこから「食べてみよう」って思えることも

ゼロではないと思うのです。

もっと食事中にできることはあるんじゃないかなと思います。

そんなことを

先生がお話されていて

喉につっかえていたものが取れたようで

セミナーに参加して

ちょっと自信が持てました。

保育ってあいまいな世界です。

それが魅力でもあり良さでもあるんですけどね。