こんにちは、池上校講師の木村美那子です。

ひとつ前の記事で「綱渡り」をお伝えしましたが、皆さまトライしていただけましたか?

子どもたちの心身を育てるトレーニングは「トレーニングしよう!」と段取りをするものではなく、「遊び」の延長線上にあって自然とトレーニングになっている、という形が理想です。

「うちの子、運動が苦手で…」というご家庭では、まずご家族みんなで「楽しく」遊ぶことからスタートしてみてください。

そしてその際の主役はあくまで子どもたち「本人」であること、そして子どもたちのキャパシティーはそれぞれに差があることを考えると、ご家庭で、ご家族と実施する身体遊びが、「何かを習う」ひとつ前の段階として、とても効果があると思います。

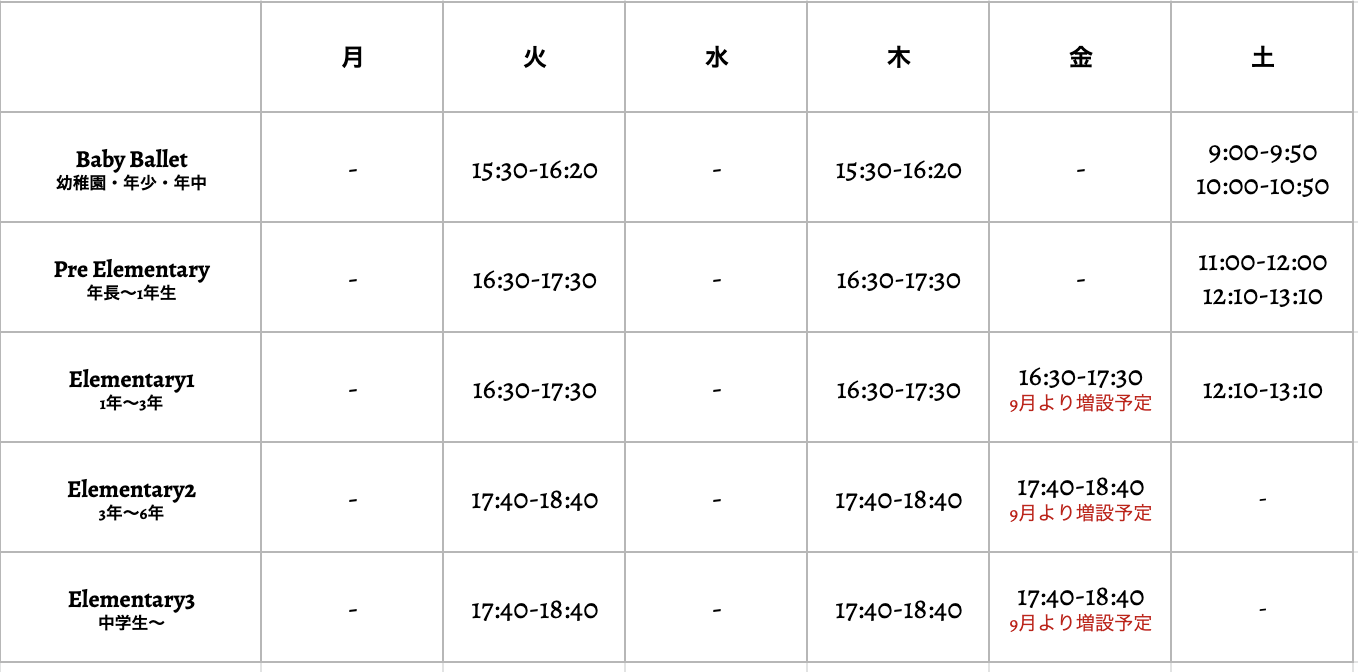

池上校スタジオのベビークラス、プレエレメンタリークラスでも必要に応じて、レッスン前に身体遊びの時間を設けておりますので、レッスンを終えたお子さまに「今日はどんなことをしたの?」ときいて、ご自宅で再度実施してみても良いかもしれませんね。

今回はスポーツの世界では定番の「ビジョントレーニング」をご紹介します。

目はものを見るだけでなく、距離など空間を把握し、そこから入ってくる情報を脳とともに処理して、外界を「認識」しています。

ですから、バレエのように「ある世界観」を構築するジャンルにおいては、「ものの見え方」が運動性能に加えて、「ものの考え方」に影響すると言っても過言ではありません。

次の写真を見てみましょう。

上の写真は人間の目がとらえた景色、下はマグロやカツオが見ている(であろう)景色です。

光の刺激として感覚されたこの景色は、目を支える筋肉によってピントの調節をし、脳内でそれまでの経験から「これは赤い花だ」と判断します。

ピントを合わせる際に使う筋肉は、腹筋や背筋と同じく、使わなければ衰えてしまいますし、加齢とともに弱くもなってきますから、トレーニングが必要となるのです。

さて今回のトレーニングは次のものになります。

<矢印を読もう>

壁に貼った矢印を声に出して読み上げることで、目から入る情報を処理したり、集中してものを見る力が育ちます。

そしてこのトレーニングも前回の綱渡りと同じように、工夫次第で難易度や強度を上げることが出来ます。

たとえば…

(1)読み上げる時にメロディをつける

男の子が読んでいる矢印は「みぎ、うえ、みぎ、ひだり…」ですが、ここに「かえるのうた」を合わせてみてください。

「♪みーぎー、うーえー、みぎ、ひだり~」と歌うことが出来るでしょう。

(2)矢印の色を変える

順番通りに読んでも良いですし、色を決めて読み上げることで、さらに難易度が増してきます。

(3)お互いに出題する、パズルにする

大人は無意識に規則性をもって順番を決めてしまいがちですから、意外と子どもたちの並べたものは難しいかもしれません。また矢印を1枚ずつカードにすることで、パズルとして組合せることも出来ます。

(4)場所を変える

部屋の色々なところに矢印カードを貼ると、宝探し気分でわくわく出来ますし、道案内のカードのように矢印をたどっていくとゴールにはおやつがあった!などとしても楽しいですね。

(5)フラッシュカードとして

七田式教育で有名になったフラッシュカードも、イラストや矢印など「パッと見て分かる」内容から始めると、遊び感覚でトレーニング出来ます。

目の前に用意しておかず、出題者の大人が頭の上から見せたり、足の間から見せたりすると、子どもたちも「次はどこから出てくるかな?」としっかり目を働かせることが出来ます。

いかがでしょうか?

「その遊びにしか使えない」おもちゃが次々に販売されていますが、工夫次第で遊びの可能性は無限にひろがります。

遊びを通じて、子どもたちの心身が育まれ、そしてより良いレッスンを通じて「バレエも、バレエ以外も」楽しみながらトライ出来る人になれるよう、池上校スタジオではバレエをしっかり学びながらも、個々の可能性を伸ばすことの出来るクラスをご提供してまいります。

ぜひ一度、池上校スタジオへ足をお運びください。(木村)